移動する「低周波微動」をプレート境界浅部で初観測 プレート境界が時々ゆっくりとした速度でずれ動いている可能性

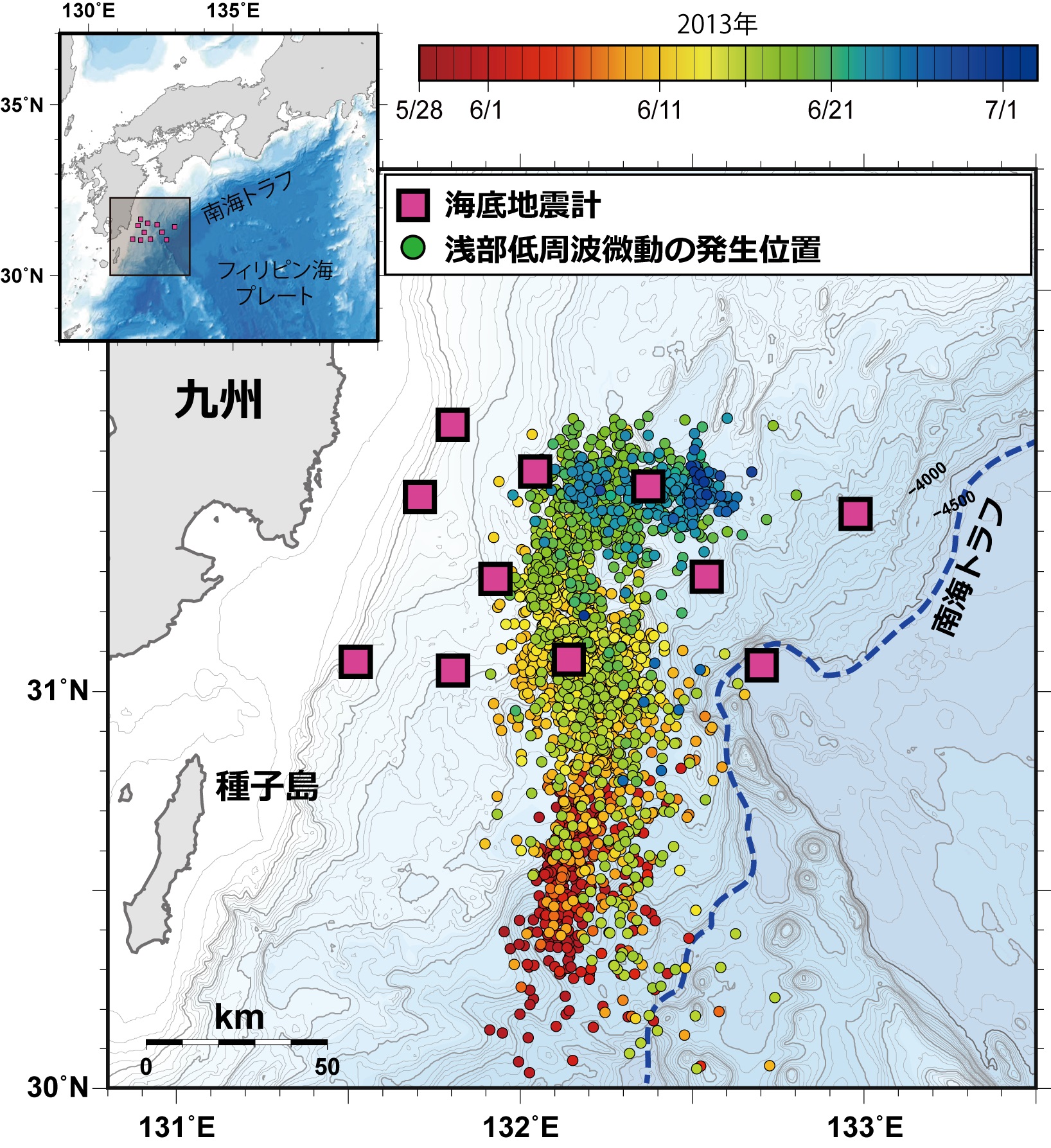

海底地震観測網によって捉えられた浅部低周波微動の分布

黄色の四角は、海底地震計を設置した場所を示している。丸印は、浅部低周波微動の発生場所を示し、各丸印の色は発生日時を示している。

© 2015 Yusuke Yamashita.

東京大学らの研究グループは、九州東方・日向灘で移動を伴う「浅部低周波微動」を発見し、南海トラフ近傍のプレート境界浅部が、一時的に数週間程度の時間をかけてゆっくりずれ動いている可能性を示しました。本成研究結果は、海溝型巨大地震の理解と発生モデルの高度化に役立てられると期待されます。

プレート境界の浅い部分は、プレート同士は固着せず、ずるずるとすべっていると考えられてきましたが、東北地方太平洋沖地震によって必ずしもそうではないことが明らかになりました。巨大地震の発生が予想される南海トラフにおいても、プレート境界浅部の固着状態を正確に把握することが喫緊の課題となっています。九州東方の日向灘は南海トラフ巨大地震想定震源域の西方に位置し、M7級のプレート境界地震が数十年間隔で発生するなど、地震活動が活発な領域ですが、プレート境界浅部すべりに関する知見は十分ではありませんでした。

東京大学地震研究所の山下 裕亮特任研究員、山田 知朗助教、篠原 雅尚教授、小原 一成教授は、九州大学、鹿児島大学、長崎大学、防災科学技術研究所との共同研究により、2013年4月~7月に九州東方・日向灘の海底に12台の海底地震計を設置し、観測を行いました。その結果、南海トラフ近傍のプレート境界浅部がゆっくりとずれ動く現象(スロースリップ)に伴って引き起こされると考えられる、「移動を伴う浅部低周波微動」を発見しました。浅部低周波微動の移動現象はプレート境界深部で発生する深部低周波微動とよく似ていること、同じくスロースリップによって引き起こされると考えられている浅部超低周波地震と時間的にも空間的にも同期して発生していることなども初めて明らかとなりました。これらの観測結果は、プレート境界の浅い部分でスロースリップが発生している(一時的に、通常の地震よりも時間をかけてゆっくりずれ動いている)可能性を示しています。

東北地方太平洋沖地震の発生以降、根本的な見直しが求められているプレート境界浅部すべりに関する理解を深める上で、本成果は非常に重要な新たな知見であり、海溝型巨大地震とそれに伴う津波の発生モデルの高度化に役立てられると期待されます。

本研究成果は2015年5月8日に米国科学雑誌「Science」に掲載されました。

論文情報

, "Migrating tremor off southern Kyushu as evidence for slow slip of a shallow subduction interface", Science Vol. 348 no. 6235 pp. 676-679, doi:10.1126/science.aaa4242.

論文へのリンク(掲載誌)