環境に優しい医薬品合成へ向けて 酵素のようなはたらきをする多点認識不斉触媒

薬はどうして効くのだろう? という関心から、微生物化学研究所の柴崎正勝所長(東京大学名誉教授)は化学の世界に飛び込みました。そして廃棄物が少なく、環境に優しい手法で医薬品をつくるために、長年向き合ってきたのが「不斉触媒」です。

立体構造が違うだけで、薬にも毒にもなる

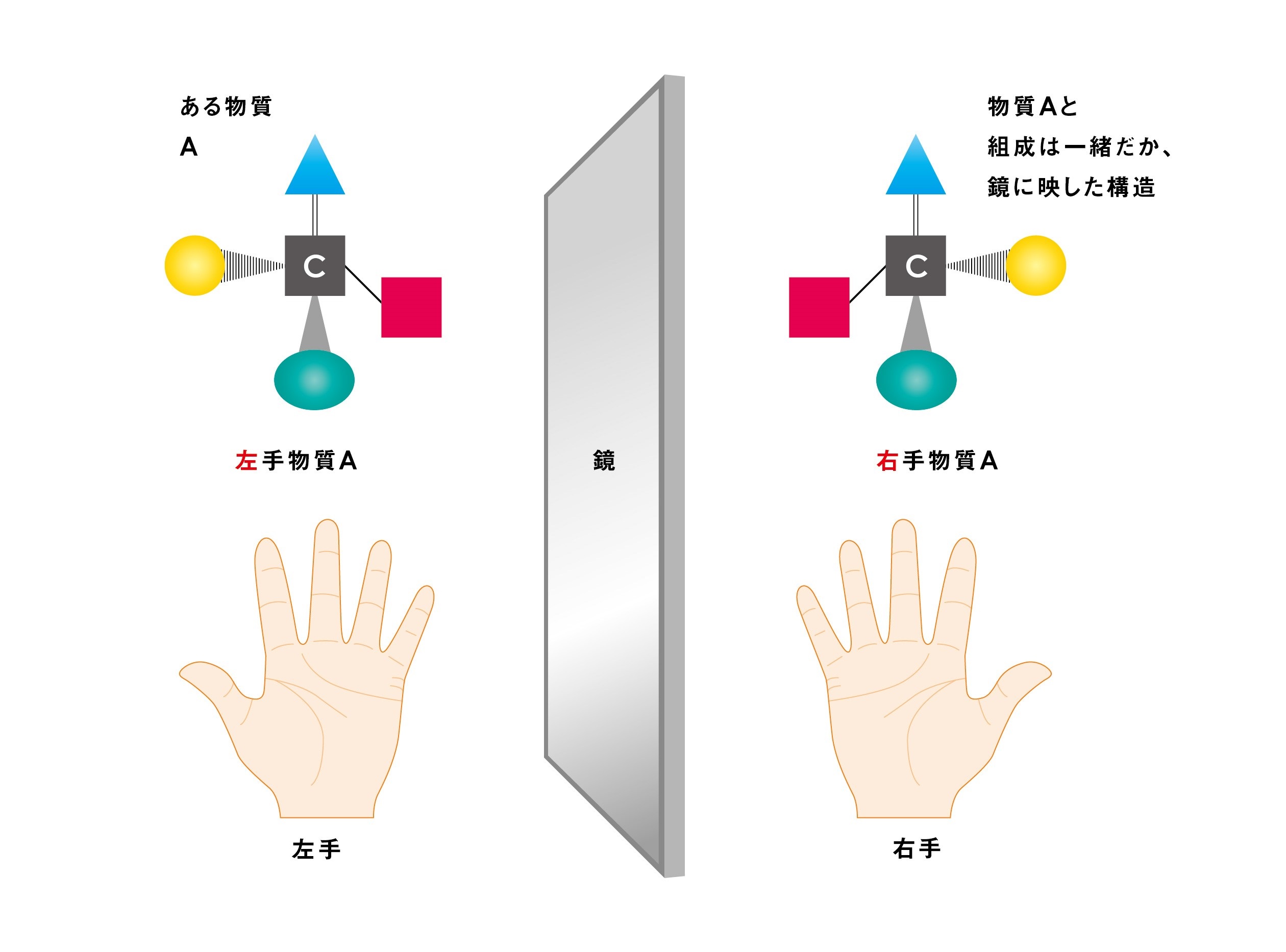

図1:左手物質と右手物質

炭素原子からは4本の手が出ており、手の先についているものが4つすべて異なる物質の場合、複数の立体構造があり得ます。手の先についているものが複雑なほど立体構造の数は増えますが、もっともシンプルなものは鏡映しの関係にある左手物質/右手物質のペアとなります。医薬品をつくる際、なんの手も加えず化学反応を進めると、左手物質と右手物質が1:1でできてしまうため、薬となるものだけでなく、問題があるほうの物質も混ざってしまいます。そのため、不斉触媒が必要なのです。

© 2016 東京大学

不斉触媒とは、「左手物質/右手物質」をつくり分ける手伝いをする物質のことです。

物質の多くには、同じ原子の種類・数で構成されていても立体構造が異なる仲間があり、その1つが左手と右手のような鏡写しのペア、左手物質/右手物質です(図1)。そして、私たちの身体を構成するたんぱく質は、左手物質だけからできています。そのため、医薬品のように私たちの身体に作用する物質の場合、左足に右の靴を履けないのと同じように、左右の違いが大きな問題となります。ある物質の一方は薬としてはたらくのに、もう一方には効き目がないことや、場合によっては毒になることすらあるのです。両者が混ざっていたために起きてしまった悲しい事件の1つにサリドマイド事件があります。

このように、医薬品をつくる際には左右のつくり分けが欠かせません。柴崎名誉教授が開発した「多点認識不斉触媒」は、20世紀には不可能だと考えられていたいくつものつくり分け反応を可能にしました。

酵素のような優れたはたらきをする多点認識不斉触媒

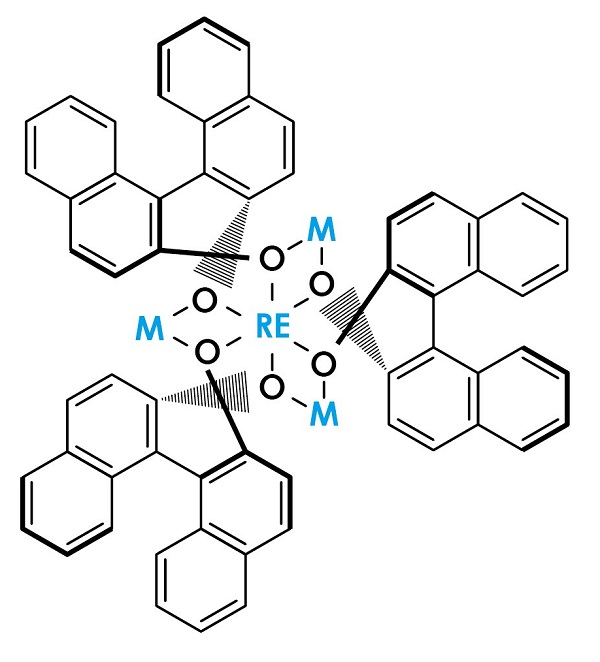

図2:LLB触媒

多点認識不斉触媒の1つであるLLB触媒は、希土類金属であるランタン(La)を中心にして、もう1つの金属のリチウム(Li)と有機化合物のビナフトール(BiNOL)からできています。柴崎名誉教授らは、これら2つの金属を別の金属に替えるといった工夫をすることで、さまざまな多点認識不斉触媒をつくってきました。

酵素や多点認識不斉触媒が2つの分子(ピース)を位置固定し、反応が進むように活性化させる際には、触媒と2つの分子の間の、電子のやり取りがキモとなります。LLB触媒には、電子を受け取る性質(ルイス酸)と電子を押し出す性質(ブレンステッド塩基)という、2つの相反する性質を示す部位があり、それぞれが1つずつの分子と電子のやり取りをすることで、位置固定と活性化を行っているのです。

しかし、一般的には酸と塩基が近くにあると反応が進んでしまうため、多点認識不斉触媒以前は、両方の性質を兼ね備えることは巨大分子である酵素にしかできないと思われていました。

© 2016 東京大学

柴崎名誉教授は30代後半の頃、「低分子の触媒に、巨大分子の酵素だけがもち得ていた『多点認識』という機能をもたせる」という、当時はとてもできないと思われていた発想をしました。

私たちの身体のなかでは、酵素が触媒、しばしば不斉触媒としてはたらき、さまざまなつくり分け反応を進めています。ここで2つの分子の化学反応を、立体的なピース同士のドッキングとイメージしてみましょう。そのうち炭素をもつピース同士の、炭素と炭素をつなげて複合ピースをつくるという反応は、医薬品合成などでもっとも本質的なものです。しかし、それぞれのピースの原子の配置や組み合わせの向きによって、2種類の複合ピース(左手物質と右手物質)ができてしまう場合があります。これらをつくり分けるには、2つのピースの位置をいっぺんに固定し、うまい向きでドッキングさせなければなりません(=多点認識)。酵素はこのような難しい作業をやってのける優れものなのです。

それを人工的な、しかも低分子の物質で成し遂げたのが、多点認識不斉触媒でした。

多点認識不斉触媒の誕生とセレンディピティ

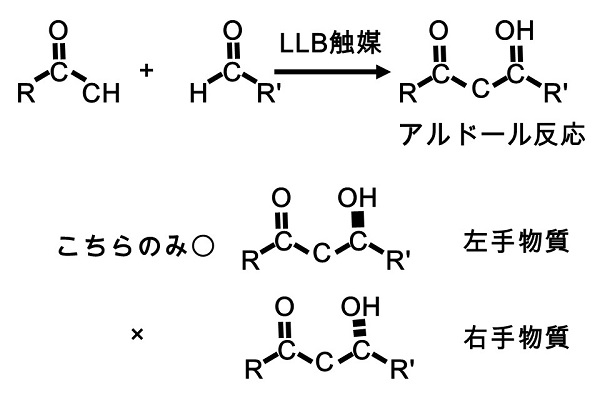

図3:直接的触媒的不斉アルドール反応

柴崎触媒が可能にしたのは、有機化学の根源である「炭素と炭素の結合」を形成しながら左手物質と右手物質のつくり分けをするという、とても難しい不斉合成です。「直接的触媒的不斉アルドール反応」もその1つ。LLB触媒を用いることで、図のように炭素と炭素をつなげるアルドール反応を起こしながら、ワンステップで、つくり分けをすることができるようになりました。それに対し、2001年にノーベル化学賞を受賞した野依良治博士の「触媒的不斉水素化」は、「炭素と水素の結合」、つまり炭素に水素をつける段階で、つくり分けをするという反応でした。

© 2016 東京大学

さまざまな試行錯誤を経て、最初の多点認識不斉触媒の「LLB触媒」(図2)ができたのは、柴崎名誉教授が44歳のときでした。有機溶媒に溶け、ワインレッドの溶液として現れたLLB触媒。その誕生には、「実験に使う試料がたまたま古くて水を含んでいたこと、そのことに気づかずに学生が使ってしまったことなど、いくつもの偶然が関わっていました」と話します。

そしてできあがった触媒を詳しく調べたところ、当初の設計と同じ構造部位をもちながら、より複雑で、どんな天才化学者も考えつかないような素晴らしい構造をしていることが明らかになりました。しかもその構造だからこそ、うまく多点認識の機能が発揮されることがわかったのです。

多点認識不斉触媒は多様な設計が可能なため、今では40種類ほどもつくられ、柴崎触媒と呼ばれています。また、反応させるピースを選り好みする酵素と違い、柴崎触媒は1つでいろいろな種類のピース同士を反応させられるというメリットまでありました。

「人生をもう一度やり直しても、これほどのセレンディピティに出会えるとは思えません」と、柴崎名誉教授は感慨深げに語ります。セレンディピティとは、偶然に思いがけない発見をすることですが、ただのラッキーではありません。独自のコンセプト、化学の知識や経験による合理的な設計、そして地道な努力の上にはじめて複数のセレンディピティが起きたと言えます。そしてそんな自らの経験から、「人とは違う視点を得るには、自分を賭けるくらいのつもりで文化の違う分野にも飛び込んでいきなさい」と研究者を志す学生にメッセージを送ります。

廃棄物の出ないグリーンケミストリーを目指して

LLB触媒は1997年に、世界ではじめて「直接的触媒的不斉アルドール反応」(図3)を成功させました。この反応は、医薬品合成でとりわけ重要な「アルドール」という種類の物質をつくる「アルドール反応」を起こしながら、直接、左手のアルドールと右手のアルドールをつくり分けるというものです。

それ以前にも、向山光昭東京大学名誉教授による「向山触媒的不斉アルドール反応」によって、そのようなつくり分けはできましたが、直接の反応ではなく工程が多いため、目的とするアルドールの2倍の廃棄物ができてしまうという課題がありました。

それに対し柴崎触媒には、ワンステップでアルドールをつくり分けることで、従来の廃棄物をなくせるという特徴があります。この成果は、環境に配慮した「グリーンケミストリー」の第一歩とも言えるものです。

御年69歳。「私が世を去ったあと、柴崎触媒が世の中に貢献できればいい」としながらも、インフルエンザ治療薬のタミフルのような世界中で必要とされる医薬品を、環境に優しい手法で、安価に大量生産することを目指し、現在も研究を続けています。

取材・文:谷内悠

*冒頭の写真のクレジット:CC BY-SA 2.0 Upupa4me