ヒッグス粒子「発見」へのカウントダウン アトラス実験チームが目指す存在確率99.9999%

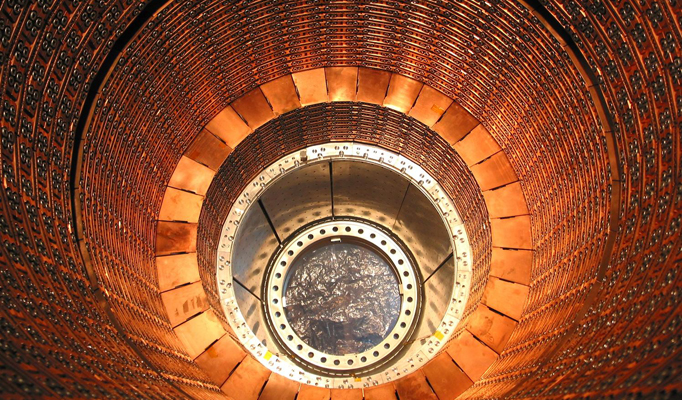

2011年12月13日、CERN(欧州素粒子原子核研究機関)は、物質に質量を与えるヒッグス粒子発見の可能性が高まったことを発表しました。ヒッグス粒子の可能性兆候を捉えたのは、円形加速器LHC(注1)に組み込まれた「アトラス」と「CMS」という2つの測定器です。アトラスのデータ解析には東京大学の3チームが参加しており、どのチームも、現状の存在確率98.9%を99.9999%という物理学上の「発見」まで持っていこうと、解析を続けています。

2011年6月にわずかな兆しをとらえる

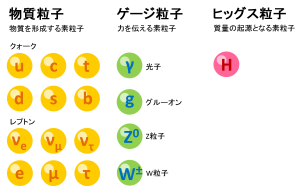

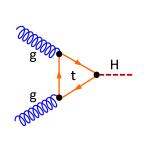

LHCでは、陽子と陽子をほぼ光速にまで加速し、正面衝突させます。このとき、陽子の中にあるグルーオン(図1)とグルーオンがぶつかるとヒッグス粒子が誕生すると考えられています。

図1.素粒子標準理論(標準模型)

標準理論の3つの柱:(1) 物質を構成する素粒子はクォークとレプトンで各々6種類。 (2) 素粒子の間に働く力には、電磁力、弱い力、強い力があり、ゲージ粒子がその力を伝える。(3) 素粒子に質量を与えるのはヒッグス粒子。

素粒子の現象のほとんどは標準理論で説明可能だが、近年、暗黒物質や暗黒エネルギーなど、標準理論だけでは説明できないものが出てきた。また、素粒子の相互反応には重力の影響はほとんどなく、標準理論では重力については言及されない。

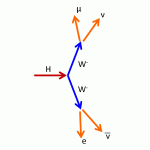

ヒッグス粒子は、瞬時に、他の素粒子2個に壊れます。アトラス測定器のデータ解析チームは、2個のW粒子(WW)か、2個のZ粒子(ZZ)か、2個の光子(γγ)か、2個のタウ粒子(ττ)か、2個のボトム粒子(bb)かに壊れる現象を追いかけています(図2)。各現象には解析チームが10前後ついており、東京大学はWWとγγとττの3つに解析チームを送り込んでいます。

東京大学の解析責任者である浅井祥仁准教授(大学院理学系研究科物理学専攻)は、「オヤッと思ったのは昨年の6月末くらいでした。WWデータの解析結果にわずかな兆しが出たのです」と、今回の発見物語の始まりを語ります。

W粒子はすぐにまた他の素粒子2個に壊れますが、その中でも電子とニュートリノ、ミュー粒子とニュートリノに壊れる現象をWWの解析チームは追跡しています(図3)。強豪チームは、米国ウィスコンシン大とミシガン大、ドイツのフライブルグ大、そして日本の東大ですが、こぞって分布上にわずかな山を見出したのです。大きな実験グループでは、この様に複数のチームが同じ研究を行っています。しかし、グループの発表では、1つにまとまって同じ結果を報告しなければなりません。そこで、発表の1カ月くらい前からは最もよいと思われる解析手法を全チームが導入し、その解析結果を突き合わせて、論文を作成します。この過程ですべての解析チームの結果が同じになるまでチェックを行うので、ミスが起きる可能性が低くなります。

99.9999%にどうやってもっていくか

図2. ヒッグス粒子の誕生

グルーオン同士が衝突するとトップクォークの対が10-26秒間という非常に短い時間存在し、そのエネルギーを引き継いでヒッグス粒子が誕生します。ヒッグス粒子はすぐに他の素粒子の対に壊れます。

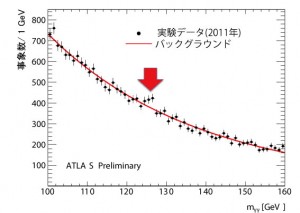

アトラスが検出するのは、どのくらいの電荷やエネルギーを持っている粒子が、測定器のどの位置を通過したか、ということです。そこから、「この方向にこれだけのエネルギーをもった電子が出た、ミュー粒子が出た」と解析し、そこから壊れる前のW粒子の、さらにはその元となるヒッグス粒子の質量を追究していきます。 各チームは独自の解析手法を用いていますが、バックグラウンドとの戦いで、これには2種類あります。1つは電子ではないのに電子のように見えてしまうもの、もう1つは別のプロセスから生じた電子なのにヒッグス粒子の崩壊から生じたように見えるものです。

「これらのバックグラウンドを考慮して、データを正しく評価せねばならないのですが、そのためには検出器の中で粒子がどのように振る舞うかをきちんと理解することが重要になってきます」と浅井准教授。解析では、質量がありそうな領域、つまりヒッグス存在の信号が出ると思われる領域を除いて、その前後の領域のバックグラウンドを精密に調べて、その分布からヒッグス信号の出そうな領域のバックグラウンドの大きさを見定めます。

素粒子標準理論の実験的な検証から、ヒッグス粒子が存在するならば、その質量は114GeVから160GeV(注2)の間であることが分かっています。2011年7月には、EPS(European Physics Society)で、それまでの解析結果が発表されました。その時点では135GeV付近に少し超過がみられ、大きな話題となりました。 同年8月末のインド・ムンバイでの国際会議に合わせて、EPSの時と同じ解析を行いましたが、データの総量が7月発表時の倍になっても135 GeV付近での信号は増えませんでした。 「これで135GeV 説が消えました。今は116GeVから130Gevの間になっています。この値は7月の時と違って、WWだけでなく、ZZ、γγへの崩壊現象のデータ解析も含めて出てきたもので、信頼性は格段に高くなっています。今後データが増えれば、質量の領域はますます狭まり、それに連れて信頼性がどんどん上がり、「発見」へと行き着くでしょう」という浅井准教授は、現在最も確からしいと考えられている125 GeV付近(図4)であった場合は、今年の夏までに「発見」に至ると予想しています。一方、もし116 GeV付近だった場合は、今年一杯かかると考えています。LHCでは、質量が軽い領域ほどバックグラウンドが大きくなるからです。

ヒッグス粒子発見がもたらすもの

ヒッグス粒子は標準理論における最後の未発見粒子ですが、これが発見されると素粒子物理学はどうなるのでしょうか。 「終わりどころか、新たな始まりです」と浅井准教授は力を込めます。標準理論が扱っているのは、物質をつくる粒子とそれらの粒子の間に力を伝える素粒子(ゲージ粒子)ですが、ヒッグス粒子だけはこれらの粒子とも違い、真空を埋め尽くしてヒッグス場をつくっています。物質粒子や力の粒子はこの場を通ると、あたかも水の中を歩く時に抵抗を感じるように、質量をもつようになります。「いわば、入れ物をつくる粒子なのです。物質と力だけでは無く、その入れ物をも対象にした素粒子物理学が始まるでしょう」。

『真空』に並ぶ、もうひとつの代表的な入れ物は『時空』で、これを扱っているのが一般相対論です。しかし、素粒子物理学の基本手法である量子力学とは相性が悪く、未だに一般相対論と量子力学を結ぶ理論はありません。「これを創り出すのが、入れ物の素粒子物理学で、ますます面白い領域に入っていきます」。

注釈

(注1)

LHC(Large Hadron Collider)は、スイス・ジュネーブ郊外にある全周27kmの地下トンネルに設置された世界最大の衝突型円形加速器。2010年の春から本格的に稼働。

(注2)

1GeV=109(10億)eV。1eV(電子ボルト)は電子1個を1Vで加速したときに電子が得る運動エネルギー

取材協力