新奇な近藤効果を金属表面上の分子で発見 ―自由度のカップリングと“かたち”が生み出す有機錯体分子磁性の多様性―研究成果

新奇な近藤効果を金属表面上の分子で発見 |

平成24年8月16日

東京大学大学院新領域創成科学研究科

理化学研究所

本研究成果のポイント

○スピン自由度と軌道自由度が関わる珍しいSU(4)近藤効果を有機分子で初めて発見

○有機分子が基板に吸着する際に決まる“かたち”がSU(4)近藤効果に影響

○メモリデバイス等の次世代技術に向けた有用な分子設計の多様性に貢献

理化学研究所(野依良治理事長)と東京大学(濱田純一総長)は、磁性を持つ有機錯体分子を金属表面上に吸着させた時、スピン自由度と軌道自由度※1の両方が関わる新奇な量子多体効果※2「SU(4)近藤効果※3」が起きることを、単一分子レベルで初めて発見しました。これは、理研基幹研究所(玉尾皓平所長)Kim表面界面科学研究室の南谷英美基礎科学特別研究員、金有洙准主任研究員、東京大学大学院新領域創成科学研究科 川合・高木研究室の塚原規志助教、高木紀明准教授、川合眞紀教授、大阪大学大学院工学研究科 渋谷・垂水研究室の松中大介助教らによる共同研究グループの成果です。

電子が持つスピン※4の特徴をデジタル情報処理の担い手として活用する「スピントロニクス」は、次世代の革新的デバイスにつながる技術として注目されています。とりわけ有機分子は、化学合成や修飾によってさまざまな性質を付与できるため、スピントロニクスデバイスの構成要素として期待されています。

有機分子を実際にデバイスに応用する際には、電極や基板などの金属表面に接触させる必要があります。そのため、金属との接触によって有機分子が持つスピンがどのように変化するかを明らかにすることが欠かせません。金属表面と磁性を持つ有機分子が接触すると、金属中の伝導電子と有機分子のスピンの相互作用によって近藤効果が生じます。近藤効果は、有機分子の電気伝導性と磁性を大きく変えるため、学術・産業応用の両面においてそのメカニズムの解明が待ち望まれています。

研究グループは、この近藤効果に注目し、金の表面上に有機錯体分子である鉄フタロシアニン(FePc) ※5分子を吸着させて、理論と実験を密接に組み合わせた研究を行いました。その結果、スピン自由度だけが関与する通常の近藤効果とは異なるSU(4)近藤効果が生じることを発見しました。この近藤効果は、通常の近藤効果と比べ、生じる温度領域が広がることや、磁場に対する応答が異なることなどの特徴を持ちます。また、FePc分子が金表面に吸着する構造自体がSU(4)近藤効果が起きるかどうかを決めており、“かたち”が量子多体効果に明確に影響を及ぼす非常に珍しい例であることを明らかにしました。

本成果は、学術的に重要な発見というだけではなく、次世代技術に利用できる有用な性質を持つ分子やデバイス設計の指針につながることが期待できます。

本研究成果は、米国の科学雑誌『Physical Review Letters』に近日中に掲載されます。

1.背 景

電子が持つ量子力学的性質の1つ「スピン」をデジタル情報処理に活用する「スピントロニクス」は、次世代デバイス開発につながる研究として注目を集めています。このスピントロニクスデバイスの構築要素として期待されているのが、無機材料とは異なった可能性を秘めている「有機分子」です。有機分子は、化学合成や修飾によって新しい機能を付与することが可能なため、新規材料創出を目指して盛んに研究が進められています。実際に有機分子を応用する際には、電極や基板などの金属表面に接触させる必要があります。そのため、金属との接触によって有機分子のスピンがどのように変化するかを明らかにすることは、スピントロニクスデバイスへの応用に欠かせません。接触によってもたらされる有機分子のスピンと金属中の伝導電子の相互作用は、現代物理学において難問とされる量子多体効果の1つ「近藤効果」を生じます。近藤効果は、分子の持つ磁性や電気伝導性を大きく変えるため、そのメカニズムの解明は、学術面だけでなく新しい技術の創出のためにも非常に重要です。こうした観点から、研究グループは金属基板上に吸着した分子が引き起こす近藤効果に注目し、その解明を目指して研究を進めてきました。

2.研究手法と成果

研究グループは、密度汎関数理論(density functional theory : DFT)※6と数値くりこみ群(numerical renormalization group : NRG)※7による理論的研究と走査トンネル顕微鏡(scanning tunneling microscope : STM)※8による実験的研究を組み合わせた手法を採用しました。金属表面に分子が吸着するときの近藤効果を理論面から解明するには、分子や基板の特性(吸着構造や吸着に伴う電子状態の変化など)と、近藤効果を生み出す電子間の相互作用の双方を取り入れる必要があります。これが可能な理論的手法は今まで存在しませんでした。そこで、物質の特性評価に優れたDFTと、電子間相互作用の計算に優れたNRGを組み合わせる方法を新たに開発しました。

また実験では、原子レベルの分解能を有するSTMを用いることで、分子が金属基板に対してどのように吸着しているかを直接調べることができます。加えて、走査トンネル顕微分光(scanning tunneling spectroscopy : STS) ※9を用いて状態密度を測定することで近藤効果の有無を判別することができます。このように、STMとSTSの併用は分子における近藤効果を探る有力な実験手法です。近藤効果は低温で現れ、磁場に敏感な現象であるため、本研究では1K(マイナス272℃)以下の極低温で2タイプの超伝導マグネットを用い、表面に対して垂直あるいは平行な磁場を加える環境を整えました。そして、金表面に磁性を持つ有機錯体分子である鉄フタロシアニン(FePc)分子を吸着させた場合について調査しました。

まず、STM像とDFTによる計算から、FePc分子が金の表面に吸着する際に、鉄原子が金原子の真上に乗るオントップ(ontop)構造と、金原子の隙間の上に乗るブリッジ(bridge)構造の2つの安定した構造があることが分かりました(図1)。しかし、鉄原子の上でSTSを測定すると、探針に加える電圧がゼロになる近傍(原点近傍)で、2つの構造は異なるスペクトル形状を示しました。詳細に調べると、オントップ、ブリッジ構造で共通する比較的幅の広いピーク形状の内部に、特長的な鋭い窪んだ形状(ディップ)がオントップ構造でだけ現れることが判明しました(図2)。

また、DFTにより電子状態を計算したところ、オントップとブリッジ構造の違いは鉄原子のdzx軌道とdyz軌道が軌道縮退※1しているか、していないかにあることが分かりました(図3 a)。オントップ構造では金原子と鉄原子がそれぞれの分子面に垂直な結合を作るため、FePc分子が従来持つ4回対称性が引き継がれ、吸着後もdzx軌道とdyz軌道が縮退し、軌道自由度が生まれます。しかし、ブリッジ構造では分子同士の結合が横方向にも伸びてしまうためこの縮退が解けてしまいます(図3 b)。

さらに、DFTの計算結果から得られたモデルをNRGで解析し、オントップ構造では、このdzx軌道とdyz軌道の縮退によって通常とは異なるSU(4)近藤効果が生じていることを突き止めました。加えて、磁場に対するこのディップ形状の反応を追跡した結果、磁場の方向が分子面に対して平行か垂直かによってディップ形状の変化が異なるという、理論と実験が一致する結果を得ました。この特徴的な磁場方向に対する依存性はSU(4)近藤効果の存在を裏付けるものです。

3.今後の期待

今回、金表面上に吸着したFePc分子において、スピン自由度と軌道自由度が関わる新奇なSU(4)近藤効果を発見しました。SU(4)近藤効果は、スピン自由度だけが関与する通常の近藤効果に比べて、近藤効果が生じる温度領域が広がる点や、磁場に対する応答が異なる点などの特徴があります。この新奇なSU(4)近藤効果は、今までカーボンナノチューブで作られた量子ドット※10でだけ確認されていましたが、本成果は有機分子で発見した世界で初めての例です。特に、FePc分子が金表面に吸着する構造そのものがSU(4)近藤効果の有無を決定していることは大変興味深く、“かたち”が量子多体効果にはっきりとした影響を及ぼすという珍しい現象です。

これらの知見は、分子の磁性やそれに由来する量子効果を活用した大容量メモリなどのデバイス設計に加え、より有望な性質を持つ分子設計の指針となることが期待できます。

原論文情報:

Emi Minamitani, Noriyuki Tsukahara, Daisuke Matsunaka, Yousoo Kim, Noriaki Takagi, and Maki Kawai. “Symmetry-driven novel Kondo effect in a molecule”. Physical Review Letters, 2012

<報道担当・問い合わせ先>

(問い合わせ先)

独立行政法人理化学研究所

基幹研究所 Kim表面界面科学研究室

准主任研究員 金 有洙(きむ ゆうす)

東京大学大学院新領域創成科学研究科

川合・高木研究室

准教授 高木 紀明 (たかぎ のりあき)

(報道担当)

独立行政法人理化学研究所 広報室 報道担当

<補足説明>

※1 軌道自由度、軌道縮退

原子中の電子は、主量子数・軌道角運動量量子数・軌道磁気量子数で特徴づけられる特定の軌道に沿って原子核の周りに分布する。対称性がよい場合、異なる軌道に電子がいる状態が同じエネルギーを持つ、軌道縮退という現象が起こる。この場合、どの軌道に電子が入るかという選択肢(軌道自由度)が生まれる。

※2 量子多体効果

物質を構成する粒子(電子、陽子など)の間にはさまざまな相互作用が働く。粒子が複数ある場合にどのような状態をとるかは、相互作用を含んだ量子力学によって規定されている。多数の粒子が存在する場合には、この相互作用によって、粒子が1つの場合とは全く異なる量子的な状態が実現する。代表的な例が超伝導や超流動、そして近藤効果である。

※3 近藤効果

原子に局在したスピンと金属の伝導電子の相互作用によって生じる量子多体効果。希薄磁性合金において、電気抵抗がある温度で極小値をとる現象として発見され、近藤淳博士(現東邦大学名誉教授)によりその理論が確立された。近藤効果の存在は電気抵抗や磁性に大きな影響を与え、希薄磁性合金に限らず、量子ドットや金属基板上の原子・分子などさまざまな系で存在することが知られている。SU(4)近藤効果はスピンに加えて軌道の自由度が関与する近藤効果である。SU(4)はスピンと軌道自由度が結合した状態の振る舞いが、数学的には行列式が1となる4次元のユニタリ行列であらわせることを示す、リー群の用語(Special Unitary (4))に由来している。

※4 スピン

粒子の持つ量子力学的な内部自由度(粒子を区別する性質)の1つ。磁性の根源でもある。電子のスピンはアップスピン状態とダウンスピン状態と呼ばれる2つの状態の重ね合わせとして表現される。

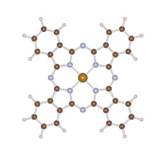

※5鉄フタロシアニン(FePc)

下図のような構造の分子の中心部に鉄原子を持つ錯体分子。フタロシアニン類は、代表的な錯体分子であり、色素や染料として広く用いられる。近年では有機半導体材料としても応用されている。

※6密度汎関数理論(density functional theory : DFT)

KohnとShamによって提案された電子密度から電子系の物性を計算できる理論。この密度汎関数理論に基づいた第一原理計算手法は、原子番号と原子位置だけをパラメータとして現実物質の物性予測を可能とする、計算物理学の強力な手法である。

※7 数値くりこみ群(numerical renormalization group : NRG)

量子多体効果の原因である電子間相互作用の取り扱いには、場の量子論と呼ばれる理論的手法を用いる必要がある。数値くりこみ群はこの場の量子論的手法の1つ。ノーベル賞物理学者K. G. Wilsonによって確立された。特に近藤効果問題に対して優れており、比熱・自由エネルギーなどの静的物理量から励起スペクトルなどの動的物理量まで、幅広い物理量に対して非常に高精度の計算を行うことができる。

※8 走査トンネル顕微鏡 (scanning tunneling microscope : STM)

先端をとがらせた針(探針)により試料表面をなぞるように走査して、その表面の状態を観察する顕微鏡。金属探針と試料間に流れるトンネル電流を検出し、その電流値を探針と試料間の距離に変換させ画像化する仕組み。

※9走査トンネル顕微分光(scanning tunneling spectroscopy : STS)

STMトンネル電流の微分を測定し、探針の真下での局所的な電子状態を調べる手法。測定値は、量子力学的状態があるエネルギー範囲にどれだけ存在するかを表す状態密度に対応する。

※10 量子ドット

微細加工技術により、大きさ数ナノメートル~数十ナノメートルサイズの粒状の構造を作成し、そこに電子を閉じ込めたもの。外部からかける電圧によって、閉じ込める電子の数を制御できる。無機半導体やカーボンナノチューブを材料とすることが多い。

添付資料の図はこちら