|

|

| NO.1431 | |

|

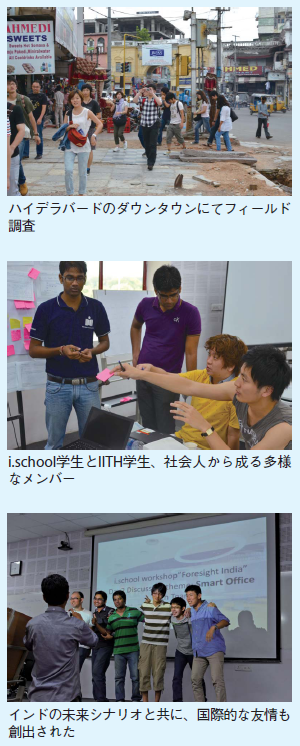

最初の滞在地となったハイデラバードでは、IITHの仮キャンパスにおいて、IITH学生15名を含む総勢37名の参加者で6名程度ずつの混成チームをつくり、3日間のWSを行った。基調講演には、インドの総合機器メーカーGodrej & Boyce Mfg Co Ltd の副社長Gopalan Sunderraman氏にお越し頂いた。博報堂イノベーション・ラボが開発した「未来洞察」の手法や知の構造化センターが開発したICTツール「APISNote」を用いて、インドの未来シナリオと事業アイデアを創出した。 最終日の成果発表会には、IITH学長のUday B. Desai 氏も会場に来て頂き、学生が考え抜いたインドの未来と事業アイデアの発表に真剣に聞き入っていらした。学長の最後の挨拶では、「来年度以降も是非継続してi.schoolと共同プログラムを実施したい」とのコメントも頂いた。 i.schoolでは、イノベーション教育活動を共通目的として、IITHだけではなく、スタンフォード大学d.school、Royal College of Art、Korea Advanced Institute of Science and Technology、アールト大学などイノベーションやデザイン系の大学との連携をこれからも進めていく。 i.schoolホームページ(ワークショップの様子も紹介しています):http://ischool.t.u-tokyo.ac.jp

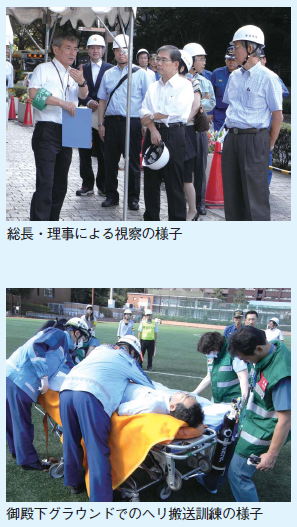

本訓練では首都直下型地震が発生したという想定の下、本部教職員の避難訓練と安否確認訓練のほか、災害時には附属病院に多くの傷病者が来院することが予想されるため、病院医療スタッフによる傷病者を分別するトリアージ訓練やヘリ搬送訓練が行われた。また保健センター医療スタッフにより学内応急救護所が設置され、病院と連携しての急病者搬送訓練も行われた。本部教職員は総務・広報班、警備誘導班、物資調達班、施設環境班の4班に分かれ、それぞれ情報収集・発信訓練、トリアージの導線確保、トリアージエリアや応急救護所へのテント設置、外部火災状況の目視確認等、病院と連携した訓練を行った。  当日は、濱田純一総長をはじめとする役員がトリアージ等の訓練の様子を視察し、同時に山上会館では、役員不在という想定の下、副理事・部長による災害対策本部初動訓練が行われた。役員の到着後は、被害状況等の引継の後、意思決定訓練を実施した。 訓練終了後、濱田総長、各理事及び門脇孝医学部附属病院長より意見・感想が述べられた。訓練を通じて、傷病者搬送のための物理的な障害や、外部からの問い合わせ対応窓口のあり方等、災害時に想定される問題点を明らかにし、対策を講じる契機となったことが評価された。また、各部局での防災訓練の参考となるよう、部局担当者による見学会もあわせて行われた。

本表彰は、私財の寄附、ボランティア活動及び援助等により、本学の活動の発展に大きく貢献した個人、法人又は団体(現に在籍する本学の教職員及び学生は原則として対象外)に対し授与するもので、平成14年度より毎年度行っている。 授賞式では、選考結果の報告、各受賞代表者への表彰状及び記念品の贈呈があり、その後、総長の挨拶、受賞者からの挨拶が行われた。 授賞式に引き続き、レセプションが行われ、受賞者及び受賞関係者と本学関係者との懇談が和やかな雰囲気の中で行われた。 なお、受賞者の授賞理由は以下のとおりである。 ◎受賞者 1 カブリ財団会長フレッド・カブリ 様 授賞理由:カブリ財団からの寄附により基金を設立し、基金から寄附を永続的に得られることにより、カブリ数物連携宇宙研究機構を恒久的な組織として運営する見通しがたったことは、本学の活動、本学の目指す新しい大学像に向けて大きく弾みをつけることとなり、多大な貢献をしていることが評価された。 2 日清食品ホールディングス株式会社代表取締役社長・CEO 安藤宏基 様 授賞理由:日清食品ホールディングスによる寄付講座「味覚サイエンス」(平成19年4月設置、5年間、平成24年4月継続、5年間)を設置し、味覚の分子機構とその健康との関わりを解析する基礎・展開・応用研究の成果を挙げたことが評価された。

PEMSEAは1994年に東・東南アジア海域における環境管理と持続可能な開発を促進するため、政府、国際機関、NGO、研究者等の関係者間の連携・協力の強化を目的とした国際機関である。3回目となる今回は韓国・昌原で7月9日〜13日(YFは8日〜13日)に開催され、OAは前回に続いての学生派遣である。 発表は清水博紀さん(工学系研究科修士課程2年)、太田毅人さん(農学生命科学研究科修士課程1年)、小川太輝さん(新領域創成科学研究科修士課程1年)であった。参加動機はそれぞれ「海洋開発と環境保全のバランスを考える」(清水)、「漁業管理についての様々な考え方を知る」(太田)、「アジアのそれぞれの国における水産観を知る」(小川)というものであったが、各国参加者は必ずしも開催趣旨に沿っておらず、戸惑ったとの感想であった。フォーラムではグループワークと合同でのステートメント作成を行った。また、議論の結論が誤った方向に向かいそうになった際には、事務局に修正を提案したことも報告された。各国から参加した学生の様々な背景や国の事情に触れ、当初の目的外でも大きな経験を得たようであった。発表後、部屋を埋めた教職員、大学院生から次々に質問やコメントがあり、活発な議論があった。 会期後、PEMSEAの事務局長からOA浦環機構長宛に、3名の氏名を記した参加への感謝状が贈られてきた。機構長はセミナーを受け、「教育効果が高いことがわかった。今後も国際会議の現場への学生派遣を引き続き行っていきたい」と述べている。OAとしては、派遣する学生に提供する事前情報の整理や授業における討論の強化が大切であることが痛感された。

開会にあたり、濱田純一総長から挨拶があり、ボランティア活動に参加した学生及び教職員に対するねぎらいと激励の言葉、そして震災ボランティア活動の取組みは極めて意義深い旨が述べられた。 続いて、本年度上半期に実施したボランティア活動報告があった。GW、夏季のボランティア隊及び岩手県陸前高田市「学びの部屋」、福島県相馬市「寺子屋事業」、福島県大熊町での学習支援への各参加代表者並びに自主的に宮城県七ヶ浜町でボランティア活動を行った学生からそれぞれ報告され、活動の概要とともに被災地の状況や実体験に基づく提言、アドバイス等極めて有益な情報が伝えられた。 最後に、武藤芳照理事・副学長(ボランティア支援担当)から、報告者への謝辞とともに活動の内容や取組みが大きく進化してきている、更に継続性と多様化に繋げていきたい旨が述べられ、有意義な報告会となって終了した。

冒頭、保立和夫産学連携本部長が、「大学における教育研究と産学連携」と題し、本学における知的財産を社会へ還元・実装する重要性、ベンチャーマインドの育成、ベンチャー創出において新技術を社会で実装する重要性などに触れ、本学研究者の貴重な創造研究を社会へ還元するためのサポートをする意義を説いた。 続いて、産学連携研究推進部の増位庄一部長代理が、「産学連携本部が提供できるサービス」と題して、(1)本学のシーズをベースにした国内外における共同研究の創生、特許の取得・活用まで含めた知的財産の権利化、(2)起業相談をはじめ起業資金の支援や、(3)東京大学アントレプレナー道場の開催による起業マインド育成といった3つの柱となるサービス内容を中心に、研究シーズを企業が求める研究ニーズに結びつける中で、本学が生み出す貴重な学術的価値を社会的価値に変換するサポートをする組織である当本部の位置づけを説明した。 また、知的財産部の小蒲哲夫部長からは、「工学系研究科における発明届の状況」と題し、発明届と承継件数の推移、特許出願件数の推移、知的財産関連の収入の推移等について、データに基づき、工学系研究科における発明等知的財産の管理・活用状況が説明された。 最後に保立本部長が「本学の創造的なアウトプットを社会で実装するために必要となる特許取得も、本学の学術に根差した発明を起業に結びつける方法も、当本部でお手伝いさせていただきますので、いつでもご連絡いただければ」と締めくくり会は終了した。

このキャンペーンは、全国地域安全運動週間中における広報・啓発活動の一環として、本富士警察署、本富士防犯協会・各町会などの防犯ボランティア団体と、東京大学、東京大学運動会が中心となり「犯罪抑止東大キャンペーン」と称して実施した。 第一部では、古市壮吾本富士警察署長と押見守康本富士防犯協会長が挨拶し、管内における犯罪発生状況、犯罪抑止の取組み状況等について説明し、安全運動期間中における各種防犯活動への協力を依頼された。 続く第二部では、運動会応援部による犯罪抑止パフォーマンスが行われた。運動会歌「大空と」、応援歌「ただひとつ」のほか、デモンストレーションでは珍しい第一高等學校寮歌「嗚呼玉杯に花うけて」も披露され、チアリーダーズによる華やかなパフォーマンスも行なわれた。 当日は天候にも恵まれ、多くの通行人が足を止めるなか、キャンペーンの最後には、岡崎幸治応援部主将が「地域の安全のために防犯意識を高めていきましょう」とエールを送った。学内関係者は勿論のこと、地域住民や通行人からも大きな拍手が送られ、盛況のうちに終了した。

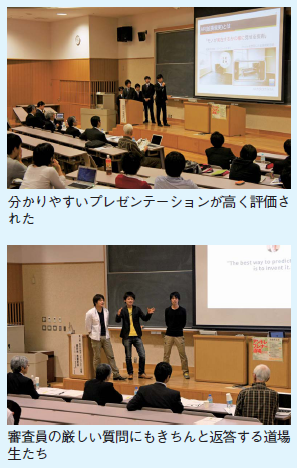

冒頭、事業化推進部の各務茂夫部長より、「これまでに1,400名以上の参加学生の中から、約50チーム、200名近い学生がこの最終発表・審査会に進み、全参加登録者からは約40〜50名の受講生が実際に起業したり、会社設立に参画しています。皆さんもぜひ、本日のプレゼンテーションを素晴らしいものにしてください」と挨拶。 今回は上級コースに進んだ7チームが審査に挑み、分かりやすいプレゼンテーションでビジネスプランを披露した。保立和夫産学連携本部長、(株)東京大学エッジキャピタルの郷治友孝代表取締役社長ら審査員からの鋭い質問にも対応し、厳正なる審査の結果、最優秀賞には、「Programming Village」(Mitaka Lab)、優秀賞には、「ARプラットフォーム構築」(Fig In)と、「Visual Recommendationによるネット通販コンシェルジュ」(VizReco)が入賞、次点に「土壌チェッカーから始まる家庭菜園の新たな価値の提案」(Soil Joy)が選ばれた。 審査委員長の保立本部長からは、「全チームが大変よく鍛えられていました。これを機に、社会を変えるために業を起こすことも含め、ぜひ直接的にご活躍いただくことを期待するとともに、皆さんのますますの成長を期待しています」と称賛と激励の言葉があった。 上記4チームは11月に北京大学を訪問して、英語によるプレゼンテーションに挑戦する予定である。

今回は4大学のうち、北京大学が不参加となったが、ハノイ校合唱団が民族音楽を、ソウル大学合唱団が韓国現代曲を、本学からは音楽部合唱団コールアカデミーと音楽部女声合唱団コーロ・レティツィアが合同で、“A Little Jazz Mass”というジャズ風のミサを演奏し、最後の合同演奏では本学音楽部管弦楽団も加わり、オペラ『タンホイザー』第2幕より「大行進曲」で華やかにフィナーレを飾った。1000名を超える来場者を迎え、複数国の学生自身による国際文化交流事業として賞賛に値する成功を収めた。 中央食堂で行われた演奏会終了後のパーティーは大変盛り上がり、学生たちが絵はがき等の土産やメールアドレスを交換していた。音楽部副部長・合唱団顧問を務める六川修一教授(人工物工学研究センター)は、大学の国際化戦略として、このような学生主体のイベントを支援するのも国際化の近道ではないかと感じているということであった。 最後に、開催にあたっての学生たちの努力を称えるとともに、ハノイ大学との調整でご尽力いただいた古田元夫教授(総合文化研究科)、各理事・副学長をはじめとする本学関係者、コールアカデミーOB、関連財団および後援企業の皆様に、厚く御礼申し上げる。

バリアフリー支援実施担当者研修会は、各部局で選任されているバリアフリー支援実施担当者(学生及び教職員担当)、障害のある学生・教職員に関わる業務に従事している者、将来的にバリアフリーに関わる業務を希望している者に対して、バリアフリー支援に関する理解の促進を図ることを目的として毎年開催しており、今回は59名が受講した。 開会に先立ち、武藤芳照理事・副学長から挨拶があり、本学のバリアフリー支援の現状のあらましと、受講者に対するバリアフリー支援取り組みへの期待が述べられた。 続いて、丹下健バリアフリー支援室長(農学生命科学研究科教授)から、本学におけるバリアフリー支援の理念及び体制について説明が行われ、次いで、松井彰彦バリアフリー支援室員(経済学研究科教授)から、本学における障害者雇用の現状と今後の展望について説明が行われた。 次いで、巖淵守バリアフリー支援室員(先端科学技術研究センター准教授)から、文部科学省での検討を踏まえ、日本の高等教育機関における障害学生支援の現状について報告があり、その後、聴覚障害のある学生及び肢体不自由のある学生から、「障害のある学生から見た東京大学バリアフリー」をテーマに、日頃受けている支援の内容や日々感じていること、障害に対する思いなどが語られた。また、学生サポートスタッフ2名により、講演の内容を文字情報として伝えるパソコンテイクが行われた。 次いで、矢口隆紀バリアフリー支援室係長から、バリアフリー支援実施担当者の具体的な役割と支援実施に係る手続きの流れについて説明が行われ、最後に、深代千之バリアフリー支援室駒場支所長(総合文化研究科教授)から閉会の挨拶があった。

交流会では、Khon Kaen大学のKhanitta Nuntaboot教授(看護学部長)よりKhon Kaen大学看護学部における看護学教育の紹介、山本則子教授(成人看護学)より本学における学部・大学院の教育・研究についての紹介、永田智子講師と成瀬昂助教より地域看護学分野における研究に関する講演が行われた。途中、昼食をとりながら、各大学の教育システムや看護実践、研究についての活発な意見交換が行われた。最後に、真田弘美教授(健康科学・看護学専攻長)によるKhanitta Nuntaboot教授への感謝状贈呈、閉会の挨拶を以て交流会は終了した。  また、本学医学部附属病院の病棟(脳神経外科、整形外科、脊椎外科)を見学し、設備やシステムについて各病棟の看護師長から説明を受けた。Khon Kaen大学の教員からは、病院内の電子カルテシステムや薬剤管理についての質問の他、本学学部4年生が看護学実習中であったため、看護学生の実習内容、臨床指導者の配置など実習体制に関する質問も多く見られた。 学術交流会は、Khon Kaen大学と以前より交流がある本学科卒業生の松田正己教授(東京家政学院大学)の発案により企画された。今回の交流会を機に、今後も二大学の交流を継続していく予定である。

数理科学研究科は大学院重点化の一環として平成4年に大学内の数学関連3教室(理学部数学教室、教養学部数学教室、教養学部基礎科学科基礎数学教室)を合併し独立研究科として創設されてから本年で20年を迎えた。 始めに新井仁之教授による「数学的方法による視知覚と錯覚の研究とその応用」と題した記念講演が行われた。聴講した学生、本学教職員や招待者など約100名が熱心に講演に聞き入っていた。 その後の式典においては、坪井俊研究科長の式辞、濱田純一総長の挨拶に続き、板東久美子文部科学省高等教育局長(代読下敷領強国立大学法人支援課国立大学法人戦略室長)、森重文京都大学数理解析研究所長の祝辞があった。続いて、有馬朗人武蔵学園長(元文部大臣、元総長)より「日本の教育力と学力―数学力・数学研究力の課題」と題した特別講演があり、本研究科への激励のメッセージがあった。 式典終了後、祝賀会を行い、盛況のうちに終わった。

前半は、ハーマンス博士の講演「対話的自己論―ポジションと対抗ポジションからなる社会としての自己」というテーマで、対話的自己論の概要と理論的な射程、心理療法への応用などについて講演が行われた。その後、石丸径一郎講師からコメントと質問がなされた。後半は、ハーマンス=コノプカ博士が、「コンポジション・ワーク―対話的自己論に基づくアイデンティティと情動に関するワークのアート的方法」というテーマで、心理療法的過程に対話的自己論がどう応用できるかを具体的に体験するワークショップを行った。出席者が簡単なワークを体験したあと、ワークショップの全体について、高橋美保准教授から質問とコメントがなされた。 最後に、一般参加者も交えた質疑応答が行われたが、対話的自己論の理論的な可能性や実践的応用における配慮など、様々な観点から活発な質問がなされた。両博士にはそれぞれの質問に丁寧に答えていただき、予定時間を30分近く超える、実りの多い会となった。

両研究所長の挨拶の後、それぞれの研究所の歴史や研究内容の紹介があった。さらに、微生物化学研究所からは、五十嵐主席研究員、高橋主席研究員、渡辺主席研究員、川田主席研究員の講演があり、本研究所からは川口教授、山梨教授の講演があった。双方の研究所から多くの研究者、学生等の参加があった他、他機関からの聴講者の参加があり、講演後には活発な質疑応答が行われるなど、今後の研究の発展が強く期待されるものであった。 なお、当日の講演内容は以下の通りである。 【講演】 ◆五十嵐 雅之 主席研究員( 微化研 生物活性研究部) 「微化研における微生物/ ケミカルライブラリーについて-多様性と天然物の魅力-」 ◆高橋 良昭 主席研究員( 微化研 日吉支所) 「最近の微化研の創薬研究の一例:新規抗結核薬CPZEN-45の創出と活性について」 ◆渡辺 匠 主席研究員( 微化研 有機合成研究部) 「医薬関連化合物の触媒的不斉合成研究」 ◆川田 学 主席研究員(微化研 沼津支所) 「がんの特性を利用したがん治療分子標的の解析と抗がん剤の探索」 ◆川口 寧 教授(医科研 ウイルス病態制御分野) 「ヘルペスウイルス感染の分子基盤と感染制御への応用」 ◆山梨 裕司 教授(医科研 腫瘍抑制分野) 「神経筋シナプス形成シグナルとその破綻」

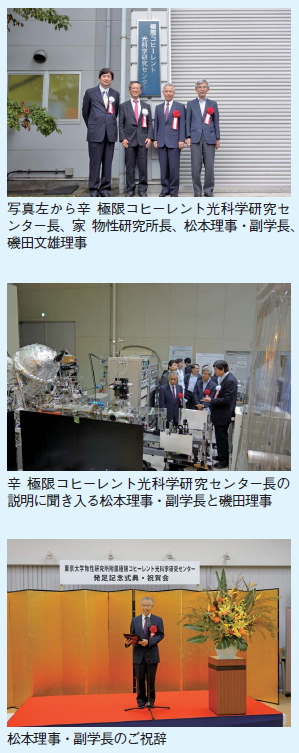

式典に先立ち、辛埴センター長、五神真副学長、尾嶋正治放射光連携研究機構長の講演会並びに極限レーザー実験施設の見学会が行われた。 記念式典では、家泰弘物性研究所長の挨拶に続き、来賓の松本洋一郎理事・副学長、福山秀敏東京理科大学副学長、渡部俊太郎東京理科大学総合研究機構教授から、それぞれご祝辞をいただいた。式典に引き続き上田卓也新領域創成科学研究科長の発声で乾杯が行われた。 10月1日に設立した「極限コヒーレント光科学研究センター」は、極限的な性能を有するコヒーレント光源科学の研究・開発と、その特長を活かしたコヒーレント分光や軟X線分光に基づく物性科学研究を融合し、未踏の光科学と物性科学を開拓推進することを目的として、物性研究所の先端分光部門と軌道放射物性研究施設を統合・再編し発足した。 LASORセンターは、物性研究所内の新物質科学研究部門、ナノスケール物性研究部門、物性理論研究部門、その他の部門・施設と密接な協力関係を結び、日本や世界の光科学及び物性科学をリードするとともに、物性科学研究に大きく貢献することが期待されている。

本公開講座は、人文社会系研究科附属北海文化研究常呂実習施設がある北海道北見市と、平成12年より現地で共催している。 北海道常呂高校で行われた特別講座では、「時間の永遠−時のあいだを生きる、時を超えて考える−」と題し、講師は本研究科基礎文化研究専攻の熊野純彦教授(倫理学)が務め、有限な時間を生きること、またその時間とは何かという問題提議をしながら講演された。 一般講座は毎年北見市内で会場を変えており、本年は常呂町公民館で開催された。 まず「仏教の目指したもの−心を見つめる−」と題して、本研究科アジア文化研究専攻の蓑輪顕量教授(インド哲学仏教学)が講師を務め、現在も続く仏教について日本の各宗派を例に挙げながら一般の方にも分かりやすいよう講演された。 続いて、「論語読みは論語をどう読むか」と題して、同じく本研究科アジア文化研究専攻の小島毅教授(中国思想文化学)が講師を務め、存在する論語の様々な解釈について、時には笑いも交えながら講演された。 普段は東京にいる本学教員が現地に赴き、公開講座を定期的に開催することにより、長期にわたる北見市との関係を深める実績に繋がっており、次回以降の公開講座への期待も寄せられた。 次回の第17回北見公開講座は、平成25年春に開催される予定。

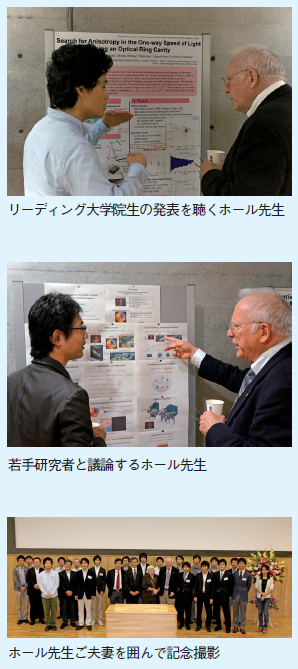

ジョン・ホール先生は、レーザーの草創期から、レーザーによる分光学や光周波数標準技術を開拓、光科学の発展に大きく貢献され、2005年にノーベル物理学賞を受賞された。2009年の前回に引き続き、今回、来日の機会に合わせて、学生や若手研究者との交流会と特別講演をしていただくことになった。 フォーラムでは、相原博昭理学系研究科長による開式の挨拶ののち、ホール先生を囲んだ懇談会を中心として、若手研究者やリーディング大学院学生などによるプレゼンテーションやポスター発表が行われた。ホール先生は、研究を楽しみ、また、実験の現場を大変重視することでも知られており、先生ご自身が、学生・若手研究者の最新の研究についてひとつひとつ直接議論を交わすなど、ポスター会場でも熱心な討論が行われた。 最後に、ホール先生から、ご自身の長年の研究生活からのご経験に基づき最新の研究動向までを俯瞰していただくとともに、若手研究者へのメッセージを込めて、特別講義“Optical Atomic Clocks - from the best possible to the small-but-goodenough for a Space Mission”を行っていただき、盛会のうちに閉会した。

三宅健介副所長・教授の挨拶の後、3つのテーマにそって、セッションが行われた。最初に“Molecular mechanism controlling host responses”をテーマに、Columbia大学 Sankar Ghosh教授、植松智特任教授、國澤純准教授のセッションが行われ、次に“Infection and host responses”をテーマに、Cedars Sinai Medical Center/California大学Los Angeles校 Moshe Arditi教授、川口寧教授、長谷耕二特任教授のセッションが行われた。最後は“Infl ammation and diseases”をテーマに、Florida大学Westley Reeves教授、三宅健介教授のセッションが行われた。各セッションでは、講演者と参加した研究者、学生等との間で活発に質疑応答が行われ、盛会のうちに閉会した。 当日行われたプログラムについては以下をご参照ください: http://www.ims.u-tokyo.ac.jp/imsut/jp/events/others/2066.pdf

講習会では、福山寛センター長(理学系研究科・教授)による挨拶と低温センターの紹介に続き、センター技術専門職員から、液体寒剤や高圧ガスボンベの安全な取り扱い方と本郷地区キャンパス内での各種規程や関連法令について説明があった。また、朝光敦准教授(低温センター研究開発部門)から、液体寒剤(液体窒素・液体ヘリウム)の物理的性質や自然科学分野での活用例に関する講義があった。液体窒素の汲出しと窒素高圧ガスボンベの使い方の実演も行い、一同興味深く見入っていた。本講習会の説明資料は、低温センターホームページに掲載されている(英文抄訳あり)。 近年、液体寒剤や高圧ガスに関する学内でのヒヤリハット事例が多数報告されているが、本講習会は高圧ガス保安法で義務付けられている保安教育の一環であり、環境安全本部から本郷地区キャンパス内で寒剤を取り扱う者は必ず受講することが義務づけられている。本講習会を通じて液体寒剤の安全な取り扱いに一層心がけていただきたいと考えている。なお、次回は平成25年度5月の開催を予定している。 低温センターホームページURL:http://www.crc.u-tokyo.ac.jp/

昨年度の防災訓練の際に、参加者から「災害時に自分がどのような役割なのか把握していない」という意見があり、今回は「西東京フィールド災害対策本部及び組織」で配置された役割分担に応じて訓練を実施した。最初に実施した避難訓練では、田無演習林地区が先行して12時50分に演習林事務室裏に避難し、人員確認を行った後に旧農場地区の集合場所へ移動した。旧農場地区では、13時00分に火災報知機の発報の後、通報連絡班の担当者が館内放送で避難を呼びかけ、館内放送が届かない建物や建物外の人たちには、手分けして携帯電話で連絡を取った。また、残留点検・記録班が建物内や圃場での残存者確認を行った。集合場所の中庭では、各部署で人員確認を行い、地区隊長、本部長、消防署へと順次報告を行った。 続いて、中庭において、消防署から通報訓練用の機材をお借りし、消防署へ通報する際の注意事項等の説明を受けた後、通報連絡班及び希望者が消防署への通報訓練を行った。実際の通報の際は慌てず正確に情報を伝えるために事前に現在地や災害の概要を確認しておくことが有効とのことであった。 その後、中庭において消火訓練を行った、消防署からの詳細な説明の後、粉末消火器を実際に使用した訓練を初期消火班や希望者が行った。オイルパンの中で燃え上がる炎を瞬く間に消火できる消火器から広がる粉末の多さに感嘆し、取り扱いを知ることの大切さを実感した。 最後に、自動体外式除細動器(AED)の使用を中心とした救急救命講習を応急救護班及び希望者が受けた。心臓マッサージやAEDの使用方法等をわかりやすく実演していただき、迅速な措置の大切さを学ぶことができた。 最後に、西東京消防署より講評をいただき、小林和彦機構長から本日の訓練参加者への謝意が述べられ、西東京フィールド内の教職員・学生・ボランティアのほとんどが参加した防災訓練は無事終了した。

本技術発表会は平成16年から発足した大学院総合文化研究科・教養学部との合同開催から8年目を迎え、部局内外からの講演者も交え人的交流を基軸に、本発表会から新たな交流として大学院工学系研究科との交流講演が開始された。 今年の発表件数は10件で、一般口頭発表5件、交流講演2件、招待講演3件が行われた。交流講演は渡辺誠技術専門職員の「垂直配向単層カーボンナノチューブ膜の伝熱実験への応用」、金井誠技術専門員 森田明保技術職員の「手動式万能試験機の設計」の発表が行われた。招待講演では「先端研における情報系の業務について」と題した先端科学技術研究センター 加藤博技術専門職員の発表、「分子科学コミュニティに貢献する装置づくり」と題した大学共同利用機関法人 自然科学研究機構 分子科学研究所の矢野隆行技術職員の発表が行われた。また、「風を追い、風と共に去りぬ!−風洞と過ごした38年」と題した本所高橋岳生技術専門員の発表では、これまでの技術職員としての仕事を振り返る中、技術職員人生のさまざまな思いや風観測への情熱が熱い語りの中に集約され、心に響く大変素晴らしい発表であった。 そして、例年優秀な発表に対して贈られる所長賞は本所河内泰三技術専門職員の「アバランシェフォトダイオード電子検出器の劣化と回復」が選ばれた。 懇親会は本所、教養学部の教職員、外部からも多数の参加者が加わり、大変充実した交流ができた。 藤井陽一名誉教授(生研3部)と岩片美奈子さんによるフルートと三線の共演ほか、本学OBの道下洋夫さんと奥様の朋子さんによるピアノとフルートの共演による演奏が行われ懇親会に華を添えた。

今回の見学旅行は、(独)日本学生支援機構の実施する留学生地域交流事業として公益財団法人中島記念国際交流財団の助成を受けて実施した。 初日は新幹線で一ノ関まで移動し、大型バスで世界文化遺産に登録されている平泉へ移動し中尊寺と毛越寺を見学した。新幹線は初めてという留学生もおり、とても喜んでいた。見学後バスで福島県飯坂温泉に移動した。夕食には早速浴衣姿で現れる留学生も数人いた。すきやきは少し難しかったようで、割った卵につけて食べることを教えると驚いていた。夕食後は座卓を囲み、懇親会を行った。懇親会終了後も、数人の留学生たちはカラオケに夢中で、AKBは踊りながら、ボンジョビは肩を組みながら、青春を謳歌していた。 翌日は福島県立福島高等学校へ向かった。最寄駅では小雨の降る中、高校生たちが横断幕を掲げて出迎えてくれて、留学生たちは大感激していた。交流会には高校生46名が参加し、福島高校紹介と福島復興のための土湯温泉プロジェクトをバイリンガルで紹介してくれた。留学生側からは宣伝方法はどうするのか?女子旅ということだが、男性にはどうアピールするのか?という質問が出され、活発に意見を交わしていた。4、5人の班に分かれ昼食を取り、散策やゲームなど班活動を楽しんだ。留学生からは高校生との交流会を通して、福島の取り組みを知り、福島について考えるようになったとあり、高校生からは英語の重要さを知った、恥ずかしがる必要はないことを知ったとあり、留学生・高校生の双方にとって意義深い交流会となった。

東大ポータル>カテゴリー:人事・労務・制度等>人事異動(教員) http://www.ut-portal.u-tokyo.ac.jp/wiki/index.php/ 人事異動(教員)  |

|

| このページに関するお問い合わせは総務部広報課まで | サイトポリシー | © 東京大学 |