-

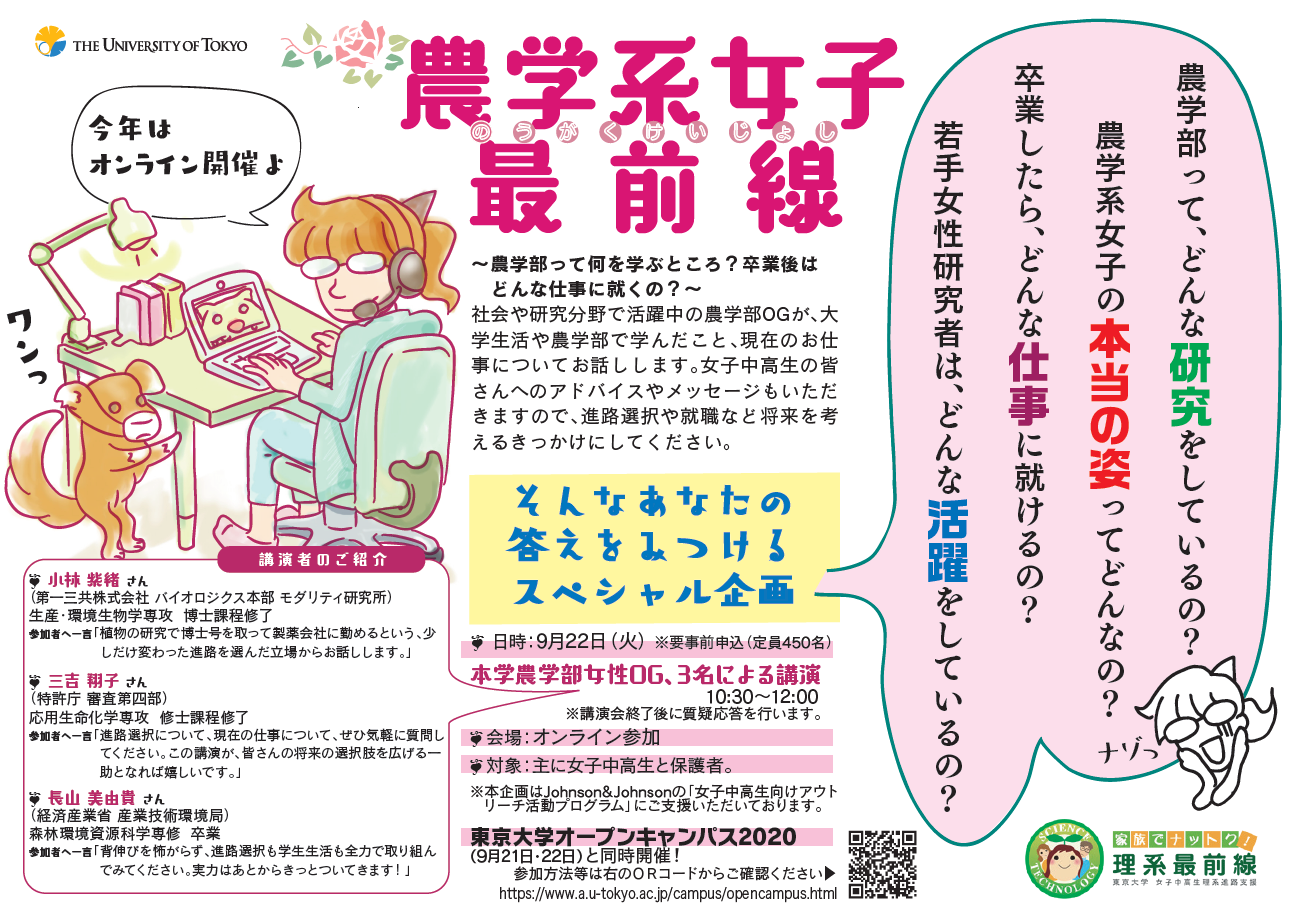

去る9月21日(月)・22日(火)に、高校生のための東京大学オープンキャンパス第1弾がオンラインで開催されました。筆者は今回、農学部OGによる講演会『農学系女子最前線』に参加し、農学部OGと現役農学部女子による対談の様子を取材しました。

2020.9.22

リポート/学生ライター

川瀬翔子(農学部3年)

はじめに

大学院農学生命科学研究科教授・田野井慶太朗先生による開会の挨拶で示された答えは、ずばり「食と生命に関わることを研究する学問」です。農林水産業に始まり、作物の生産に必要な技術の開発や生態系の保全、食文化に至るまで、農学部が扱う分野は非常に多岐にわたります。

「農学系女子」の一人である筆者も、農学部に入ってみて改めて、農学部の守備範囲の広さを実感しています。農学は現場に即した学問のため、東京大学が保有する演習林や海洋研究所などの付属施設で実習教育を受けたり、実地で研究を行えるのも魅力です。

東京大学農学部の全学生は現在約600名。そのおよそ1/4にあたる約150名が女性です。東大内での男女比と比較すると、若干女子が多めの学部といえるでしょう。理系学部のため、大学院に進学する人が6割を超えますが、学科によっては4年で卒業する人も少なくありません。

参加したのはこんな企画!

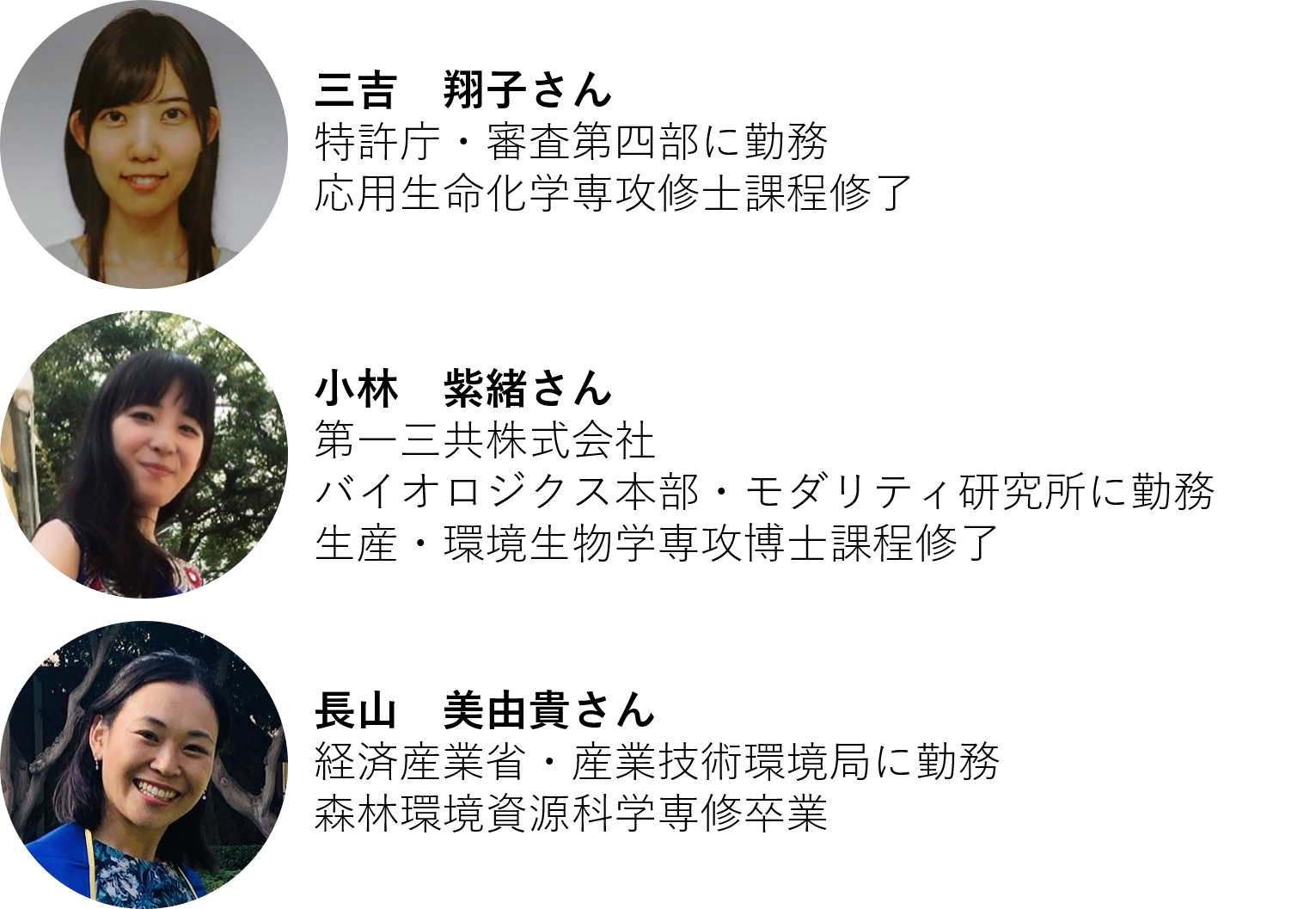

パネリスト紹介♪

[1]なぜ東大へ?

関心がある分野が一つに定まっていなくても安心!入学後に様々な学問に触れることで、入学した時に心に描いていた分野とは全く別の方面に進路を決める人もいます。

[2]農学部での研究~現在のお仕事

現在は特許庁の特許審査官として、新たな発明を特許として認めるかどうかを審査するお仕事をなさっています。特許審査官の魅力は、審査を通して新しい技術や知識に触れることによって知的好奇心が刺激され、同時に専門性が身に着くことです。現在はOJT(※On the Job Training、現場研修)中とのことですが、一人前の審査官を目指して今後も勉強を続けるそうです。学生時代に真剣に研究に取り組んだ経験が、今のモチベーションにつながっていると教えてくださいました。

小林さんは、応用生物学専修から生産・環境生物学研究室に進学し、博士課程では植物の耐塩性機構の研究を行っていました。好きなことだけを一日中勉強できるのは大学生時代(と老後)しかない、と考えて勉強に打ち込んだそうです。

実は、農学部から修士課程を経てそのまま博士課程まで進学する人は全体の10%に満たない少数派です。しかし、博士課程で自分が関心のあるテーマをとことん研究できたことは小林さんにとって最も楽しい経験のひとつとなっており、その時の研究姿勢が就職する際にも評価されたということでした。

東日本大震災の際に放射能をめぐる議論がTwitter上で盛り上がり、科学が実は私たちの生活に非常に近いところにあるということを感じたこと、そして、民間企業に所属する研究者たちが正しい科学情報の発信を目指して活動している様子を目にしたことで、研究者ではなく民間企業の研究機関への就職を決めた小林さん。現在は薬の「有効成分」になるものを探すお仕事をなさっています。大学時代の植物の研究とは分野が異なるため、学んだことをそのまま生かすのは難しいそうですが、「農学部での学びは基礎体力」になっているとお話しくださいました。

長山さんは、環境問題に関心を持ちつつ東大に進学し、前期教養学部で開講されていた農学部の森林関係のオムニバス授業を受けました。それをきっかけに森林に興味を持つようになり、学部では森林環境資源科学専修にて水や窒素の循環について研究していました。一度修士課程に進学したものの、色々な側面から物事を見てみたいと考えるようになり、特に環境問題などに社会の仕組みから働きかけることの大切さを感じて就職を決意したそうです。

経済産業省に入省後は様々な役職を経験し、2年間の海外留学を経て修士号も取得しました。大学時代、サークル活動や研究など、何事にも全力で取り組んできた姿勢が現在にも生きていると話してくださいました。

[3]女子中高生へのメッセージ!

そんな三吉さんからのメッセージは、「選択肢を広げる」ことを考えて色々経験してみよう! ということ。人間は自分が見たこと聞いたこと、経験したことからしか判断できないからこそ、自分で勝手に壁を作らずに新しいことにどんどん挑戦する姿勢を持ちたいものですね。

小林さんからは、Girls can do anything、あなたたちは何にでもなれる!と力強い言葉をいただきました。人生について誰かに相談したりアドバイスをもらったりすることは多々ありますが、結局自分の人生の責任を取れるのは自分だけ。かっこいいな、目指したいな、と思う人をたくさん見つけて、自分がやりたいことに向かって粘り強く取り組むことが大切だとお話しくださいました。

長山さんからのメッセージは、何事にも全力投球すること!そして、興味を持ったことには臆せずにチャレンジしてみることも大切です。何事も、試してみない限り結果がどうなるかは誰にもわからないのですから。

農学部OG×現役農学部女子 *パネルディスカッション*

講演後は、現役農学部女子・高島綾さん(応用生命工学専攻・修士課程)、大下雪奈さん(獣医学専攻・博士課程)が加わり、斎藤幸恵教授(農学国際専攻)を司会者としてパネルディスカッションが行われました。視聴している中高生からの質問も取り上げながら、あっという間の30分が過ぎていきました。

以下では、パネルディスカッションの様子をご紹介します。

中高生の皆さんも、自分はどうかな?と考えながら読んでみてください。

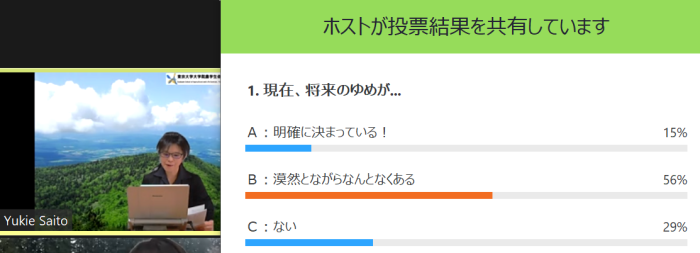

Q. 将来の夢は決まっていますか?

パネリストの中には、身近に研究者がいたため漠然と研究職を意識していたという声もありました。その一方で、自分も高校生の時にははっきりとした夢は決まっておらず、大学に入って勉強する中で興味関心が定まってきたという意見が大半でした。

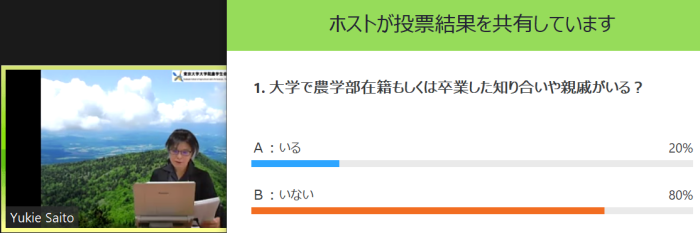

Q. 知り合いや親戚に農学部に在籍していた人はいますか?

会場では「いない」人が多数を占めるという結果に。農学系女子の一人である筆者も、親戚に農学部の人はいません。周囲に農学部の人がいるかどうかに関わらず、個人の関心から学部を選択する人が多いようです。

Q. 理系を選択したのはなぜですか?

数学や物理に苦手意識がある、という女子高校生からの質問に対して、意外にも(?)共感者多数!OGの小林さん、長山さん、そして現役農学部女子の高島さんも、数学や物理は苦手だったそうです。かくいう筆者も、実は数学・物理は大の苦手。しかし、そんな農学系女子たちも、頼りになる同級生たちのおかげで何とか進学し立派に就職できていることはOGの皆さんが証明しています。

長山さんは、教養学部時代の数学の講義を振りかえって、勉強自体にはついていけなくても「学問の極みを学ぶという意味で学びはあった」と話してくださいました。すべて完璧に、とはいきませんが、「できない」で終わらせるのではなく、できないながらも自分が深められるところは深めていくという姿勢を持つことが大切なのですね。

参加者の声

参加者の中には、「理系の学部に進学する」と決めている人もいた一方で、進路に迷っているという人も複数いました。本イベントに参加したことによって、「農学部の探究分野の広さを知って驚いた」という声や、「東京大学の農学部に自分の関心がある分野の研究室があることがわかったので進路を選択するうえで参考にしたい」という声がありました。また、「東大は男女関係なく学びたいことを学ぶ機会があると感じられた」「大学の時間割がとても楽しそうだったので、東大の理系学部に進学するモチベーションが上がった」という人もいました。

感想

一次産業に関わる学問としての「農学」の魅力、それは研究内容が実社会と結びついていることです。「進路選択に直接関係はないが、(パネリストの)皆さんの楽しそうな雰囲気がよいなと思った」という回答がありました。少しでも農学に関心をもってくださったら、ぜひ東大農学部へ!少し興味があるかも?という方も、ぜひ一度オープンキャンパスや学園祭を覗いてみてくださいね♪

農学部のある弥生キャンパスの入り口には、「忠犬ハチ公」で有名なハチ公と上野英三郎博士の像があります。