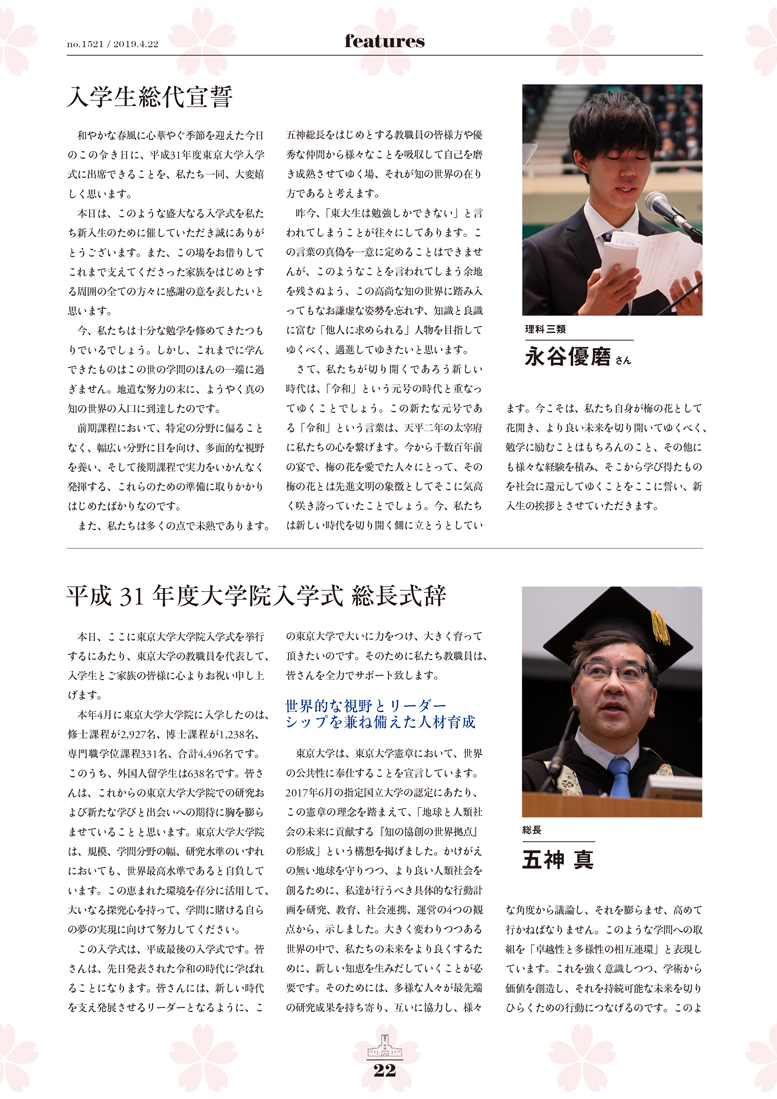

新役員等の略歴と就任の挨拶

新理事・副学長、新大学執行役・副学長、新副学長、新副理事の略歴および就任の挨拶を以下のとおり掲載します。

理想の学びと研究環境作りを目指して

この度、理事・副学長を拝命しました。研究、施設などを担当します。

私は医学部の出身で、がんの分子メカニズムの研究に携わってきました。私は1986年からスウェーデンに滞在し、1990年からは研究室を主宰する立場となりました。研究室にはヨーロッパ各地から研究者が集まり、議論を交わしながら楽しく研究を行うことができましたが、こうした経験を日本でも生かしたいと考え、1995年に帰国しました。当時大塚にあった癌研究所で5年間研究を行い、2000年より東京大学に戻って今日まで研究・教育を続けています。

東大に戻って以来、間もなく20年を迎えようとしていますが、日本での学びと研究の環境は大きく改善したと感じています。そうした中で東大の強みは、多様な分野の専門家が揃い、交流を円滑に行うことができることで、これは世界に誇れるものだと思います。私自身、様々な研究科、研究所の方々と交流を行うことで自分なりに面白いと思う研究ができたことを深く感謝しています。

東大では五神総長のリーダーシップのもと、国際卓越大学院をはじめ、教員・学生が円滑に研究を行うシステム作りが進んでいます。研究環境も課題は残されていますが、改善すべく検討が進められています。今後は、理想的な学びと研究の環境を作り、次世代をリードする研究者の育成に向けて貢献したいと考えています。皆様のお力添えをよろしくお願いいたします。

- 昭和56年3月

- 本学医学部医学科卒業

- 昭和58年6月

- 本学医学部附属病院第三内科入局

- 昭和61年5月

- スウェーデン王国ウプサラ大学ルードヴィヒ癌研究所研究員

- 昭和63年7月

- 本学医学部附属病院第三内科助手

- 平成元年12月

- 医学博士(東京大学)

- 平成2年2月

- スウェーデン王国ウプサラ大学ルードヴィヒ癌研究所研究員

- 平成7年4月

- 財団法人癌研究会癌研究所生化学部部長

- 平成12年8月

- 本学大学院医学系研究科・医学部教授

- 平成23年4月

- 同 医学系研究科長・医学部長

- 専門分野:

- 分子病理学、分子腫瘍学

- 研究内容:

- 1) Derynck, R. and Miyazono, K. eds. "The Biology of the TGF-β Family." Cold Spring Harbor Perspectives in Biology, 2017 2) Miyazono, K., Katsuno, Y., Koinuma, D., Ehata, S., and Morikawa, M. "Intracellular and extracellular TGF-β signaling in cancer: some recent topics." Frontiers of Medicine. 12 (4): 387-411, 2018. doi: 10.1007/s11684-018-0646-8.

- 趣味:

- 数独、相撲観戦

大学と社会との新しい連携関係の構築、次のステップへ

昨年4月に大学執行役・副学長を拝命してから早いものでもう1年が経ち、このたび理事・副学長の任に就くことになりました。担当は、財務、社会連携・産学官協創ということで、昨年度新たに設けられました社会連携本部の本部長も引き続き務めさせていただきます。

本学は現在、五神総長のもと、社会の変革を駆動する新たな大学像を打ち出し、多岐にわたる取り組みを展開しています。特に、指定国立大学としての構想の実現に向け、国連で定められたSDGsを活用しながら、社会との「連携」を越えてより良い未来社会を「協創」する未来社会協創(Future Society Initiative: FSI)には全学を挙げて取り組んでいるところです。

昨年度はたとえば東京大学エクステンション(株)の設立やFSI基金の創設、新たな資金ならびに資産受け入れ制度の整備等、FSIの取り組みを支えるための様々な経営的基盤の構築に務めて参りました。

一方、卒業生をはじめとする大学を取り巻く人的・組織的ネットワークを強化する一環として、広く卒業生団体との連携強化を図るとともに、たとえば海外や地域の同窓会組織とも協力して東京大学基金への寄附等をはじめとする大学への支援の充実を図るべく努力を続けております。

今年度からは、新たに財務を担当することになります。大学が自律的な組織として自立するためには、財政基盤をより一層安定なものとするだけでなく、持てる資産を有効活用することが極めて重要です。

新しい年号となる今年、大学と社会との関わりが次の段階へとステップアップする元年となるよう微力を尽くす所存です。皆様からのお力添えを賜れれば幸いに存じます。

- 昭和63年3月

- 本学工学部船舶工学科卒業

- 平成2年3月

- 本学工学系研究科船舶工学専攻修士課程修了

- 平成5年3月

- 本学工学系研究科船舶海洋工学専攻博士課程修了博士(工学)

- 平成5年4月

- 本学生産技術研究所客員助教授

- 平成6年11月

- 本学生産技術研究所助教授

- 平成7年4月

- 理化学研究所基礎科学特別研究員

- 平成8年4月

- 理化学研究所研究員

- 平成11年4月

- 本学生産技術研究所助教授

- 平成19年2月

- 本学生産技術研究所教授

- 平成24年4月

- 本学総長補佐

- 平成25年4月

- 本学生産技術研究所副所長

- 平成27年4月

- 本学生産技術研究所長

- 平成30年4月

- 本学大学執行役・副学長

- 専門分野:

- 応用マイクロ流体システム

- 研究内容:

- 1) Fujii, T.: " PDMS-based Microfluidic Devices for Biomedical Applications", Microelectronic Engineering 61-62C (2002) : 907-914 2) Fukuba, T., Aoki, Y., Fukuzawa, N., Yamamoto, T., and Fujii, T.,” Microfluidic in situ Analyzer for ATP Quantification in Ocean Environments,” Lab on a Chip 11 (2011) : 3508–3515

- 趣味:

- 水泳、緑道ジョギング

東京大学のグローバル展開に向けて:国際化と国際発信

このたび、国際と広報担当の理事・副学長を拝命いたしました。国際化と広報、いずれも、東京大学として課題の多いところです。本学を構成する先生方お一人お一人は、学術界において国際的にも高く評価され、国際共同研究プロジェクトにも多くかかわっておられます。ただ、国際化の中身や、国際化の評価は、理系・文系の別のみならず、それぞれの専門分野によっても異なります。

欧米を越える日本型モデルの存在に海外の研究者が大きな関心を寄せ、アジアで最初に産業化を成し遂げた日本の優位性が際立った時代もありました。しかし、その時代は過去のものとなり、欧米対日本の構図から、台頭する他のアジア諸国とも連携し、日本の国際展開は新たな局面を迎えています。さらに、理系、文系の枠を超えて、新たな科学、知を創造しようとするとき、東京大学が取り組もうとしている挑戦を外に向けて発信し、国外の大学を巻き込んで研究や教育を展開することもこれまで以上に重要になってきました。

さまざまな分野で研究が進められ、日進月歩の変化と競争が繰り広げられる中、国内外から優秀な学生、研究者を募ることもまた必要です。東京大学の歴史と伝統を軽んずることなく、かといって伝統にすがることもなく、東京大学らしいグローバル展開が求められています。微力ではありますが、本学の国際・広報事業に少しでも貢献できれば幸いです。どうかよろしくお願いいたします。

- 昭和56年3月

- 同志社女子大学卒業

- 昭和58年3月

- お茶の水女子大学大学院修士課程修了

- 昭和60年1月

- ハーバード大学大学院社会学専攻・研究大学院生

- 昭和61年9月

- オックスフォード大学大学院博士課程社会学専攻

- 平成元年1月

- コロンビア大学東アジア研究所・若手研究員

- 平成9年4月

- 国立社会保障・人口問題研究所室長

- 平成15年4月

- 筑波大学大学院システム工学研究科助教授

- 平成18年4月

- 本学大学院人文社会系研究科助教授

- 平成22年4月

- 本学大学院人文社会系研究科教授

- 平成25年4月

- 本学総長補佐

- 平成26年4月

- 本学総長特任補佐

- 平成27年4月

- 本学人文社会系研究科・副研究科長

- 平成29年4月

- 本学広報室長

- 平成30年4月

- 本学副学長(国際担当)

- 専門分野:

- 社会学(社会階層論・少子高齢化論・社会保障制度)

- 研究内容:

- 1) Shirahase, Sawako. Social Inequality in Japan. London: Routledge, 2013 2) 白波瀬佐和子「小さな世帯の増加と社会保障」『社会保障研究』Vol.2 (2017): 4-18

- 趣味:

- 絵をみること

変動する現代社会において大学がもちうる意義

新たに東京大学の公文書館として位置づけ直された文書館の整備と、高校生たちに大学で学ぶことの意義を理解してもらいギアチェンジを円滑に行うための活動を核としてきた高大接続研究開発センターの充実、および創立150年記念まで10年を切った周年事業を企画・推進する体制づくりの担当として、大学執行役・副学長に補任されました。

文書館は、もともと100周年記念事業のひとつであった『東京大学百年史』の編纂刊行の「遺産」ともいうべき資料群から育ってきたアーカイブですが、電子化とインターネットの時代になって、「文書」の意義それ自体が大きく変容しつつあるように思います。しかし歴史を踏まえて、よりよい未来を選ぼうとするとき、かつての現実を物語る多様な資料は正しく保存され、豊かに活用されなければならないでしょう。

さらにまた、大学という学術創成の組織が、変動する現代社会において持ちうる意味は、だれよりも未来を担う高校生たちに見え、響くものをもつ必要があるとも思います。そのことを考えるなら、「高大接続」ということばの拡がりもまた、描き直されなければならないのかもしれません。

それぞれの社会の現代と向かい合って、観察と実証とを軸に研究の方法論を発展させてきた社会学のなかで、ときに周縁領域と思われがちだった歴史や文化を探究してきました。その研究者としての経験をもとに、微力ながら東京大学のために貢献できたらと思います。

- 昭和54年3月

- 本学文学部卒業

- 昭和58年3月

- 本学大学院社会学研究科博士課程中途退学

- 昭和58年4月

- 本学教養学部助手

- 昭和61年4月

- 法政大学社会学部専任講師

- 昭和63年4月

- 法政大学社会学部助教授

- 平成6年10月

- 東京大学文学部助教授

- 平成17年3月

- 博士(社会学)学位取得

- 平成17年4月

- 東京大学大学院人文社会系研究科教授

- 平成23年4月

- 同 副研究科長

- 平成29年4月

- 同 研究科長・文学部長

- 専門分野:

- 歴史社会学・文化社会学

- 研究内容:1) 佐藤健二『柳田国男の歴史社会学:続・読書空間の近代』せりか書房、2015年 2)佐藤健二『ケータイ化する日本語:

- モバイル時代の“感じる” “伝える” “考える”』大修館書店、2012年

- 趣味:

- 余り物で料理をし、残り物で論文を書くこと

大学と社会との新しい連携の推進を目指して

このたび渉外・産学協創担当の副学長を拝命いたしました。昨年の組織改変により新たに設けられました社会連携本部の副本部長を務めさせていただきます。

大学は知を生み出し、知の実践を担う人材を育てる社会的使命があります。近年は、知の高度化、複雑化が急速に進んでいるため、大学の「社会との連携」がより一層重要視され、それを担う組織の拡充が必要となっております。

わが国の研究開発費の政府負担割合は主要国の中では低く、大学においても研究費を公的資金だけでは賄いきれません。今後は、産学が連携して資金と人材を確保する諸方策を駆使し、新しい価値を生み出していく基礎・応用研究拡充の重要性がますます高まると思われます。

これまで私は、長年、レアメタルをはじめとする非鉄産業と様々な産学連携活動を行ってきました。最近は、大学の部局と企業との包括的な連携研究の仕組みづくりや、若手教員の産学連携活動をプロモートするお手伝いなどにも取り組んでおります。また、本学の諸活動を世界規模で展開するために設置された東京大学ニューヨークオフィスの開設のお手伝いもしました。これらの経験を活かし、本学の社会連携の推進に寄与できればと考えております。

私一人ができることは限られておりますが、大学を取り巻く人的ネットワークを充実させ、大学が国内外の企業等と連携して社会に大きく役立つ新たな仕組みづくりに少しでも貢献できれば幸いです。

- 昭和63年3月

- 京都大学工学部冶金学科卒業

- 平成2年3月

- 京都大学大学院工学研究科修士課程修了

- 平成5年3月

- 同 博士課程修了 博士(工学)

- 平成5年5月

- 日本学術振興会海外特別研究員/マサチューセッツ工科大学博士研究員

- 平成7年10月

- 東北大学素材工学研究所・助手(現:多元物質科学研究所)

- 平成13年1月

- 本学生産技術研究所助教授

- 平成21年1月

- 同 教授

- 平成26年4月

- 本学総長補佐

- 平成27年4月

- 本学生産技術研究所・副所長

- 専門分野:

- 材料化学、環境科学、レアメタルプロセス工学

- 研究内容:

- “プロセス技術がレアメタルをコモンメタルに変える”ことを夢見て、チタンなどの新製錬技術の開発を行っている。最近は、PGM(白金族金属)、レアアース(希土類金属)、タンタル、タングステン、レニウムなどのレアメタルの製造プロセスや新規リサイクル技術、環境技術の研究も行っている。

- 趣味:

- 野外活動(アウトドアライフ)、イモリの飼育

地域と卒業生が東大を動かす

このたび社会連携(地域連携、渉外・卒業生、復興支援)担当副学長を拝命しました。少々荷が重いというのが正直なところですが、誠心誠意努めさせていただきます。

東京大学は第3期中期計画の3類型において「世界の有力大学に伍して卓越した研究教育を行う大学」であり、地域連携が戦略の柱として明示的に位置づけられたのは比較的新しく2017年の指定国立大学構想調書です。改組された社会連携本部および大沢真理大学執行役・副学長のもと、その体制や活動が整備されてきましたが、まだまだ十分とは言えません。東京大学は社会変革を駆動することを目標として掲げており、その視野の先にはSociety 5.0やデータ駆動型社会があります。これらの社会変革を実現するためには大規模な情報インフラ、それを有効に活用する技術開発、法的整備などが必要ですが、それだけで、包摂的な社会が実現するとは思えません。一方、地域連携は、地域の人々の生活や表情を見て進めていく学問であり社会実装だと思っています。東京大学が目指す社会変革を包摂的で人々を幸福にするものにするためには、市民の目線に立った地域連携を東京大学の駆動輪の一つとすべきだと考えています。

何ができるか自信はないのですが、とりあえず、卒業生イベントも含めなるべく多くの現場を体験したいと思っています。お声がけをしていただければ幸いです。10年後に、地域連携や卒業生が東大を変えたと言われることが目標です。

- 昭和57年3月

- 北海道大学水産学部卒業

- 昭和59年3月

- 本学大学院農学研究科修士課程修了

- 昭和62年3月

- 本学大学院農学研究科博士課程修了、農学博士

- 昭和63年11月

- 本学海洋研究所助手

- 平成8年4月

- 水産庁北海道区水産研究所室長

- 平成15年4月

- 本学海洋研究所助教授

- 平成23年4月

- 本学大気海洋研究所教授

- 平成25年4月

- 本学総長補佐

- 平成27年4月

- 本学大気海洋研究所所長

- 専門分野:

- 生物海洋学

- 研究内容:

- 1) Tsuda, Atsushi 他25名 " A mesoscale iron enrichment in the western subarctic Pacific induces large centric diatom bloom ." Science 300 (2003): 958-961.

- 趣味:

- バードウォッチング

共にあゆむ柏地区キャンパス

このたび、柏地区整備、イノベーションコリドー担当副理事および柏地区事務機構長を拝命いたしました稲垣でございます。

東京大学キャンパスは長年に亘る学問の発展、教育・研究活動の展開を反映し現在に至っており、本郷地区キャンパスと駒場地区キャンパスに柏地区キャンパスを加えた3キャンパスを中核とする3極構造をキャンパス計画の基幹構造として位置づけ計画・整備されてまいりました。なかでも柏地区キャンパスは柏キャンパス、柏Ⅱキャンパスと、これらと連携する柏の葉駅前キャンパスから構成され、学融合、先端科学、国際キャンパスを理念として整備・発展し、近年では大型設備を使用する試験研究や広いフィールドを使用する実験施設を備えています。

また、「東京大学ビジョン2020」におけるアクション4の⑥においては、「3極構造を基盤とした連携の強化」が謳われており、その具体的取組みとして 産学官民協働拠点形成のハブ拠点としてつくば-柏-本郷イノベーションコリドー構想を推進する他、本学の指定国立大学法人構想調書に記載されている「知識集約型産業集積形成のためのネットワークインフラを強化する拠点整備」の実現を目指すデータプラットフォーム構想が着実に進展しています。

これらの事業が円滑に推進・実現されますよう微力ではありますが尽力して参る所存です。皆様方からのご指導とご支援を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。

- 昭和52年5月

- 富山大学採用

- 昭和55年4月

- 東京大学

- 平成15年4月

- 岩手大学入試課長

- 平成16年10月

- 東京学芸大学経理課長

- 平成17年9月

- 東京学芸大学企画課長

- 平成20年4月

- 本学生産技術研究所経理課長

- 平成23年4月

- 本学数物連携宇宙研究機構事務長

- 平成24年4月

- 本学カブリ数物連携宇宙研究機構事務長

- 平成27年7月

- 本学情報システム部長

- 平成29年4月

- 本学工学系・情報理工学系等事務部長

- 趣味:

- 田園スポーツ、ラジオ体操

日本を代表する大学病院として

このたび病院担当として副理事を拝命いたしました塩﨑です。

教育研究診療を担う大学病院は、医療法上の特定機能病院として高度医療の提供、高度医療技術開発・評価並びに高度医療に関する研修を実施する能力を備え、それにふさわしい人員配置、構造設備等を有することが求められています。また、本学はじめ多くの国立大学病院は、法人化の利点を活かし自己資金である病院収益の増収によって設備を更新し、優秀な人材を確保して高度先進医療の体制を拡充してきました。この結果、現在国立大学病院の予算規模は法人化直後の1.7倍にまで拡大し、臨床研究中核病院・がんゲノム医療中核拠点病院の指定等その機能をますます発展させています。

一方、医療費適正化の社会的要請から在院日数を短縮し、急性期医療の効率化を進める中で、保険請求の構造上、増収減益傾向が顕著となり拡大均衡だけでは病院経営は不可能となっています。今後も、安全で高度な医療を実践し、最先端の研究と高度な医療人を育成するため、先進設備の更新も可能とする新たな財源の確保計画が必要となっています。

五神総長のもと「財源の多様化」と「運営から経営へ」と進む、東京大学の中にあって大学病院は、その最先端を進む使命がある事を認識し、微力ではありますが日本を代表する大学病院を支えるため全力で取り組んでまいります。一層の御支援を賜りますよう、衷心よりお願い申し上げます。

- 昭和59年4月

- 香川医科大学入職

- 平成17年10月

- 東京大学病院経営戦略課長

- 平成22年4月

- 千葉大学病院総務課長

- 平成24年4月

- 名古屋大学病院事務部長

- 平成27年4月

- 東京大学病院事務部長 国立大病院事務部長会議総務委員長

- 趣味:

- アウトドア活動

経営に根ざした業務を目指して

このたび、経理・調達担当の副理事を拝命いたしました戸張でございます。

私が平成2年4月、本学の経理部契約課に配属となり、初めて担当した業務が物品の調達でありました。その後、予算業務等の他分野の業務に携わり、27年という歳月が経ち、再び本業務に携われるということに不思議な縁を感じているところです。

この間、世界は大きな変革期を迎え、国立大学におきましても特に法人化を契機として、変革していくことになりました。情報社会の発展に伴いインターネットが普及し、経理・調達業務におきましても多様化、高度化、専門化が進むことになりました。

また、東京大学におきましても、ビジョン2020のもとで、価値創造の源泉である教育・研究環境を充実させることに加え、変革し続ける時代に対応し、その先を見据えて世界、社会に貢献していくという目標に沿い経営を推し進めているところです。

このことから、大学の経営にとって重要な財源を効果的に活用するための一役を担う経理・調達業務においては、国内外の情勢に対して目を向け、新たな課題に迅速に対応できる体制を整えていくことが重要と考えています。

なお、膨大な情報が溢れている状況においては、皆様方のお知恵やご意見も拝借できることがさらなる効率化、柔軟化が図れることになると思いますので、ご支援、ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

- 昭和58年4月

- 山梨医科大学採用

- 昭和60年4月

- 東京工業大学総合理工学研究科等事務部

- 平成2年4月

- 本学経理部

- 平成17年4月

- 東京海洋大学財務部財務課課長補佐

- 平成19年4月

- 本学財務部財務課副課長

- 平成23年4月

- 本学地震研究所事務長

- 平成27年4月

- 本学医学部・医学系研究科事務長

- 平成29年4月

- 本学理学部・理学系研究科等事務部長

- 趣味:

- バドミントン、登山(中級)