第4回

第4回

岩手県大槌町にある大気海洋研究所国際沿岸海洋研究センターを舞台に、大気海洋研究所と社会科学研究所がタッグを組む地域連携プロジェクトがスタートしました。海をベースに三陸各地の地域アイデンティティを再構築し、地域に希望を育む人材を育成するという文理融合型の試みです。本学の皆様が羨むような取り組みの様子をお伝えします。

僕たちは『海と希望』という名の缶詰を作ってみた

准教授

昨年暮れの忘年会のこと。

年明けに「海と希望の学校 in 三陸」の担当教員に着任予定であったことから、「海と希望~」の紹介をせよとのことで、宴が盛り上がったところで趣旨や来年度の予定などの話をしました。そのとき周りからの反応が上々だったものですから、つい調子に乗って、「実は缶詰を作ってみたくて、予算に余裕があったら巻締機という機械を購入したいのですが、いかがですかねぇ」と切り出してみました。和やかな雰囲気ではあったのですが、あまりに唐突な提案だったものですから、当然のことながら、「いったい何を詰めるんだよ」と返されてしまいました。たしかに詰める中身についてはまだ何も考えていなかったので一瞬口ごもったのですが、勢いに任せて思わず、「希望です!」と答えてしまいました。

「海と希望~」で皆様にお配りできる変わり種はないか。

開ける楽しみがあるし、自分自身が水産学科の出でなじみもあったので、缶詰はどうだろうかとこれまでなんとなく思っておりました。そんな折、あることがきっかけで最近の鯖缶ブームの先駆けとなった「サヴァ缶」の販売元、岩手県産株式会社さんと知り合う機会を得ました。会社の方から商品の開発戦略など発売までの経緯をうかがうなどして缶詰というものを知るうちに、長期保存を可能にするさまざまな食品学的な技術(生食では果たせない災害時の食料としての重要な役割)、缶詰ラベルのもつ芸術性・メッセージ性など、普段何気なく手にとり食している缶詰に詰まっている奥深さを皆さんにも知ってもらいたいと思うようになりました。そこでまずは自分で作ってみようと、缶詰に蓋をして密封する巻締機を探していたところ、昨年の暮れに熊本県のリサイクル・ショップのホーム・ページに中古品が売りに出されているのを見つけました。

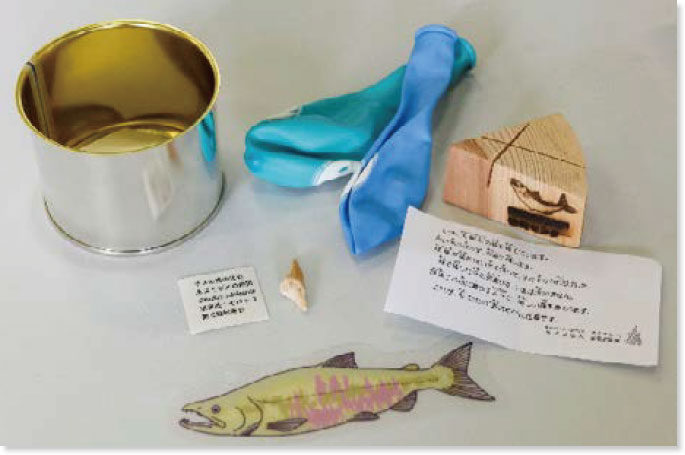

今年の7月14日に、センターのある赤浜地区の「ひょうたん島祭2019」で「海の日イベント」を開催いたしました。来場者には、グッズ入り缶詰を巻締機で蓋を締めてお渡しすることにしました。ただ、手渡しするだけではつまらない。そこで、第4回当日、アマモという海草の藻場を再現しそこに生息する生き物を泳がせた水槽を展示しておりましたので、来場者には水槽の生き物を缶詰ラベルにスケッチをしてもらうことにしました。描画が済んだら、ラベルを缶に巻き付け、グッズを入れ、巻締機で蓋を締めてお渡しするということにしました。来場者の反応は大変よく、子供たちは自作の絵が描かれたオリジナル缶詰に満足げでしたし、保護者や一般の方々は「缶詰ってこうやってできるんだ」といって、缶詰が出来上がる様子を興味深く見て下さっておりました。

来場者には学校関係者もおられました。以前より「海と希望~」の取り組みに興味をもって下さっていたようで、今後、その学校の生徒さんに対話型授業を行うことになりそうです。缶詰には知らず知らずのうちに縁も詰めこまれるようです。