第15回

第15回

岩手県大槌町にある大気海洋研究所附属国際沿岸海洋研究センターを舞台に、社会科学研究所とタッグを組んで行う地域連携プロジェクト――海をベースに三陸各地の地域アイデンティティを再構築し、地域の希望となる人材の育成を目指す文理融合型の取組み――です。4年目を迎えたわれわれの活動や地域の取組みなどを紹介します。

翼よ、今日は海の日だ! ──根浜海岸の海開きで地曳網

准教授

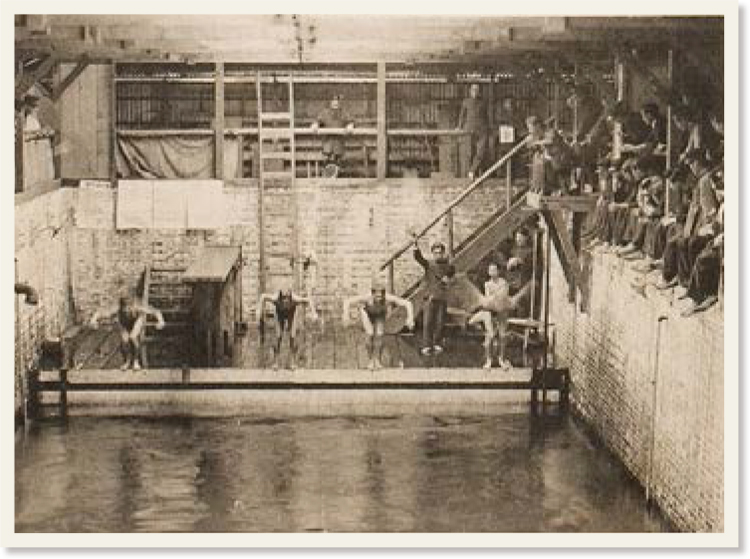

震災前(2004年7月撮影)の根浜海岸の様子(提供:釜石市)

前回第14回で、4月18日に「おおつち海の勉強室」がオープンしたことをお伝えしました(no.1547 / 2021.6.24)。オープニングイベントにお越しくださった方々が勉強室の前のそこかしこで「今度、勉強室を使ったイベントを一緒に開催しましょう」といった会話をされている様子にふれ、勉強室のオープンで個人・団体の間に新たなつながりが生まれることで、地域のネットワークはより強くなっていくのではないかと嬉しく感じ入っておりました。

われわれ「海と希望の学校 in 三陸」にも新たなつながりがいくつもできました。その一つの(株)かまいしDMCさんにお声がけいただき、7月22日「海の日」に大槌湾の湾奥に位置する根浜海岸で、海開きにあわせ地曳網を行うことになりました。

根浜海岸は陸中海岸屈指の海水浴場として知られ、震災前は毎夏8万人近くが利用していましたが(写真1)、10年前の震災による津波と地盤沈下により、延長450メートル、幅30メートルの砂浜の大部分が失われてしまいました。地曳網も震災前はイベントとして行われていたとのことですが、当時使用していた地曳網は流されてしまいました。2018年度から行われていた海岸の再生工事もようやく終わり、今年3月31日から一般にも開放されました。そしてこの夏、海開きにこぎつけ、それに合わせてかつてのイベントであった地曳網を再開してみようということになったわけです。

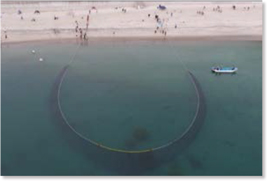

当日は曇り空ではあったのですが、海水浴を待ちわびた多くの家族連れが根浜海岸にやってきてくれました。海開きの神事のあと、早速、事前に募集した30名ほどの地元の子ども達とともに、当センターの網を使って地曳網を行いました(写真2)。地元の漁業者の方に投網していただいた後、子ども達が懸命に網を引くと、たくさんの魚が獲れました。マサバ、ウグイ、ウミタナゴ、クダヤガラ、ヨウジウオといった根浜おなじみの魚のほか、ハコフグといった見慣れない魚も獲れて、子ども達は興味深く見入っていました。海草のアマモもかかりました(写真3)。当センターの大学院生から網にかかった魚について簡単なレクチャーがなされ、大槌湾では回復してきている海草藻場で魚が生活をし始めていること、海が震災前の状態に戻ってきていることを子ども達は学びました。終了後も水槽に入れた小さな魚をずっと見続けていた子どもの姿が大変印象的でした(写真4)。

地域の方、参加者みなさまに喜んでいただき、とてもよい海の日の海開きとなりました。今後もこの地曳網を恒例イベントとして続け、根浜名物にできたらと思っております。

地曳網の様子。復活のビーチで大きな網を皆で曳きました。翼よ、今日は海の日だ!

採集された魚や海草など

採集された魚を興味深そうに見つめる子ども達