4月に新設された多様性包摂共創センター(IncluDE)。男女共同参画室とバリアフリー支援室を統合し、ダイバーシティ・エクイティ・インクルージョン(DEI)を推進するための学内共同教育研究施設です。DEIの実践を担う二つのオフィスに、研究部門が加わりました。センター設置の目的や展望についてセンター長の伊藤たかね先生、副センター長の田野井慶太朗先生と松田雄二先生に話を聞きました。

最先端の研究と

実践を結ぶ

――IncluDEの目的を教えてください。

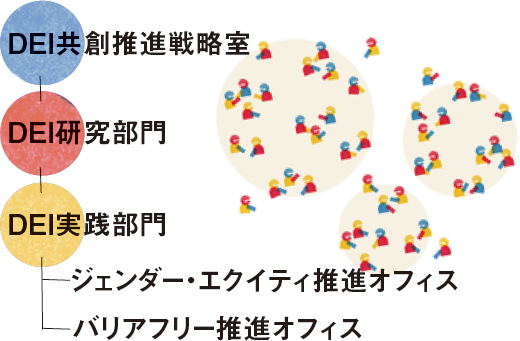

伊藤 主な目的は二つあります。一つは、これまで別々に動いていたバリアフリー支援室と男女共同参画室が統合されることによって、今までできなかったことができるようになるということです。例えば、女性の障害者は、男性の障害者とは違う困難を抱えていることがあります※。交差性(intersectionality)といいますが、二つの室が一緒になることでこういった問題を解決できるということ。また、二つの室は実践を行うところで、これまで研究の機能はありませんでした。そのため、学内で行われているDEIに関する最先端の研究が、必ずしも東大の中での支援につながっていないケースがありました。研究部門を設置することで、研究の成果を取り入れた支援を実現し、支援の現場でどういう困りごとがあるかを研究者にインプットするという双方向の動きをつくりたいと思います。研究部門には43名の先生方に兼務教員としてご参画いただいています。エンジニアリングから人文・社会科学系まで幅広い分野の先生方です。背景としてもっている研究の基盤などが全然違うと思うので、まずは互いが何を考えているか知る機会を作ることから始めようかと思っています。

松田 研究者の立場から言うと、多様性に関わるキャンパス整備と研究者の取り組みはそれぞれ別に行われていて、そこを組み合わせる仕組みが存在しませんでした。恐らく多くの知見をそれぞれの研究者がもっていると思うのですが、それを直接的にキャンパス改善、環境改善にフィードバックする回路は存在しなかったので、そこが変わると思っています。

※障害は個人ではなく社会の側にあるとする「障害の社会モデル」に基づいた表記を使っています。

学外と連携して

社会を変える

――産学官の連携はどのようなことを考えていますか?

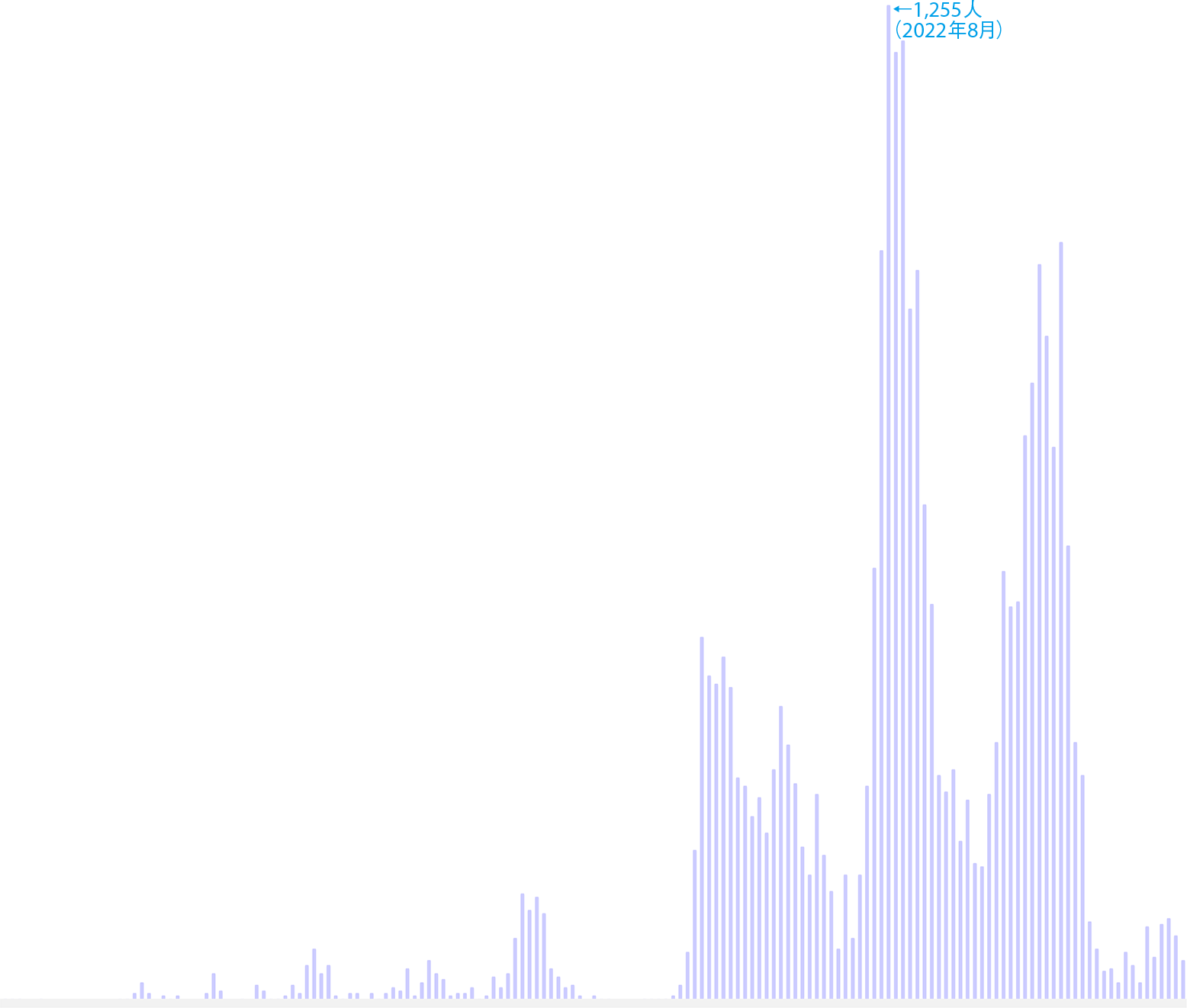

伊藤 他大学との協力で具体的に進んでいるのは、東北大学、お茶の水女子大学と連携して開講した「ジェンダード・イノベーション入門」という集中講義です。去年はトライアルとして、3大学の先生が中心になってオンライン授業を行い、計23名が参加しました。去年は本学では単位を出せませんでしたが、今年は出せるようにしたいと思います。男性が多い東大の学生にとっては女子大の学生と同じ立場で学び、意見交換するのは非常にいい機会だと思います。

田野井 産業界との連携も進めていきたいです。昨今、どの会社も、より良い人材を得るために、多様性や包摂性を重視してきていると聞きます。そういう面で、企業側も最新の情報を求めているので、共同研究など企業と一緒に取り組めることを増やしていきたいと考えています。東大は多様性という点で遅れをとっています。産業界の後押しもいただきながら変わっていかなくては、と思っています。

――今後の取り組みなど教えてください。

伊藤 当事者評議会というものを作り、学外の当事者団体の方たちにアドバイザーのようなかたちでご意見をいただきたいと考えています。学内外のつながりは共創推進戦略室が担当します。

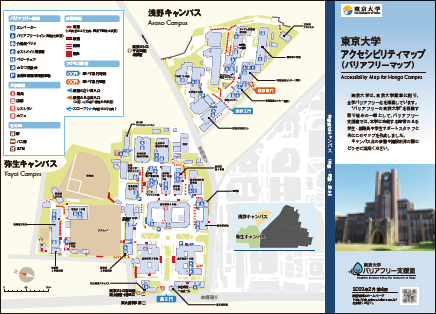

松田 バリアフリーについては、トイレが喫緊の課題だと思っています。駒場キャンパス1号館改修時には、男女共用トイレの導入が検討されていますが、これは学生自治会からの強い要望を受けたものだと伺っています。つまり、当事者学生のニーズがあるのです。しかし本郷ではほとんど訴求していません。バリアフリー支援室は当事者からの声があって、リアクションするということが基本でした。これだと、今の環境だからキャンパスに来られないという人がいる場合はいつまでたっても変わりません。環境を先に変えていく必要もあると思います。そこがIncluDEのなかで少し動きやすくなるのでは、と思っています。

田野井 SOGI(性的指向と性自認)多様性は、これまでの男女共同参画に関する活動ではほとんど触れてこなかった分野でした。2月に公表されたSOGIに関するガイドラインを受けて、職員の方々もどのように対応すればいいか分からないこともあると思います。そういったニーズに応えるため、研修や意見交換の場の形成など、準備を進めています。

確実に変わった

学内の意識

――過去にもDEIに関する様々な取り組みがありました。変化は見られますか?

伊藤 大学の執行部だけでなく、部局の執行部の意識も確実に変わったと思います。 林香里理事や吉江尚子副学長と一緒に取り組んでいる、女性教員を増やす5カ年計画についてかなりの数の部局長の先生方と話してきました。計画の立案を始めた3年前は、「女性を採用する」というと「下駄をはかせるのか」という声すら聞こえることもありました。今はそのような発言は聞かれません。そこの雰囲気は確実に変わっていると思います。昨年度初めて実施した役員向けDEI研修の成果もあるかもしれませんが、「ダイバーシティのない組織は生き残れない」という社会全体の雰囲気や意識が浸透してきたと思います。課題は、それを一般の構成員にどう広げるかということです。

田野井 藤井輝夫総長や相原博昭理事をはじめとする本学のリーダーたちが、さまざまな場面で東大の多様性の欠如を危惧する発言をされています。トップが発するそのようなメッセージの影響も大きく寄与していると思います。

松田 バリアフリーの面では、東大の建物に歴史的建造物が多いことが大きな制約になってきました。とはいえ耐震などのメンテナンスの際に改修しているので、かなり良くなってきていて、物理的なアクセスについては相当改善されています。ただ、外から分かりにくい障害やマイノリティ性などにはまだアクションが取れていない可能性があります。例えば、性的多様性や発達障害などです。環境を整えれば大学にも来られるようになり、落ち着けるという方もいらっしゃると思います。バリアフリー支援室がソフト的対応は手厚く行ってきましたが、ハード環境の面ではまだまだこれからなので、今後取り組んでいきたいと考えています。

研究部門参画教員(2024年4月現在)

| 笠井清登 | 石原孝二 | 本田由紀 | 金道浩一 |

| 里村嘉弘 | 清水晶子 | 出口 敦 | 熊谷晋一郎 |

| 宮本有紀 | 瀬地山 角 | 國吉康夫 | 近藤武夫 |

| 松田雄二 | 松田恭幸 | 二瓶美里 | 並木重宏 |

| 井口高志 | 矢口祐人 | 板津木綿子 | 綾屋紗月 |

| 小野仁美 | 四本裕子 | KARLIN JASON GREGORY | 吉本英樹 |

| 田野井慶太朗 | 浅井幸子 | 田中東子 | 山中俊治 |

| 松井彰彦 | 隠岐さや香 | 藤田結子 | 高野 明 |

| 山口慎太郎 | 小国喜弘 | 前田健太郎 | 横山広美 |

| 福永玄弥 | 額賀美紗子 | 武藤香織 | 長井志江 |

| 石垣琢麿 | 星加良司 | 永吉希久子 |

(↑)IncluDEの研究部門に参画する兼務教員一覧。これ以外にも多くの教員がオフィス員として参加し、会議の出席や全学事業の審査等の業務を行っています。

IncluDEの組織構成