9月24日に発表した「授業料改定及び学生支援の拡充について」。UTokyo Compassを軸として「世界の誰もが来たくなる大学」の実現を目指すなかでの施策の一つでしたが、学内外の皆さんから大きな反響を呼びました。大学運営の舵取り役として決定に至った経緯と今後の展開について、藤井輝夫総長自身の言葉でご紹介いただきます。

聞き手/杉山清彦(広報室長)

教育学修環境改善のために

――UTokyo Compassのもとで今回の改定に至った経緯をお話しください。

東京大学が「世界の誰もが来たくなる大学」になるには、学生の教育学修環境の充実が不可欠です。それには資金が必要で、大学がしっかりした財務基盤を築かなければなりません。私たちは財務経営本部(現・CFOオフィス)を3年前に立ち上げ、大学の財務について議論してきました。この検討のなかで選択肢として浮上したのが、20年間据え置かれてきた授業料の改定です。この間、運営費交付金の漸減に加え、光熱費や物価の上昇が進んでいます。そうした状況も踏まえ、授業料改定が必要だと考えました。

世界の高等教育の状況を見ると、コロナ禍を経て、デジタルツールを含む新しい学びの環境の整備が進んでいます。東大が現状のままでよいとは考えられません。いま改定することによって得られる増収分を、学びの環境の向上に投資することが必要との判断に至りました。

――現在の教育学修環境のどのような点が不十分と感じていますか。

デジタル環境の整備の推進が急務です。学生が自分で授業の履修や授業以外の学びについて設計・管理できるUTONE※1の導入を進めている最中ですが、動作環境がまだ完全な形に至らず、対象もPEAK生限定という試用の段階です。これを充実させて全学に広げる必要があります。また、自分の端末をキャンパスに持ち込んで学ぶ際、構内のどこででもセキュリティ度の高いネットワークが使えなければなりませんし、教室内のコンセントやモバイルバッテリーの貸し出しなども増強し、DXに伴うソフトウェアやツールの使用環境を充実させないといけません。

それから、体験型活動の充実も課題の一つです。理想的な学びという点では、多様な声を聞く力をつけることや、経験を通しての学びが重要で、それには体験型のプログラムが効果的です。教室内の学びだけでなく、教室外の学びにより多くの方に参加していただきたい。FS※2のように全国の自治体で行うものや、海外に行って体験するものだと、どうしても自己負担分が増えます。大学側のサポートを手厚くして、経済的な理由で参加できない学生を減らし、もっと多くの学生が参加できるようにしたいのです。

相談機能の強化も必要です。今回、学生の声を聞いてみて、経済的な見通しが立たないために学修の時間が圧迫されるという困難を抱える人が一定数いるとあらためて知りました。そうした学生が経済面の相談に来やすい窓口を強化したいと考えています。メンタルヘルスのケアの体制も喫緊の課題です。学生支援の一環と捉え、窓口等での対応を強化することを考えています。

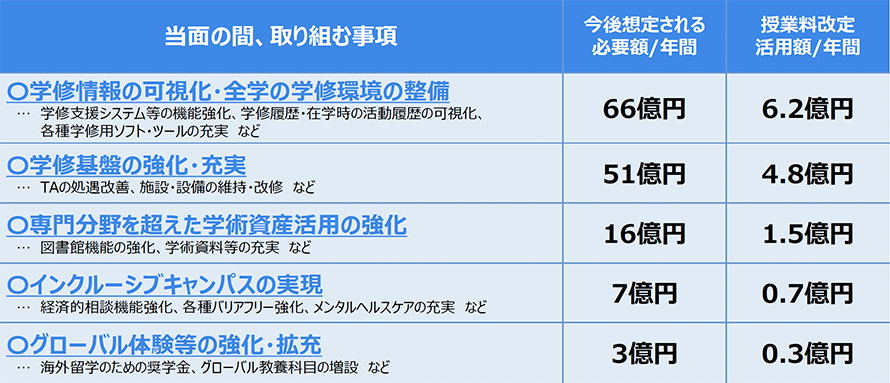

多様な視野の涵養という点では、国際面も重要です。グローバル教育センター(GlobE)のグローバル教養科目※3を増やし、少人数のクラスでよりきめ細かく対応するには、教員・スタッフの拡充が必須。海外で体験するプログラムや留学の支援の拡充も重要です。他にも、開館時間延長や資料の充実など図書館機能の強化、授業の質を高めるために必須となるTAの処遇改善も必要です。

――改定と同時に、授業料免除対象を拡大したり博士課程を対象外にするなどの措置も打ち出しています。改定による増収は施策の実現に十分でしょうか。

改定による増収分は年に約13.5億円※4で、先に述べた教育学修環境の充実はそれだけでは賄えません。しかし、授業料が20年間据え置きだったことは、学修環境改善に充てられたはずの財源が入ってこなかったということでもあり、増収分は遅れを取り戻すための取り組みに充てていきます。考え方として、増収分と免除措置のための必要額とは差し引きで考えるのではなく、授業料免除は学生支援のための支出の一環と位置づけています。

政府への働きかけが形に

――財務面で苦しいのは他大も同じです。東大が先頭に立って政府に働きかけるべきだという声も聞こえてきます。

国立大学全体の問題については、国立大学協会(国大協)から働きかけるのが筋です。もちろん国大協はずっと要請を行っており、今年は「もう限界です」というメッセージも出しました※5。ただ、文科省の予算は高等教育だけでなく初等・中等教育も含めた総合的な枠組みで議論されるので、働きかけは続けていますが思うようにはいかず、辛うじて「下げ止まり」の状態というのが現状です。

もちろん東大としても常に文科省に強い要望を伝えてきました。授業料の標準額や運営費交付金のあり方も含め、高等教育を社会全体でどう支えるのかという大きな議論が必要です。国立大学への支援強化だけを主張しても説得力は弱いというのが現状だと認識しています。

個々の大学ができるのは財源の多様化です。産業界との連携、寄付集めの強化といった部分ががんばりどころです。UTokyo Compassに記したように、東大は補助金型からエンダウメント型へ経営モデルのシフトを図っています。国立大学の基金制度改革を政府に働きかけてきたことが実り、会計基準が緩和され、今年度から大学運営基金の創設が可能になりました※6。従来は寄付金の積み上げ以外は年度ごとの会計処理が前提で、予算を次年度に繰り越せない仕組みでした。これが、自己収入の一部を積み立ててよいことに変わり、大学運営基金として積算できるようになったのです。基金の運用で得た収益の一部を教育研究活動に使ったり、元本を増やすのにも使えることになりました。これは国立大学の財政を充実させる重要な手立てとなります。東大が文科省をはじめとする政府側に3年前から働きかけを続けてきたのが実ったものといえます。

また、大学債の使途の柔軟化にも取り組みました。これは従来、施設・設備整備といったいわゆるハード面に使途が限られていました。現在、この制限が緩和され、初期費用に対するものという制限はあるものの、教育研究の施設・設備整備に付随するソフト面にも使ってよいことになりました。これも東大が働きかけてきたことが実ったものです。

課題はコミュニケーション

――本学は最も多くの運営費交付金を受けています。他大が授業料を上げずにこらえているのに東大は上げるのか、自助努力は十分なのかという声もあります。

東大は日本の大学で最大級の規模を擁します。学部と大学院を合わせた学生数は国立大学で最多、教職員数も最多※7です。附属施設が全国各地にあり、あらゆる分野の活動が活発で、全体の事業規模が大きく複雑なのです。財政面での自助努力は、前述のように、国立大学の枠組みのなかでできることを広げてきたと自負しています。

――総長対話などを通じて学生の声を聞いてきました。この件に関する学生の反応についてどう受け止めていますか。

私たちとしては、ある程度案を固めてから構成員に伝えたかったのですが、検討段階の内容が外に出てしまいました。報道を前触れもなく目にして、学生が不信感を抱いたり反発するのは無理もないと思います。感銘を受けたのは、未来の後輩や経済的に困難な仲間を思いやる発想が学生たちから伝わってきたことです。一方で、こういう環境を、こんな学びの機会を、といった前向きな提案があまり聞けなかったのは少し残念です。いずれにせよ、コミュニケーションの進め方に至らぬ点があったと反省しています。しかし、結果論ではありますが、意思決定に声を反映させることにつながった面もあると思います。

また今回の経緯をめぐっては、情報のガバナンスが問われました。全学的なテーマについて、さまざまな声をすくい上げるとともに戦略的に発信するためのコミュニケーション機能の強化が急務です。

――授業料改定に至るまでを振り返って、最後にひとことお願いします。

コミュニケーション不全はあったものの、一連のプロセスを通して、多くの人の意見を聞きながらよい方向に進む一歩を踏み出せたと思います。全額免除・一部免除の区分や経済的相談への対応など、制度面の整理は早急に進めます。一方で、困りごとを具体的に把握して改善につなげるため、学生へのアンケートを実施するとともに、各部局を巡って直接声を聞く懇談会※8を行います。そこで挙がってきた課題と向き合いながら、「世界の誰もが来たくなる大学」になるための努力を続けます。

※額は現時点での概算

※1 大学総合教育研究センターを中心に検討が進む新学生支援システム(本誌1590号で特集予定)。

※2 2017年度に始まったフィールドスタディ型政策協働プログラム。全国各地の自治体に学生チームが赴き、地域が抱える課題解決を目指して取り組んでいます。

※3 2023年度に始まった、交換留学生を含む学生が現代社会の喫緊の課題を英語で学ぶ授業。特にSDGsに関する題材を重点的に扱っています。

※4 2028年度末時点。

※5 6月7日の国立大学協会声明。

※6 2021年10月の記者会見で藤井総長が示した経営力強化策の一つが、1000億円規模の法定基金(当時の仮称)創出でした。

※7 「2023年国立大学法人基礎資料集」によれば、学生数(学部+大学院)は、東大が24,849人、阪大が20,980人、京大が20,778人。教職員数は、東大が8,201人、京大が7,377人、阪大が6,885人。

※8 学修環境向上のための総長懇談会。