東京大学が全学をあげて推進してきたリベラル・アーツ教育。その実践を担う現場では、いま、次々に新しい取組みが始まっています。この隔月連載のコラムでは、本学の構成員に知っておいてほしい教養教育の最前線の姿を、現場にいる推進者の皆さんへの取材でお届けします。

1年生が大学の科学の技法と出会う必修科目

/初年次ゼミナール理科

特任准教授 宮島 謙

――初年次ゼミナール理科は2015年度から続いている授業シリーズですね。

「私は2023年4月から運営を担当しています。少人数でのグループワークを通じて大学の研究の世界を体験する、理系1年生の必修科目です。大学生活や卒業後の人生につながるきっかけを、第一線の研究者と密に接する環境で得てほしいという思いで設計されました。授業数は全部で100。理系分野をほぼ満遍なく網羅する科目を、学内各部局から選出された先生方に担当していただいています」

7年ぶりに教科書を刷新

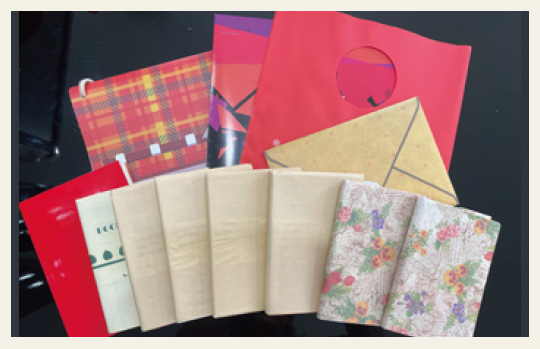

「この授業では、2017年に刊行した『科学の技法』を教科書として使ってきました。あればより授業がわかるという推奨図書で、科学的な技法について解説した基礎編と、代表的な授業を紹介する実践編が主なコンテンツです。この本を7年ぶりに改訂し、2024年3月に第2版を出しました。実践編では14の授業を紹介していましたが、うち9編を差し替えることに決め、私と同僚で分担して授業を取材。1授業4ページで紹介しています」

「学生は開講曜日別にグループ分けされた授業のなかから履修希望を複数選んで登録します。第3週開始前に抽選結果が出ますが、第一希望が通らないこともあります。教科書に収録した授業のほかにも多様な授業があります。巻末の授業一覧では講義題目と担当教員名に加えて、各授業のタイプ表示を加えました。問題発見・解決型、論文読解・演習型、データ解析型、ものづくり型、フィールドワーク型、現象シミュレーション型、原理解明・伝達型の7つから、該当するタイプを担当の先生に選んでもらいました」

――どんな授業を紹介していますか。

「たとえば、「工学×デザイン――ワークショップで学ぶ理系のためのデザイン」(村上存・泉聡志)です。直径1.8ミリのパスタ30本をホットボンドで自由に接着して橋を作り、一番重い荷重に耐えられたものが勝ち、という「パスタブリッジコンテスト」が名物で、人気を集めています。構造力学の知的遊戯として、以前『タモリ倶楽部』でも紹介されました。「駒場キャンパスやその周辺のまちを歩きその空間について考える」(中島直人・廣井悠)は、構内の体育館裏などのスペースや駒場の街をどうやったらもっと活性化できるかを議論する授業です。自身も授業を受けたことがあるというTAのサポートが的確で面白かったです」

新しい物質をデザインしてみる

――宮島先生の授業も載っていますね。

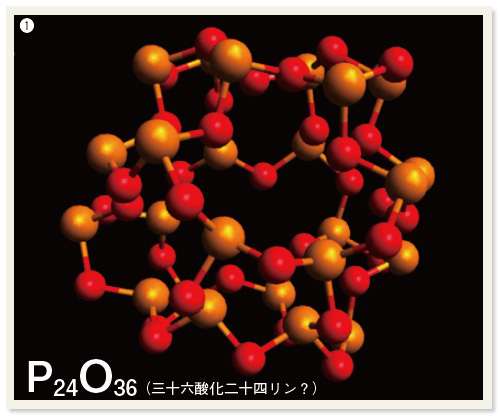

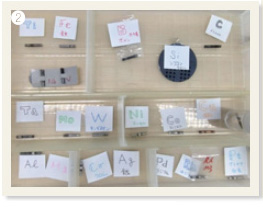

「私は物理化学、特に原子や分子が集まるクラスターが専門で、水素などのガスを当てるとクラスターにどのように付いたり離れたりするかを真空中で計測してナノサイズの物質の性質を調べています。授業では、好きな元素の原子を好きな数だけ用いて3次元シミュレーションを行うソフトウェアを使い、分子の形を組み立ててもらっています。気になる元素の性質やその元素が入った物質を調べた上で、実在できるか否かは気にせず新物質をデザインしてみる。この元素がこんな形で入っていたらこういう機能があると予測しながら、物質の本質に迫る物理化学の世界を知ってもらおうというわけです」

「学生のアンケートを見ると、第一希望ではない授業だったがおもしろかった、という声が少なからずあります。他の授業だと進学選択の点数を気にしてピリピリする部分もあるでしょうが、この授業では点数評価がなく、判定は合否のみ。のびのびと学問に触れるなかで今後につながる何かと出会えるよう願っています」