第3回

第3回

岩手県大槌町にある大気海洋研究所国際沿岸海洋研究センターを舞台に、大気海洋研究所と社会科学研究所がタッグを組む地域連携プロジェクトがスタートしました。海をベースに三陸各地の地域アイデンティティを再構築し、地域に希望を育む人材を育成するという文理融合型の試みです。本学の皆様が羨むような取り組みの様子をお伝えします。

三陸の海が見える中学校で対話型授業を行いました

~鶏肉は何の肉かは、ホントに分からない

准教授

三陸の海の多様性を知り、自分たちの暮らす地域の特性も学びながら地元への愛着や誇りを考えていくための本事業メインプログラムのひとつ「実習・対話型授業」を、6月25日に釜石市立唐丹中学校で行いました(全校生徒32名・担任の先生方、センター教員・研究員6名、社会科学研究所・玄田有史教授、県振興局1名参加)。

まず午前は、理科室で峰岸助教が中心になって、三陸に戻ってきたサケの鱗の顕微鏡観察を行いました。生徒らは、鱗に刻まれた年輪から年齢がわかることや、年齢を逆算して生まれ年を調べると、震災(2011)年に海に降りたサケの数が少なかったことを知り、サケ自身が捉えた記録から震災の影響を感じとってくれました。実習後の感想は、「大半が3~5年で帰ってきていたが、8年かかっていたのもいたし、2年で帰ってきているのもいて驚いた」、「ほかの生物はどこで年齢が分かるのだろう」といったものでした。身近なサケから新たな発見、気づきを得てくれました。

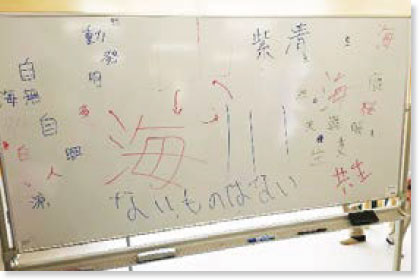

午後には海に関する絵本(唐丹周辺に伝わる昔ばなし「しおふきうす」、事業の趣旨にあわせ「スイミー」)の紹介を北川が行ったあと、玄田教授による対話型授業を行いました。人口減少が問題となっている地域に重要なのは、自ら活動する(希望)活動人口であることを説明したあと、自分たちの町の良いところを発見してもらうことを目的に、「唐丹の良いところ・好きなところ」を漢字一文字で生徒と先生にボードに書いてもらい、その字に込めた思いについてみんなで話し合い、感想を述べあいました。自由質問コーナーでは、研究や普段の活動・生活について質問がなされ、スタッフ全員で丁寧に回答しました。最近メディアで、3 割の東大生が分からなかったと話題になった「鶏肉は何の肉ですか」という質問も出ました。われわれは一瞬顔を見合わせたのですが、研究員が「ニワトリがどんな生き物なのかは、本当に難しい問題なんだよ。だから、もともとどういう種の鳥だったかを研究されているんだよ」と回答。実は奥の深い問題を提起してくれていました。

終了後、生徒らから「希望を持ち続けたい、将来について考えるきっかけになった」「海にはいろんな謎がある、唐丹にも普段考えない良いところがあることを知った。地元の言い伝えに第3回ついて両親・祖父母に聞いたり、自分でも調べたりしたい」「ほかの人の質問からたくさん学べるし、自分の質問でももっと調べたり、考えたりしてみたい。『少しでも気になったことがあったら質問しよう』という言葉に勇気が出た」といった感想が寄せられました。唐丹中学校では、日ごろから海や生物に関心を持っている生徒が多く、授業の意図と中身がよく理解されており、一日を通して笑いの絶えない充実した時間を共有することができました。私たち実施者にとっても、生徒との対話を通じて、今後の研究に関する活動や発信のあり方について、多くの気づきを得ました。