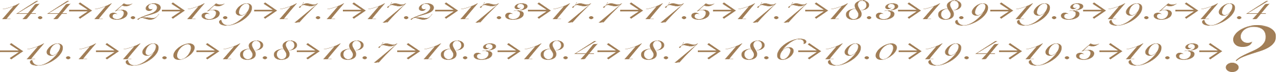

東大に初めて女子が入学したのは1946年のこと。19人というごく限られた人数での出発でした。以後、学 部学生の女子比率は少しずつ上がってきましたが、20%の壁はなかなか越えられずにいます。2006年に発足した男女共同参画室を中心に大学は様々な取組みを進めてきましたが、一方、学生の側にも同じ問題意識をもとに活動する心強い皆さんがいることをご存じでしょうか。ここでは、中でも注目すべき取組みを見せているお三方をお招きして女子2割の壁をテーマに実施した座談会の模様を、ダイジェストでお届けします。ファシリテーターを務めてくれたのは、男女共同参画室進学促進部会長の高橋美保先生です。

高橋 男女共同参画室では、2007年から夏に女子高生向けの説明会を開催していますが、最近は秋にも開催しています。新しく女子高校生向けのメッセージ・ポスター※1も作成して800校に配りました。「キミの東大」※2の女子版にあたる情報ページ※3も始めました。大学としていろいろ試みてきましたが、残念ながら比率が変わる兆しは見えません。学生の側ではどんなことをやっているのか、皆さんの活動を教えてください。

- ※1 「東大の女子率が低いうちはこの国はいつまでたっても変わらない」「運命が身近にあるとは限らない」「何かを変えたかったら真ん中に行かなくちゃ」「“卓越”とは磨き上げたあなたの“普通”」というポスターシリーズは、本学キャッチコピー選定の際にも尽力してくれた豊田丈典さんと藤本大生さんによるもの。モデルを務めたのは、豊田さんの後輩にあたる少林寺拳法部の皆さんです。「母校訪問した時に見ました。洗練されていてかっこいいです」(武さん)、「初めて見ました。重たくなくてお洒落な感じ」(徳永さん)、「あまり女子女子してないから男子にも届きそうですね」(山田さん)。

- ※2 高大接続研究開発センターによる「高校生・受験生が東京大学をもっと知るためのサイト」。2018年10月からカジュアルに幅広く東大情報を紹介しています。https://kimino.ct.u-tokyo.ac.jp

-

入学式祝辞を機に女子2割特集を企画

徳永 biscUiTというサークルで年2回刊のフリーペーパー※4を編集しています。東大のマイノリティである女子の居場所になりたい、女友達と話しているような雑誌を作ろう、という趣旨で2011年から活動してきました。今春、入学式の上野千鶴子先生の祝辞で女子2割の壁への関心が高まっていたので、女子学生の立場からこの問題を考えたいと思って9月の号で特集を組みました。周りに議論の輪を広げることができたようでよかったです。

高橋 この座談会もその一つですね。徳永さんがbiscUiTに入ったのはどうして?

徳永 私自身、東大内で女友達を増やすのは難しいなと感じていました。クラスの女子は28人中5人でしたから、何もしなければ4人しか女友達ができないんですよ。1年の秋にbiscUiTを知り、ここなら、と思いました。

山田 僕は東大女子キャン※5の代表をやっています。東大の男女比率を改善するため、東大女子の魅力発信をテーマに、女子高生向けオリエンテーションツアー、SNS発信、イベントなどを行うサークルです。一昨年には、47都道府県出身の東大女子インタビューを実施。今年の駒場祭では、卒業生を6人呼んで「東大女子に聞く!大学選択」をテーマに講演会・座談会を行いました。高校生はもちろん、その親御さんの参加も多かったですね。高校生が東大に行きたいと言っても保護者や高校の先生に止められると難しいですから、周りの大人の考えが変わらないと東大女子の増加にはつながらないと思います。ちなみに女子キャンメンバーの男女比は4:6ぐらいです。

高橋 biscUiTには男子は入れない?

徳永 はい。「東大女子が贈るフリーペーパー」なんです。2号前までは「東大女子のためのフリーペーパー」でしたが、男子にも女子のことを知ってほしいと考えて変えました。男子にも面白い媒体だけど「東大女子のための」だと手に取りにくいという意見が読者アンケートに寄せられていたんです。

山田 男子にも目を向けるのはいいですね。たとえば女子2割の問題に女子だけが取り組むのは得策じゃないし、男子も当事者意識を持つべきです。

高橋 女子キャンに入ったのはどうして?

山田 僕の家では父と母が別の姓でした。自分には自然でしたが、大きくなって世間ではそうではないと気づき、結婚して夫の姓にする人が9割以上いることに格差の芽が潜んでいる、と思いながら東大に来て、女子キャンを知りました。夫婦別姓と女子2割は別の問題ですが、背景は似ていると思います。女子には学歴などいらないという通念が残る男性優位の社会であることです。そこが変われば夫婦別性のハードルも下がるし、制度的にも現実的にも男女の偏りがなくなったほうが日本経済の復活にもつながるはずです。

武 私は、男女共同参画室の学生ライターや東大新聞の記者として活動していて、「キミの東大」とも少し関わっています。女子2割の問題に関心があり、何とかしたいと思ってきました。都心の高校の出身ですが、東大に来たときにショックを受けました。私は初日から周りに高校時代の友達がいて、たとえば健康診断に連れ立って行く人もいましたが、地方から来た人はそうではなく、一人。その状況を見て、私のほうが異常かもしれない、と気づいたんです。もう一つは女子の少なさ。教室に女子は私だけということがよくあり、海外に進学した友達と話しても、東大は何かおかしいぞと感じました。両者が重なって、地方出身の女子に注目した感じです。私が東大に入るためにやらないといけなかったことと、地方で育った人やあまり教育熱心じゃない家庭で育った人がやらないといけないことは、違うと思いました。ただ、私は東大に来てほしいというよりは、私の大学に来てほしい。自分が好きな大学だから来てほしい。東大がNo.1だから来てほしいわけではないんです。

「一番」のブランドが壁になる?

高橋 東大は一番だから入ろうという打ち出し方は地方女子の受験に影響するでしょうか。

徳永 私は福岡出身ですが、福岡だと京大志望のほうがずっと多いですね。距離の遠さのほか、東大は一番というブランドが壁になっていると思います。私は一大学として見ていましたが、多くの女子は端から東大が視野に入っていない。自分が目指すような大学ではないという感覚がありました。

高橋 どうして一大学と思えたのかしら。

徳永 高校受験のとき、仲がよかった塾の先生に、このままがんばれば東大にも行けると言われて、そうかと思ったんです。それで東大が視野に入ったんですね。東大に進んだ先輩が一人いて、同じ環境ですごした人が行けるなら自分も行けるかも、と思いました。身近に東大に行く人がいるのは大きいですよね。東京出身の人に東大を選んだ理由を聞いたら、周りの友達が目指していたから、と答える人が多かった。彼らにとっての東大は福岡の人にとっての九大でした。それと近い感覚を地方に拡げられたら、と思います。

高橋 でも徳永さんは東大に来たのよね。

徳永 将来東京で働きたくて、九州より東京の大学のほうがいいかと思ったんです。あと、できるだけ上の大学に、とも思っていました。

高橋 一番だから目指した面もあった、と。

徳永 地方のほうが、一番という価値しか知らない人が多い気がします。東京には、たとえば駒場祭に行ったことがある人もけっこういて、一番以外の東大の魅力も知っている。地方だと、東大は一番というイメージしかなくて、自分には無理と思ってしまう。

山田 僕も地方出身ですが、地方女子が東大を目指さない背景には、身近に東大女子がいないことがあります。テレビを通した東大生像じゃなく飾らない普段の姿を知れば目指す気になると思うので、女子キャンは東大女子の身近な姿の発信に重点を置いています。

武 東大を目指すことは東京でも言いにくい面がありますよ。でも先輩に東大生がいるとか、先生が後押ししてくれると、目指そうと思える。ハードルを下げるには周りのサポートが必要で、母校訪問※6は有効です。ただ、その学校出身の東大生が一人しかいないと、神格化されることもありそう。あの人は別と思われて身近に感じられず、逆効果になったり……。

- ※6 在学女子学生が夏休み等に母校を訪問し、東京大学に入学して良かったことや現在取り組んでいることなどを母校の後輩に伝える活動。武さん・徳永さんも参加したことがあるそうです。

憧れの対象の多様性を広く伝えたい

高橋 「一番」以外の東大の魅力は何だと思いますか?

武 一学生として推したいのは、人ですね。尊敬できる人、刺激をもたらす人の割合が、東大は高いと思います。ちなみに私は、東大の大学案内に載っていた、高校までに学習しておいてほしいことを書いた文章※7を読み、その素晴らしさに惚れて受験したんです。

徳永 地方女子の親としてキャリアの点を考えると、東大が一番じゃない場合が多いと思います。地元の国立大学のほうが安心だったりしますよね。東大でしか描けないキャリアの存在とか、そうした職場で活躍する先輩の姿が伝わると東大志望者が増えるかな、と。

高橋 高校生にはまぶしすぎないかしら?

徳永 輝く先輩に憧れて近づきたいという気持ちはやはり必要だと思うんです。

武 たとえばですが、ドルフィンスイマーになった先輩や、離島で事業を立ち上げた先輩などもいますよね。東大に行くことで様々な道が拓けるはずですから、実はこんなところでもあんなところでも卒業生が活躍している、と伝えることが価値を高めるのでは?

高橋 憧れの対象の多様性ですね。キャリアの幅広さを伝えられるといいかもしれません。

武 授業の幅広さも魅力です。1年生から作曲や能や演劇まで学べる授業が提供されていることはもっと伝えるべきだと思います。

徳永 私は、女子2割の何が問題なのかを、社会的意義からではなく学生の側から伝えたいです。女子比率向上のための施策についてアンケートで聞くと、女子寮の建設が一番求められていました※8。単純に寮が充実していれば地方の子も安心して東京に来ると思います。アンケートでは、なぜ2割じゃだめなのかという意見も見られました※9。平等に行われている入試の結果が2割なのだから別に問題はないという意見です。これはすごく怖いと思います。その結果に至った背景、受験までにある何枚もの壁が意識されてほしいです。

- ※8 女子比率向上のための施策について現役東大生に訊ねたbiscUiTvol.18のアンケートでは、「東大の女子寮を建設する」に80.0%の人が賛成、6.1%の人が反対でした。「女子学生への家賃3万円補助(住まい支援)」には48.6%の人が賛成し23.1%の人が反対。「入試の合格者に女子枠を設ける」には10.3%の人が賛成し77.8%が反対しました。

- ※9 「正直女子が少ないことの何が問題かわからない」「別に東大女子を無理に増やす必要も無いように感じられます」など、男女比の偏りを問題視すること自体に疑問を抱く趣旨の意見が12件ありました(biscUiT vol.18のp8より抜粋)。

壁の枚数の男女差に男が気づくべき

山田 完全に同意です。突破すべき壁の枚数が男女で違うことに、女子は何枚もの壁を突破して東大に来ていることに、男子学生は気づくべきです。まずは東大内で問題意識を掘り起こし、それを社会全体に広げていけるといいのですが。

武 東大に地方出身や女子の学生を増やす策としては、学生が学外の友達や後輩などに、東大のいいところ、面白いところを話して伝えることも大切だと思います。東大生が東大の魅力を体現するということです。

高橋 教育でその力を高めたいですね。東大がそうすれば、高校や中学にも波及するかも。

武 せっかく身近に東大生がいたとしても、その人が最悪な性格だったら……悪影響は必至ですからね。

高橋 各々の立場で違う特徴を発揮しながら、同じベクトルを持って活動していることがわかって、私は何だかうれしいです。今日の出会いが壁を崩す端緒になるといいですね。

(駒場祭明けの11月25日、教養学部アドミニストレーション棟1階会議室にて)