第5回

第5回

岩手県大槌町にある大気海洋研究所国際沿岸海洋研究センターを舞台に、大気海洋研究所と社会科学研究所がタッグを組む地域連携プロジェクトがスタートしました。海をベースに三陸各地の地域アイデンティティを再構築し、地域に希望を育む人材を育成するという文理融合型の試みです。本学の皆様が羨むような取り組みの様子をお伝えします。

僕たちは『海と希望』という名の列車に乗るはずだった

准教授

「海と希望の学校 in 三陸」の今年度の目玉イベントのひとつが、来年2月16日に開催する予定であった「海と希望の学校 on 三鉄」(以下三鉄イベント)でした。これは、三陸鉄道(三鉄)の列車に乗って、車窓から景色を眺め、旬の海の幸を味わいながら、三陸の海を勉強するという企画で、ラグビーワールドカップ2019™日本大会の会場となった釜石市・鵜住居を発着、震災で大きな津波被害を受けた宮古市・田老を折り返しとする行程でした。

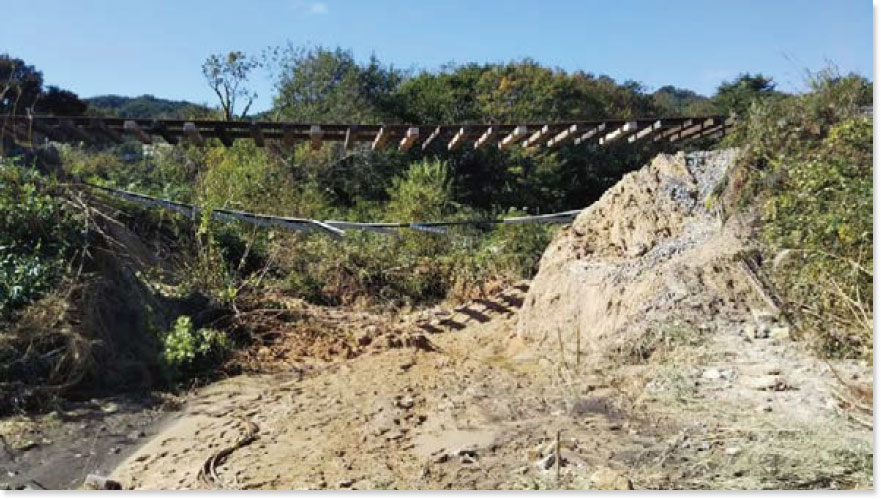

ご存知の通り10月の台風19号は、各地に大きな被害をもたらしました。三陸沿岸もその一つで、釜石市ではワールドカップのカナダ対ナミビア戦が中止となりました。沿岸を走る三鉄はとくに大きな被害を受けました※(図1)。今年3月に開通したばかりの三鉄リアス線(釜石~宮古)への被害は、線路77カ所(線路の路盤流出、土砂流入、のり面崩壊等)、電力信号通信設備16カ所(ケーブル管路流出、信号器具箱浸水等)に及び、復旧の目途が立たない状況となってしまいました(10月16日時点。以下で現状を確認できます。https://www.sanrikutetsudou.com/?p=13530)。そのため、この三鉄イベントも主にリアス線で行うため、やむを得ず延期せざるをえなくなりました。

釜石市内では定期的に危機対応研究センター※主催の「危機対応学トーク・イベント」が開催されています。11月16日は、「線路は続くよ:三陸鉄道の危機対応とこれから」というテーマだったのですが、三鉄が台風の被害を受けたということで「三鉄応援イベント」としても行われました(図2)。はじめに、メインゲストの三陸鉄道(株)・中村一郎社長にはリアス線の現状について報告をしていただきました。次に筆者が「海と希望の学校 in 三陸」で行っている活動内容や延期となった三鉄イベントの説明を行いました(図3)。その後のトークでは、参加者から三鉄は単線の気動車でのろのろ運転、時間はかかるけど「待つ」ことで得られる何かがある、といった意見がだされるなど、大いに盛り上がりました。

幸いなことにリアス線は11月28日より一部区間(津軽石―宮古間(9.2km))で運行が再開されました。また、新年度には全線で再開できる見込みのようで、三鉄イベントも開催できそうです。三鉄から「待つ」ことで得られる新しい鉄道のあり方のようなものをぜひ発信していただけたらと思いますし、我々も三鉄イベントを通してそのお手伝いができるよう、開催にむけて準備したいと思っております。

※Yahooネット募金「令和元年台風19号による三陸鉄道被災への支援募金」(https://donation.yahoo.co.jp/detail/5242001/)など、義援金窓口が設けられています。

※東日本大震災による津波の記憶継承と将来の危機対応を研究するために社会科学研究所と釜石市が開設した協働拠点。