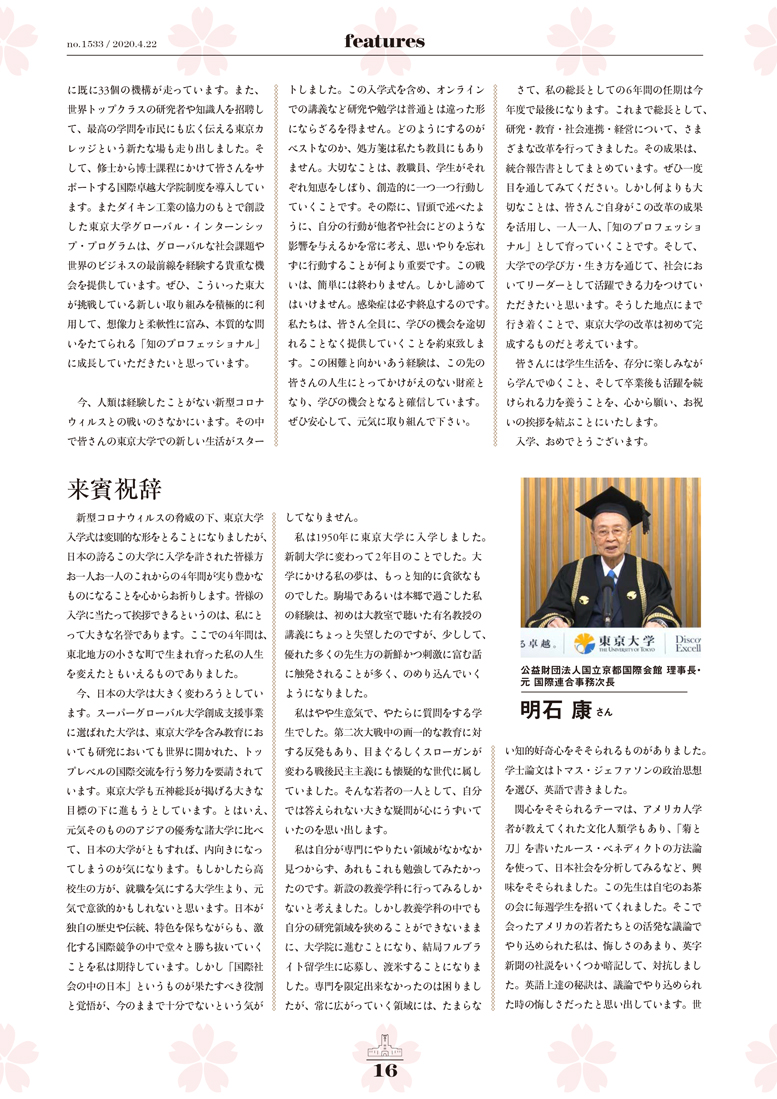

新役員等の略歴と就任の挨拶

新理事・副学長、新副学長の略歴および就任の挨拶を以下のとおり掲載します。

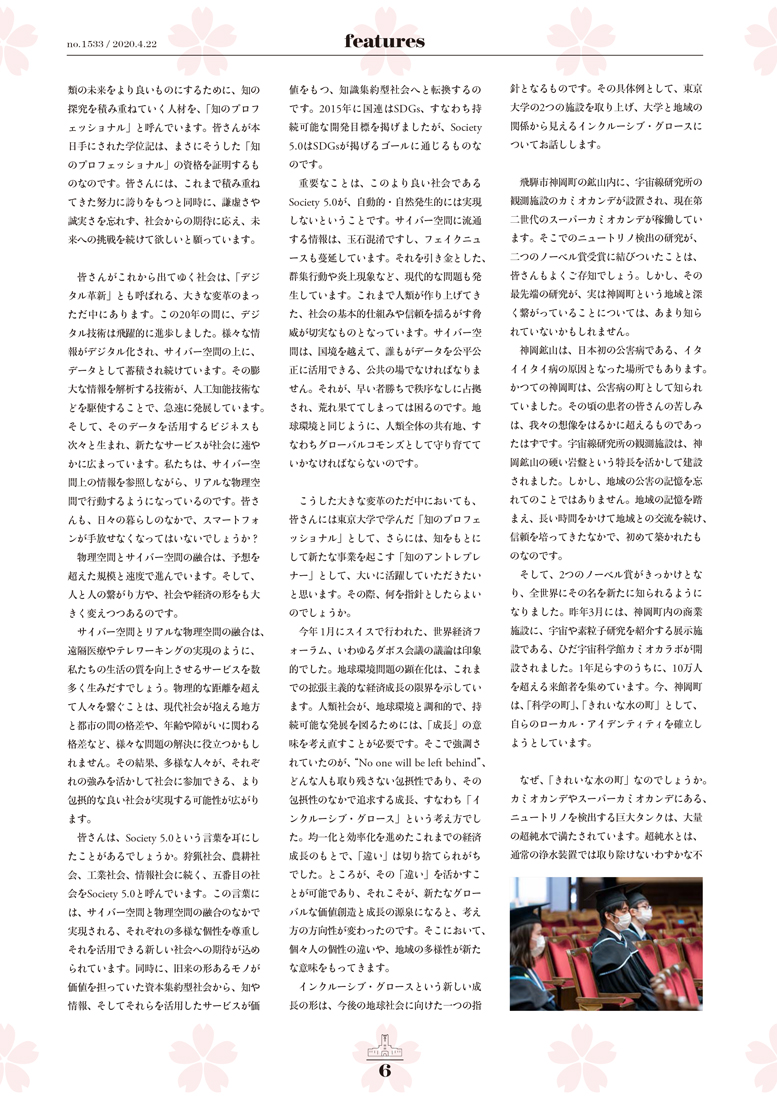

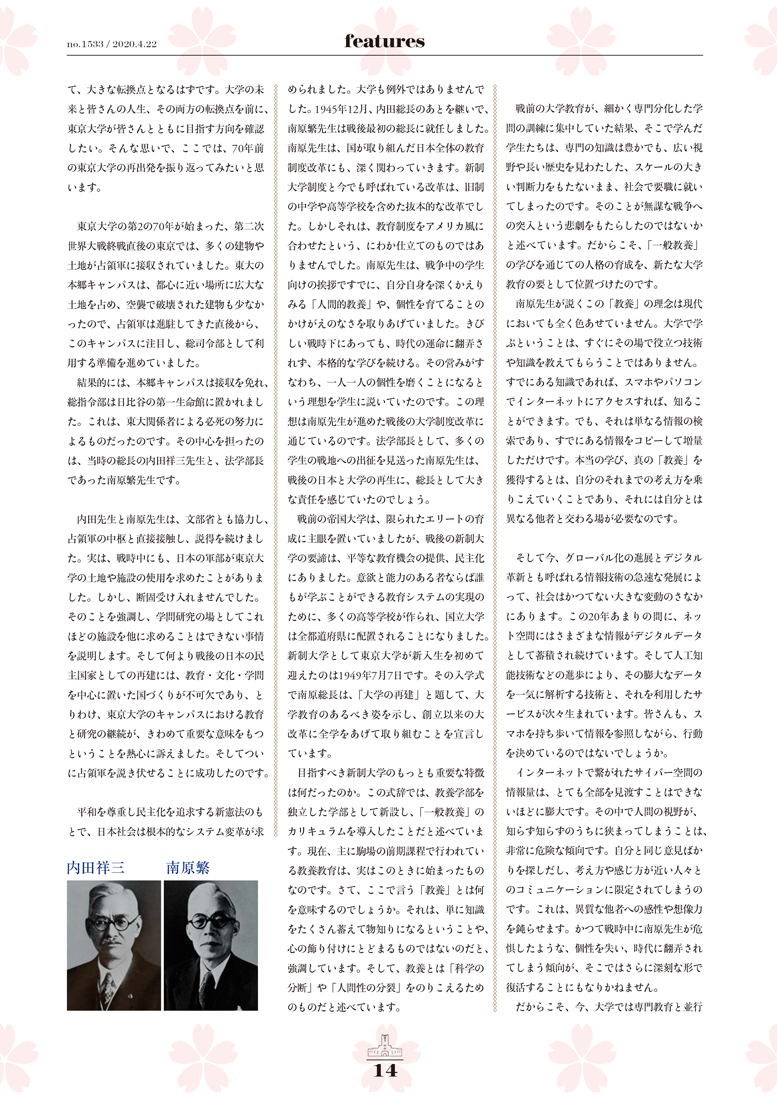

東京大学の未来に向けて

この度、理事・副学長を拝命いたしました。教育、学生支援、施設、情報システム等を担当いたします。新型コロナウイルス感染拡大の最中の着任となりました。感染拡大により、人類は三つの危機に直面しています。生命の危機、経済の危機、そして未来の危機です。未来を担うのは若者です。学生に責任を負う大学において、私が担当する任務の重要性を再認識し、着任日を迎えました。

人類の長い歴史の中、我々は大きな変化のときを迎えています。人類の活動が拡大する中、地球の有限性が顕在化し、それに伴う持続可能な社会の構築が国際的な共通課題になっています。また、東アジアを中心に少子高齢化が進行、我が国はいち早くその課題に直面しています。加えて、ポストコロナの時代には、今までとは異なる様々な制約を受け入れていかねばならないと考えます。今こそ、本学の出番です。本学はあらゆる分野の知のエキスパートが所属する、世界でも有数の大学です。本学の知を結集し、世界にビジョンを発信し、イノベーションを創出していきましょう。

三月までの三年間、工学系研究科長・工学部長をつとめ、様々な課題に取り組んで参りました。これらの取り組みの中から、答えは現場にあること、構成員が所属や属性を越えて縦横無尽に協調・連携することが重要であることを学びました。

この経験をいかし、東京大学の未来に向けて、One Team “UTokyo”の一員として全力で取り組む所存です。何卒、よろしくお願い申し上げます。

- 1983年3月

- 本学工学部化学工学科卒業

- 1985年3月

- 本学工学系研究科化学工学専攻修士課程修了

- 1988年3月

- 本学工学系研究科化学工学専攻博士課程修了、工学博士

- 1988年4月

- 九州大学工学部助手

- 1991年3月

- 本学工学部助手

- 1993年6月

- 米国カリフォルニア工科大学客員研究員

- 1994年8月

- 本学工学部講師

- 1997年10月

- 本学工学系研究科助教授

- 2006年4月

- 本学工学系研究科教授

- 2012年4月

- 本学「プラチナ社会」総括寄付講座教授、本学総長補佐

- 2014年4月

- 本学教育研究評議員、工学系研究科副研究科長

- 2017年4月

- 本学工学系研究科研究科長・工学部長

- 専門分野:

- 化学工学、ナノ材料化学、プラチナ社会

- 研究内容:

- 1) Koki Muraoka, Yuki Sada, Daiki Miyazaki, Watcharop Chaikittisilp, and Tatsuya Okubo, “Linking Synthesis and Structure Descriptors from a Large Collection of Synthetic Records of Zeolite Materials.” Nature communications 10 (2019) :4459. 2) Keiji Itabashi, Yoshihiro Kamimura, Kenta Iyoki, Atsushi Shimojima, and Tatsuya Okubo, “A Working Hypothesis for Broadening Framework Types of Zeolites in Seed-Assisted Synthesis without Organic Structure-Directing Agent.” Journal of the American Chemical Society 134 (2012): 11542-49.

- 趣味:

- 酒と旅

公共セクターの新しい支え方のモデルづくり

このたび、経営企画と企画調整担当の副学長を拝命しました。これまで総長特任補佐として、東京大学ビジョン2020、指定国立大学構想調書、未来社会協創推進本部(FSI)の設立等に携わらせていただきましたが、これら一連の改革への取組により、東京大学のマネジメントは「運営」から「経営」へとその性格を大きく変化させました。また、この新しい経営体制の下、本学は、従来の活動の枠を超え、より良い未来社会に向けた社会変革を駆動することを志して活動してきました。社会と向き合うこの新たな大学像は、各界から大きな共感を得つつあると感じています。

次のステージにおいては、公共的役割を従来よりも幅広く、かつ、大規模に担える大学の経営モデルを確立することが重要な課題です。これには、多様なステークホルダーによって活動基盤が支えられる仕組み、学問の時間軸の多様性等を考慮しつつ中長期的な視野を持って先行投資を行う仕組み、先進的なビジョンを社会と協創していく仕組み等を構築することが必要となります。こうした経営モデルは、知識集約型社会へと移行する中での公共財の新しい支え方を示すものであり、大学のみならず、公共サービスを担う多様な経営体の今後のあり方にも影響を与えるものと考えられます。

微力ではありますが、UTokyo 3.0時代に入った東京大学を支える持続可能な仕組みづくりに少しでも貢献できればと思います。皆様のご指導をよろしくお願い致します。

- 平成元年3月

- 本学経済学部卒業

- 平成9年5月

- ブランダイス大学国際経済・金融学大学院修士課程修了

- 平成15年11月

- 本学より博士号(工学)学位取得

- 平成20年8月

- 本学政策ビジョン研究センター教授

- 平成25年7月

- 本学工学系研究科教授

- 平成26年4月

- 本学政策ビジョン研究センター長兼務

- 平成27年4月

- 本学総長特任補佐

- 専門分野:

- 技術経営、計量書誌学

- 研究内容:

- 1) Asatani, K., Takeda, H., Yamano, H., and, Sakata, I. “Scientific Attention to Sustainability and SDGs: Meta-Analysis of Academic Papers.” Energies 13, no.4 (2020): 1-21. 2) Kose, T. and Sakata, I. “Identifying Technology Convergence in the Field of Robotics Research.” Technological Forecasting and Social Change 146 (2019): 751-766.

- 趣味:

- 古代史、旅行

東京大学のデジタル変革

キャンパスデジタル化担当の副学長を拝命しました工学系研究科の相田でございます。どうぞよろしくお願いします。

最近、DX(Digital Transformation:デジタル変革)という言葉がよく聞かれるようになりました。以前からペーパーレス化という言葉はよく使われましたが、それは紙の書類を電子化するだけで、仕事のやり方はそのままであることが多かったのに対して、DXは、「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること」とされています。

東京大学に上記の定義をそのまま当てはめるのは適当ではありませんが、現在の東京大学の情報システムの中には、法人化に際して法令に対応するため急造したと思われるものや、他から移植したため大学における仕事のやり方に合っていないと思われるものが見受けられます。当面は、新型コロナウイルス対策としてのオンライン授業の推進に最優先で取り組むことになると思いますが、短期的には、授業を実施される教員および授業を受ける学生にとってのハードルを下げることが最重要である一方で、中長期的に、東京大学における教育内容の改善や、国内外から見た東京大学のビジビリティの向上につながることを目指して頑張りたいと思います。ご協力の程よろしくお願いします。

- 昭和55年3月

- 本学工学部電気工学科卒業

- 昭和60年3月

- 本学工学系研究科博士課程修了、工学博士

- 昭和60年4月

- 本学工学部助手

- 昭和61年4月

- 本学工学部講師

- 昭和63年2月

- 米国スタンフォード研究所International Fellow(~平成2年2月)

- 平成2年4月

- 本学工学部助教授

- 平成11年3月

- 本学工学系研究科教授

- 平成25年4月

- 本学総長補佐

- 平成27年4月

- 本学総長特任補佐

- 平成28年10月

- 本学高大接続研究開発センター長

- 平成29年4月

- 本学工学系研究科副研究科長

- 専門分野:

- 情報通信ネットワーク、並列・分散コンピューティング

- 研究内容:

- 相田仁,酒井善則「NGN接続料における優先パケット課金のモデル化」『電子情報通信学会和文論文誌B』採録決定 (2020)

- 趣味:

- 日曜大工、数独などのパズル

より良い大学のオンライン教育を目指して

このたびオンライン教育担当の副学長を拝命いたしました。新型コロナウィルスの感染拡大の影響で、東京大学全体での主な教育手段がオンライン教育に急変してしまいました。教育機能は大学の要であり、どのような形であれ高等教育を遂行し、社会に貢献する貴重な人材を育て上げねばなりません。これをオンライン教育という手段で円滑に進め、学生の皆さんの学びの質を高めていくことが使命です。さらに、オンライン教育の経験を踏まえて、今後の理想的な教育システムとなるよう教育改革を推し進め、オンライン教育をその中に位置づけていかねばなりません。

これまで私は、住環境評価や都市や不動産政策の効果分析を行ってきました。その研究に基づく知見を活かして、実際の都市計画や不動産制度に関わる社会制度改革のお手伝いもしてきました。教育の仕組みの改革も、社会制度の改革と似ています。既存の制度にはその役割があり、それによる利点も多々あります。制度改革はそれにメスを入れる行為であり、当然に社会への負担も高まります。ただ、世の中の進化や環境の変化に取り残されることで、より大きな負担を社会に強いてしまうことを未然に防がねばなりません。教育の仕組みも同じです。今回の大きな試練をむしろ奇貨として、大学の教育の高度化につなげていきたいと考えております。少しでも東京大学の教育改革に貢献できれば幸いです。

- 昭和57年3月

- 本学工学部都市工学科卒業

- 昭和59年3月

- 本学工学系研究科修士課程修了

- 昭和62年5月

- ペンシルヴァニア大学地域科学専攻博士課程修了(Ph.D.)

- 昭和62年5月

- 本学工学部助手

- 平成2年10月

- 本学工学部講師

- 平成4年10月

- 本学工学部助教授

- 平成7年1月

- ENPC (Ecole Nationale des Ponts et Chaussées)客員研究員

- 平成7年4月

- 本学工学系研究科助教授

- 平成13年4月

- 本学空間情報科学研究センター教授

- 平成22年4月

- 本学空間情報科学研究センターセンター長

- 平成24年8月

- 本学工学系研究科教授

- 平成29年4月

- 本学工学系研究科副研究科長

- 専門分野:

- 都市計画学、不動産学、空間情報科学

- 研究内容:

- 1) Usui, H., Asami, Y. (2020) “Size Distribution of Building Lots and Density of Buildings and Road Networks: Theoretical Derivation Based on Gibrat's Law and Empirical Study of Downtown Districts in Tokyo” International Regional Science Review, 43(3), 229-253. 2) Suzuki, M., Asami, Y. (2019) “Shrinking metropolitan area: Costly homeownership and slow spatial shrinkage” Urban Studies , 56(6), 1113-1128

- 趣味:

- パズル、テニス

東京大学をさらにビジブルに

このたび広報および入試改革担当の副学長、広報戦略本部長を拝命致しました。本部の広報は、広報戦略2020(2017年策定)に従って、大学の顔とも言うべきHPのリニューアル、シリーズとなった研究者とその研究を伝える記事、英文プレスリリースの充実、等々、着実に進化しています。しかし現状に満足することなく、世界の東京大学として、その活動のビジビリティを向上させ、学生、研究者、マスコミ、一般の方に対してさらに魅力ある情報発信が出来る様に微力ながら務めさせて頂きたいと思っております。

同様に、学部入試は大学が受験生、教育関係者、そして社会へ発する重要なメッセージの一つです。学部学生の多様性を促進するために実施している推薦入試は、開始以来今年で5年目を迎え、多様なバックグラウンドを持ったすばらしい学生を獲得できつつあります。しかし現在、入学者が募集人員(100人程度)に満たない状況が続いているのも事実です。今年3月に推薦入試において各学校長が本学に推薦できる人数を倍に増加するという新しい方針が公表されました。今年度はこのような方針の下、より多くの推薦生の獲得を目指す年となります。それには、高等学校や受験生に、本学が推薦入試で求める学生像を理解してもらうとともに、東京大学の教育・研究活動をよりビジブルにしていく必要があります。新型コロナウィルス感染の影響が心配ですが、皆様のお力を借りて広報活動に努めて参りたいと存じます。

- 昭和57年3月

- 本学理学部卒業

- 昭和60年2月

- 本学理学系研究科博士課程途中退学

- 昭和60年3月

- 本学理学系研究科助手

- 昭和62年5月

- 博士(理学)学位取得

- 平成2年4月

- 理化学研究所研究員

- 平成5年10月

- 名古屋大学理学部助教授

- 平成11年3月

- 国立遺伝学研究所教授

- 平成12年4月

- 本学理学系研究科教授

- 平成19年4月

- 本学理学系研究科長・理学部長

- 専門分野:

- 発生遺伝学、ゲノム科学

- 研究内容:

- 1) Kazuki Horikawa他4名 “Noise-resistant and synchronized oscillation of the segmentation clock.” Nature 2006 Jun 8;441(7094):719-23. 2) Yusuke Inoue 他9名 “Complete fusion of a transposon and herpesvirus created the Teratorn mobile element in medaka fish.” Nature Communications 2017 Sep 15;8(1):551.

- 趣味:

- スポーツ(テニスなど)、トレッキング