第7回

第7回

三陸を舞台に、岩手県大槌町にある大気海洋研究所国際沿岸海洋研究センターと、社会科学研究所とがタッグを組んで行う地域連携プロジェクト――海をベースに三陸各地の地域アイデンティティを再構築し、地域に希望を育む人材を育成するという文理融合型の取り組み――です。3年目を迎えたわれわれの活動や地域の取り組みなどを紹介します。

吉里吉里の塩蔵ワカメ

准教授

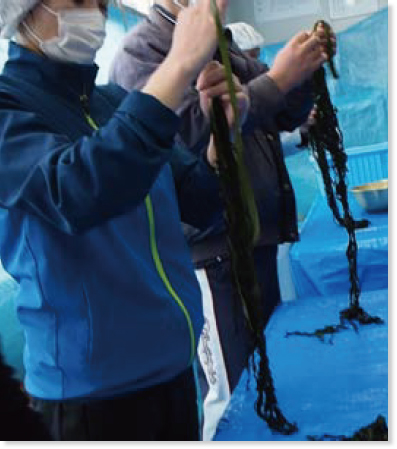

ワカメ刈り取り作業と塩もみ作業。収穫したワカメの加工は、大きな洗濯機のような機械「しおまる」(石村工業(株))を用いて行う。塩ゆでの様子はFacebook「海と希望の学校 in 三陸」で

「お前はどこのワカメじゃ」

と尋ねられたら、「三陸産」と答えると7割の確率で当たります。鳴門も有名ですが、実は岩手県が収穫量日本一(平成28年)で、2位の宮城県とあわせて70%のシェアを誇ります。岩手の沿岸部ではほぼ全域でワカメ養殖が行われています。

日本人には大変なじみのあるワカメ。インスタント味噌汁にはたいてい入っていますし、灰干し、カットワカメ、ワカメスープ、ふりかけ、茎ワカメ、めかぶなど加工品はさまざま。調理法も多岐にわたります。しかし、収穫されたワカメがどのようにして加工品に仕上がるかについてはご存知の方はあまり多くないのではないでしょうか。今回は塩蔵ワカメができるまでと地元中学校の取り組みについて紹介したいと思います。

大槌町・吉里吉里は岩手県でも特にワカメ養殖が盛んな地区です。小中一貫教育校・吉里吉里学園では、生徒・児童は毎年、総合的な学習の一環としてふるさとの産業や文化について学んでいます。中学部(金野節校長)では、地元の新おおつち漁業協同組合の協力のもとワカメに関する授業と体験学習に取り組んでおり、修学旅行を利用して東京で販売も行っています。

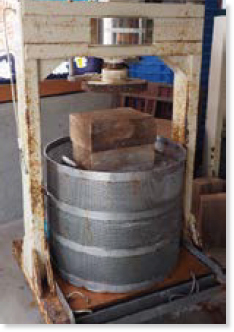

芯抜きと脱水(20トンの圧力を断続的にかけます)。ドリンク缶1本分の脱水量の違いが価格に影響するそうです

毎年2~3月にワカメの刈り取りから袋詰めの作業を行っています(今年はコロナウイルスの感染拡大の影響を受けて、教職員・父兄による作業となりました)。刈り取られたワカメは港ですぐに塩ゆでにします。褐色の葉や茎が鮮やかな緑色に変化します。冷却後、メッシュ袋に詰め、大型洗濯機のような機械に入れて食塩水中で塩もみします(図1)。次に葉から茎などをはずします。私も体験させていただきましたが、これが大変。1本1本手作業で、根気よく丁寧に芯を抜かなければいけません。芯抜きが終わると、機械で圧力をかけて脱水します(図2)。脱水後、固まったワカメをほぐして小分けにして袋に詰め、シーリングして出来上がりです(図3)。

いかがですか。普段なにげなく食しているワカメですが、製品になるまでかなりの手間のかかることがおわかりいただけるかと思います。この一連の作業を生徒自らが体験することで、漁業者の苦労や創意工夫、食べ物に対する有難さといった気づきが生まれ、自分たちが生まれ育った吉里吉里への愛着、誇りに繋がっていくのだと思います。父兄・教職員・漁協が一体となってバックアップして行うこの活動が、地方創生の一つの解にもなることを期待しています。

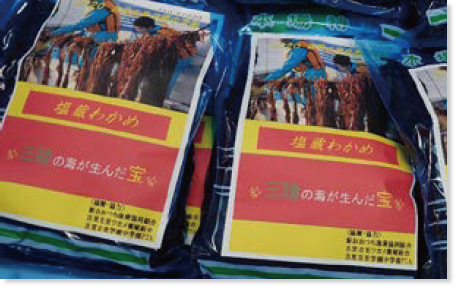

袋詰めされた塩蔵ワカメ

学園中学部・蛸島茂雄副校長をはじめ教職員、ご父兄、倉本修一様をはじめ新おおつち漁業協同組合の方々にお世話になりました。今回作った塩蔵ワカメは今年9月30日に恵比寿ガーデンプレイスで販売される予定です。ぜひ足を運んでみて下さい。最後に、本コラムでは今年度も「海と希望の学校 in 三陸」の取り組みを紹介していきます。よろしくお願いいたします。