第9回

第9回

三陸を舞台に、岩手県大槌町にある大気海洋研究所国際沿岸海洋研究センターと、社会科学研究所とがタッグを組んで行う地域連携プロジェクト――海をベースに三陸各地の地域アイデンティティを再構築し、地域に希望を育む人材を育成するという文理融合型の取り組み――です。3年目を迎えたわれわれの活動や地域の取り組みなどを紹介します。

広がる「海と希望の学校」の連携の輪

~宮古市立重茂中学校との連携・協力協定~

特任研究員

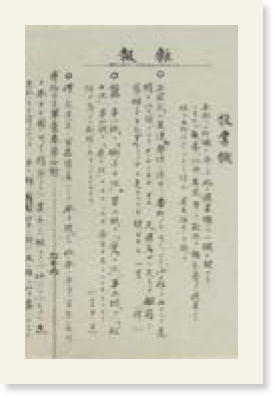

2020年6月30日に国際沿岸海洋研究センター(以下、沿岸センター)と宮古市立重茂中学校(以下、重茂中)との間で、「海と希望の学校 in 三陸」に基づく連携・協力推進に係る協定の調印式が行われ、沿岸センターの青山潤センター長と重茂中の石積康弘校長が協定書にサインを交わしました。調印式には、宮古市教育委員会の教育長や、重茂漁業協同組合の組合長もご臨席いただきました。また、メディアも数社訪れ、調印後のインタビューでは青山センター長や石積校長への質問が1時間以上も続き、関心の高さを窺い知ることができました。なお、沿岸センターが、特定の初等、中等教育機関と「海と希望の学校 in 三陸」に基づく協定を結ぶのは初めてのことです。

今回の協定に至ったのは、私の重茂地区での調査がきっかけでした。私は沿岸センターに着任した2017年以降、毎年6月に重茂地区の例大祭で調査を行ってきました。例大祭では、重茂中の生徒による伝統芸能の「剣舞」と「鶏舞」が披露されます。2019年の調査の際、重茂中の石積校長と佐々木副校長とお話する機会があり、そこで「海と希望の学校 in三陸」について説明をしました。後日、佐々木副校長から、重茂中学校において「海と希望の学校」の授業依頼の連絡をいただき、2019年9月の出前授業に至りました。

これまで重茂中では、2019年9月に「地域づくりワークショップ」、2020年2月に社会科学研究所の玄田有史教授と共に、「希望学」の出前授業を行い、また、懇談する機会を持ってきました。重茂中では2020年からそれまでの学校教育目標を見直し、「海と希望の学校」に変更しました。学校教育目標が変更されるというのは、珍しいことだそうです。調査中に交わした言葉は僅かでしたが、ここまで話が進むとは、私としても非常に驚きでした。

重茂中に在籍する多くの生徒の両親や祖父母が、漁業に関わっています。なかには、漁業の仕事を手伝ってから登校する生徒もいるといいます。こうした話を聞き、重茂の子供達にとって、海は今でも非常に身近なものなのだろうと推察しています。そうした子供たちに、今後は、沿岸センターのスタッフによる様々な実習を通じ、三陸の海の理解を深めてもらう予定です。2020年9月中旬には重茂中での出前授業と、沿岸センターでの二日間の実習が予定されています。

今後は、今回の協定を機に、沿岸地域の初等・中等教育機関へと連携、協力の輪を拡げていきたいと思います。そして、「海と希望の学校in三陸」を通して、子供たちに三陸の海についての様々な知見を提供するとともに、我々も子供たちから地域の視点について学んでいき、ともに三陸の海の魅力を発信していきたいと考えています。