創立以来、東京大学が全学をあげて推進してきたリベラル・アーツ教育。その実践を担う現場では、いま、次々に新しい取組みが始まっています。この隔月連載のコラムでは、本学の構成員に知っておいてほしい教養教育の最前線の姿を、現場にいる推進者の皆さんへの取材でお届けします。

「それ何マグロ?」からはじまる生命科学実験体験

/全学体験ゼミナール「身近な生命科学実習-マグロの魚種判別実験-」

高度化部門

特任准教授 鹿島 勲

――何マグロかを調べる目的は何ですか。

「学生が興味を抱きやすい魚を題材にした分子生物学的実験を通じ、基礎的な実験スキルと考察方法を習得し、ニュースでよく見るDNAやPCRといった生命科学用語を理解することです。見たり食べたりしただけでは素人にはわかりませんが、誰が何度やってもわかるよう切身からDNAを抽出・増幅して調べます。特定のDNA配列を狙えば何マグロかがわかるんです。ちなみに私は魚の専門家ではなく、さばくこともできません。3日間の集中講義の最初にはいつも「さかなクンじゃないよ」と断りを入れています」

――DNAがあれば何でもわかるんですか。

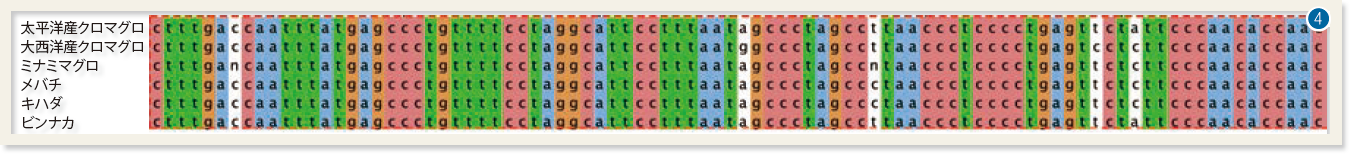

「新種でなく既知のものなら、太平洋産クロマグロ、大西洋産クロマグロ、ミナミマグロ、メバチ、キハダ、ビンナカといった種別に分類できます。天然か養殖か、美味しさまではわかりませんが」

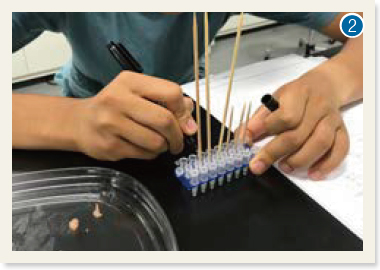

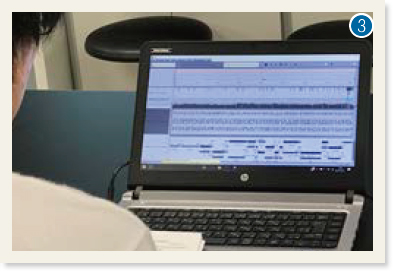

30のマグロ片からDNAを抽出

「学生は、私が用意した20~30サンプルの切身から耳掻き一杯分ほど掻き取り、ゴミを除いてDNAをキレイに精製します。それからPCR装置にかけてDNAを大量に増やし、特定領域の配列を確認します。どのマグロでもAとGとCとTの配列はほとんど同じですが、よく見ると違います。水産庁の技術資料と公共データベースをもとに配列中で最も相応しい場所を選び、酵素のハサミで切れるかどうかを確かめることで種別を特定します」

――コロナでよく耳にするPCRですね。

「実験後、判別結果を各自のラボノートを突き合わせて発表します。種別を間違えても、その原因を挙げ、どの段階まで戻ればよいと考えたか、理由を言えればOK。サンプルにはマグロ以外も入れています。DNAが増えず、実験に失敗したと思ったときに、マグロでない可能性に気づくかどうか。他の動物種でも増えることが自明の試薬を使って実験をすれば、実験が成立していたのかどうかわかります(インターナルコントロール)。操作自体は単純ですが、随所に仕掛けがあり、科学実験の基本がないとクリアできないゲームのようなものにしています」

例外の価値に気づける授業に

「結果はAかBかCのはずだから確かめて、と言われて行った実験で、Cに限りなく近いが違うDという結果が出たとします。そのとき消去法で「Cでした」の一言で報告を終えてはダメ。差異の正体がわからなくても、騒げば周りが反応できます。ただのミスかもしれないけど、実は大発見が隠れているかもしれないし、実験計画上重大な欠陥があるのかもしれない。実験で想定外の結果が出たときにどう振る舞うかが研究者にとって重要です。受験勉強に最適化された思考を身につけた学生が例外の価値に気づける授業を目指しています。それは生命科学以外の学問領域や実社会でも活躍するために必要な素養の一つだと考えています」

――「茶わんの湯」※と同様、身近な部分から本質に迫る授業ですね。今後の展望を。

「一つは、身近なものや手軽に買えるもので実験を行うDIY biologyのエッセンスを導入したいです。実験を理解すれば代用できるモノがわかってくる。失敗を恐れず、異分野の常識を自分の実験に導入してみる。国際機関の公衆衛生に関わるあるプロトコールにも着目しています。本実習から学術領域を自由に横断する文理融合の授業を展開できたら、当部門はお寿司屋さんですね。茶とマグロ(笑)」