大学の持つ無形の資産を経営資源として認識し、 社会に伝え、市場で正しく評価される未来を志向する東京大学。10月17日のホームカミングデイに行ったオンライン株主総会では、二人のゲストを迎え、ステークホルダーの皆様とともに、大学の多様な価値をいかに未来社会の中で位置づけるかをテーマに議論を繰り広げました。特別座談会後に参加者から寄せられた質問に学内外の6人の登壇者が答えたQ&Aセッションの模様を抜粋して紹介します。

大学の無形の価値を未来社会の中でどのように位置づけていくか

東京大学の決算書では、総資産の8割を土地や建物等有形資産が占めています。ですが、東京大学の本当の価値は、多様な無形の知的資産にあると誰もが思うはず。そして、その無形資産の多くは高い公共性をも併せ持ちます。知識集約型社会への移行の中で、社会、経済両面においてこの無形の知的資産の価値はますます大きくなることでしょう。

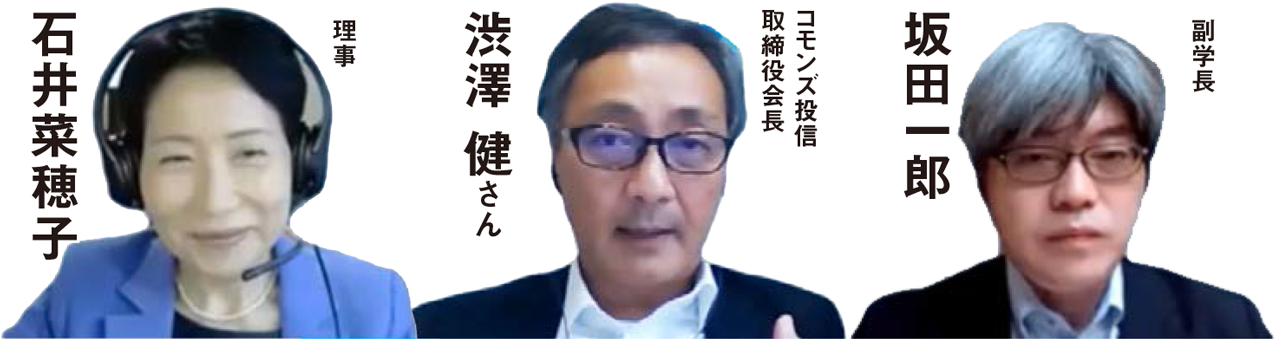

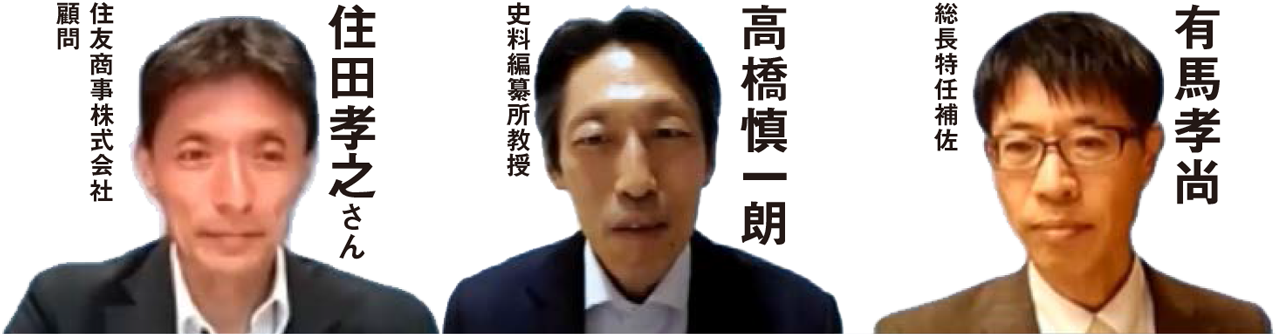

そこで、当日、Q&Aセッションに先立ち行われた特別座談会では、最も重要と思う大学の無形資産について、それら無形資産の社会への示し方や、社会の方々への協力の求め方等について話し合われました(登壇者=渋澤、住田、石井、坂田)。そこでは、大学には無形資産だけではなく厄介なことに無形負債もあること、無形資産は使って初めて価値が生まれること、価値を生みだすストーリーを上手に伝える対話力も必要なこと、東京大学ならではの無形資産をリスト化し、様々な人がアクセス可能にしておくべきことなど、示唆に富んだ貴重なお話が展開されました。

大学の価値創造の持続性を考える上で大事なことは?

石井 グローバル・コモンズ・センターで作るインデクスは、グローバルコモンズを可視化して皆に知らせ、行動変容を促すもので、どれだけ行動変容を促せるかが重要です。東大が目指す価値の創造が社会に実感され、それが次の投資などの動きを生むと示さないといけません。

住田 大学には多くのポテンシャル資産があります。それをどんどん使うことが、大学のチャレンジを支える文化を作ります。たくさん打席に立たないといいものは生まれません。多くの人を巻き込むことが重要です。東大はそういう場だと皆にわかってもらえれば持続性は増します。

渋澤 持続性の点で、いままで大学が意識しなかったこと、それは資金調達です。自分たちの意思で価値を作るなら自分たちの意思で調達する資金が必要です。例を一つ挙げると、日米の大学で大きく違うのは寄附金です。アメリカで寄附金が多いのは寄附者が無形の価値を大学に感じているから。日本の大学で少ないのは、大学の無形資産がうまく伝わっていないことが最大の原因だと思います。

AIを使った可視化も有効

坂田 私は研究のなかで7000万の論文同士のつながりや知識の体系を解析していまして、最近ミームの伝播を扱いました。研究の概念やアイデアが大きな学術ネットワークでどう伝播するのかを可視化すると、狭い領域で高密度で伝播するものと広く遠くまで伝播するものがあるとわかりました。このようなAI技術を使った可視化も有用だと思います。

大学の人や組織の評価手法は企業にも応用できる?

坂田 たとえば工学系研究科では長い時間をかけて人材を評価します。学術的業績に加え、組織として足りない部分を埋める人か否かという軸もある。標準化できないエキスパートを欲しているので、丁寧な評価方法が求められます。今後は企業もエキスパートを育てる需要が高まるでしょう。ジョブ型雇用など人材をコミュニティとして受け入れるような際に大学の評価の方法は参考になるでしょう。

有馬 指標化は一歩間違うと多様性を切る方向に進みます。よい部分と危険性を常に意識することが必要です。大学はスペシャリストが多くて分野ごとに指標の取り方が違い、一つの指標に頼るのはよくないが可視化しないでいいわけでもない。トライ&エラーしかありません。

東大の無形の価値は国内外でどう位置づけられている?

高橋 東大のブランド力は有力な無形資産です。史料編纂所では日本全国にある史料の調査をしていますが、史料編纂所なら協力しようとか共同で調査しようとか、ありがたい申し出を受けることがあります。研究の蓄積に基づく信頼ゆえでしょう。海外、特に欧米では、日本学に対する興味や、日本の研究者とともに研究したいという要求が高いと感じます。ただ、日本の研究者は要求に十分に対応しきれていません。この部分を大学として支援する枠組みがあると東大のブランド力は海外でも上がるはずです。

日本に何か大事なものがある

石井 政治経済の面から見ると、日本はバッシングよりパッシングされていると感じます。世界のルールづくりの枠組みから外れつつあり、日本にあるものを世界に打ち出すには相当な努力が必要です。センター設立の際、海外の多くの組織から協力の申し出がありました。その背後にあるのは、日本に何か非常に大事なものがあるという思いです。これだけ大きく成功体験がある国なのだから、組めばいいものができるという期待です。私たちはこの期待に応えないといけません。

日本オリジナルの価値、「日本的矜持」とはどんなもの?

石井 コミュニティを大事にするとか、チームワークを活かすとか、自然との距離感とか、日本が世界に売れるものはあると思います。ただ、それを私たちが感じているだけではだめで、世界共通言語にして出さないとパッシングされる。矜持があるなら、それを可視化し、道具にして戦わないといけないと思います。

公共性が高い性格を持つ大学の無形資産をどう捉える?

高橋 知的資産といえば一昔前は知的財産のことで、特許など誰かに独占されることが前提でしたが、近年では共有財産であるという考え方が広がっています。研究成果を共有し、いろいろな人が各々の立場からブラッシュアップとバージョンアップを繰り返すイメージを持っています。たとえば古文書は、マテリアル自体は変わりませんが、新しい知見が加わることで解釈は変わります。長い時間軸を前提に開かれたソースになっている。誰かが主導的に駆動するよりは、ソースをオープンにして多くの人を議論に巻き込むスタイルが必要になると思います。

無形資産と寄附行動はどのように関連している?

渋澤 寄附は超長期投資です。普通の投資では見返りが経済的に還元されますが、寄附ではお金が活用されて社会に還元されることを期待します。自分のためでなく、子供や孫を含めた次世代によい社会を残すための出資です。成果は数値化しづらく、ある意味無形。だから寄附者にはイマジネーションが必要です。お金がどう使われるかの想像力です。それを喚起するよう、寄附を受けた側との対話が必要です。募金と違い、寄附はキャッチボール。分厚い報告書でなくとも、イマジネーションを刺激できれば十分です。無形資産も想像力がないとそこに資産があると気づけません。無形資産にも寄附にもイマジネーションが重要です。

THEなどの大学ランキングについてどう考える?

石井 指標というのは使われ始めると公共財になるので、注意が必要です。どう作られた指標かの分析、作る側との対話、指標づくりの部分に入る努力も必要です。ただ、大学の行動がランキングに縛られる必要はありません。大学の果たすべき価値、責務が変わるなかで、大学のあり方自体が問われています。指標の外に広がる部分にも志を高くもって取り組み、外に訴えるメッセージングが重要です。

東大が価値を創造するとき日本国民を意識する必要はある?

有馬 日本国民だけが幸せになるというシナリオはもうありえません。世界のための価値を意識する必要があります。

住田 国民は常に念頭に置かないといけないと思います。三方よしの精神に代表される利他主義、自然との共生意識が日本は根強い。AとBを活かしつつ新しいCを作る和の精神にも価値があります。SDGsは日本にも世界にもよいことですが、「日本的矜持」に根ざすことを東大がリーダーとなって進めてほしいです。

知を共有して増やすのが大学

渋澤 数年前MITがオンラインのカリキュラムを無料提供し始めました。私立大学なのに大丈夫かという見方もありましたが、学長は「お金はシェアすると減る。でもナレッジはシェアすると増える」と言っていて、しびれました。ナレッジをシェアすることで増やす。ここに東大の最大の存在意義があると思います。

高橋 誰にとって役に立つかはあまり意識しなくてもいいかと思います。たとえば日本人にだけ役に立つ知というのはあるのでしょうか。人類共有の財産として知のブラッシュアップができれば、各々の国の立場によって選び取るものがあるはず。それが回り回って日本人の役にも立つ。そういう考えで研究しています。

石井 グローバルコモンズの分野では、2050年に皆が生き残るにはこの5年が勝負だという前提があり、切迫感が強いです。分断と不公平が広がり、スタビリティが損なわれ、世界全体が解決策を緊急に求めています。一つの大学とか企業とか国とかでなく、皆で道を見つけないといけません。グローバルコモンズを守るためのルール作りに東大が飛び込むことが、日本人としての矜持、日本への貢献、世界への貢献に繋がるはずです。どこまでできるか不安と常に戦いながらですが、そこに皆で力を合わせて向かうことに、東大の価値を見出したいと思っています。

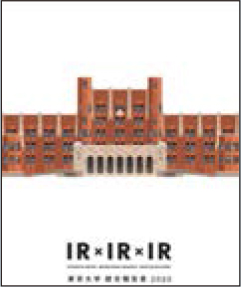

株主総会では、2019事業年度決算報告と、大学の業務活動を「役割」の観点で二つにわけて整理した東大オリジナル財務諸表の説明を実施。3冊目の統合報告書も披露しました。国立大学として初のコーポレートファイナンス型大学債を発行した東大を真の経営体として評価いただくという決意を込め、IntegratedReportとInstitutional ResearchにInvestor Relationsを加えた「IR3」です。ご注目を!

社会連携担当理事の藤井輝夫先生と五神総長の挨拶の後、羽田正先生は東京カレッジと東京フォーラム、中澤公孝先生はパラリンピックブレイン、小玉重夫先生はフィールドスタディ型政策協働プログラム、菊池康紀先生はFSIプロジェクトのマッピング分析についての基調講演を実施。その後、「バーチャル研究室訪問」と題し、全学横断の研究プロジェクト、FSI事業、学生の社会連携活動等に関する20の成果報告も行われました。

社会連携担当理事の藤井輝夫先生と五神総長の挨拶の後、羽田正先生は東京カレッジと東京フォーラム、中澤公孝先生はパラリンピックブレイン、小玉重夫先生はフィールドスタディ型政策協働プログラム、菊池康紀先生はFSIプロジェクトのマッピング分析についての基調講演を実施。その後、「バーチャル研究室訪問」と題し、全学横断の研究プロジェクト、FSI事業、学生の社会連携活動等に関する20の成果報告も行われました。 昨年度の東京大学総長賞で総長大賞を受賞して卒業し、プロとして活躍する角野隼斗さん(チャンネル登録者数54万超のYouTuber Cateenさん)。ピティナ・ピアノコンペティション2018のファイナルでも弾いたラフマニノフのピアノ協奏曲第2番ハ短調Op.18と、ピアノとピアニカの二重奏による「海の見える街」(魔女の宅急便)をオンデマンド配信しました。

昨年度の東京大学総長賞で総長大賞を受賞して卒業し、プロとして活躍する角野隼斗さん(チャンネル登録者数54万超のYouTuber Cateenさん)。ピティナ・ピアノコンペティション2018のファイナルでも弾いたラフマニノフのピアノ協奏曲第2番ハ短調Op.18と、ピアノとピアニカの二重奏による「海の見える街」(魔女の宅急便)をオンデマンド配信しました。 「女性と社会」の関係は、文学部の学問領域でどのように捉えられてきたのか。社会学の赤川学、日本史学の加藤陽子、宗教学の藤原聖子、心理学の今水寛、社会心理学の村本由紀子、の5先生が登壇し、ジェンダーギャップ指数が世界121位の日本が抱えている女性たちを取り巻く問題を、各々の視点から見つめ直しました。

「女性と社会」の関係は、文学部の学問領域でどのように捉えられてきたのか。社会学の赤川学、日本史学の加藤陽子、宗教学の藤原聖子、心理学の今水寛、社会心理学の村本由紀子、の5先生が登壇し、ジェンダーギャップ指数が世界121位の日本が抱えている女性たちを取り巻く問題を、各々の視点から見つめ直しました。 医学、工学、社会学、政治学、経済学ほか一線の研究者が自らの始祖たちの像の素描に取り組んだ一冊(東大出版会刊)の刊行を記念し、本書の編者を務めた吉見俊哉先生と、社研の宇野重規先生がオンラインで討論。「建学の理念」に欠け、欧米の近代知と日本・アジアという足元の間で格闘してきた群像によって描かれざるを得ない東京大学の姿を浮かび上がらせました。

医学、工学、社会学、政治学、経済学ほか一線の研究者が自らの始祖たちの像の素描に取り組んだ一冊(東大出版会刊)の刊行を記念し、本書の編者を務めた吉見俊哉先生と、社研の宇野重規先生がオンラインで討論。「建学の理念」に欠け、欧米の近代知と日本・アジアという足元の間で格闘してきた群像によって描かれざるを得ない東京大学の姿を浮かび上がらせました。 4~6年生までの40名で活動し、各種のコンクールで入賞している本郷小学校合唱団。コロナウイルスの影響で歌えない日々が続いていましたが、8月に活動を再開しました。仲間と集まって歌える喜びを、コンクールで歌うはずだった曲「好奇心のとびら」に込めました。「かいけつゾロリ」の原ゆたかさんの作詞による、NHK全国学校音楽コンクールの課題曲でした。

4~6年生までの40名で活動し、各種のコンクールで入賞している本郷小学校合唱団。コロナウイルスの影響で歌えない日々が続いていましたが、8月に活動を再開しました。仲間と集まって歌える喜びを、コンクールで歌うはずだった曲「好奇心のとびら」に込めました。「かいけつゾロリ」の原ゆたかさんの作詞による、NHK全国学校音楽コンクールの課題曲でした。