創立以来、東京大学が全学をあげて推進してきたリベラル・アーツ教育。その実践を担う現場では、いま、次々に新しい取組みが始まっています。この隔月連載のコラムでは、本学の構成員に知っておいてほしい教養教育の最前線の姿を、現場にいる推進者の皆さんへの取材でお届けします。

世界最大級の起業コンペの東大大会を学生と運営

/SDGs教育推進プラットフォームと学生有志の取組み

岡田晃枝

谷口朋さん

――KOMEXのSDGs教育推進プラットフォームが学生向けの起業プランコンテストを開催したんでしょうか。

岡田「HULT PRIZEという世界最大級の社会起業コンペが2009年から開催されていて、その東京大学大会を学生有志と共催したんです。毎年各国から200万人以上、日本では今回38大学が参加しています。大学大会、アジア大会を経て、米国で開催される本大会で優勝すると100万ドルの事業資金が授与されます」

本大会の優勝賞金は1億円!

――約1億円!? すごい規模ですね。

岡田「クリントン財団が支援し、国連が本大会の公式サポーターを務めています。社会問題を解決するスタートアップの創出が目的で、SDGs教育にも大きく資する試みです。参加を志す学生がいると知り、声をかけて共催にこぎつけました。それが谷口さんです」

谷口「インターンの体験を通して、社会課題解決の活動を持続するには経済の力が重要と痛感し、ソーシャルビジネスに興味を持つようになりました。学生が申請して承認を受ければ大学大会が開催できると知り、3人の仲間と事務局を結成しました。過去の国内大会からはまだ本大会進出がないのでそれを実現したいです」

――どんな活動をしてきましたか。

谷口「申請が通って東大大会開催が9月に決まり、10月に説明会を開きました。参加者募集では岡田先生の力をお借りしてITC-LMSで告知できたのが大きかったです。その後、勉強会を5回行いました。ソーシャルビジネスの現場を知る皆さんに講師をお願いし、質疑応答やプレゼンの「壁打ち」を繰り返しました。勉強会で知り合った同士でチームを組んだケースもあります。あまり社会課題に興味を持っていなかった人が勉強会で刺激を受ける姿を見て、問題に向き合うからこそアイディアが出るんだ、と気づきました」

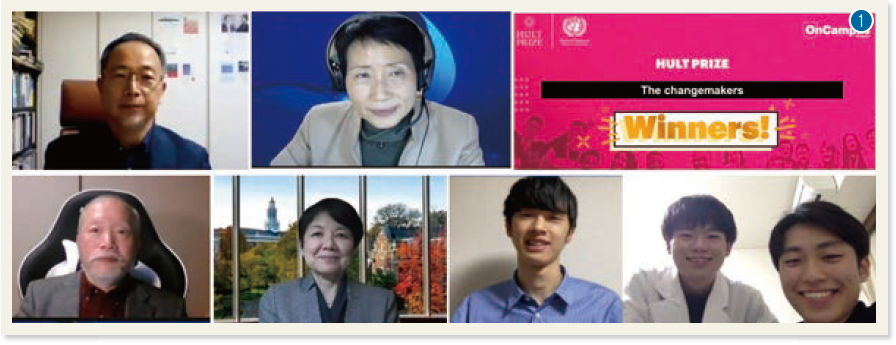

――そうした経緯を経て、東大大会を12月12日に開催したんですね。

「食」で社会をよくする新事業を

谷口「1組3人程度からなる11チームがオンラインで参加し、英語のプレゼン6分+質疑応答4分の各10分間で案を競いました。HULT PRIZEの今回のお題は「Food for Good」。昆虫食の事業、ハエの分解力で飼料用の肥料を作る事業、知育のための食材宅配事業といった案が出る中、家電にAIを組み込んで各家庭のフードロスを減らす事業を提案したチームが優勝しました」

岡田「今回、石井菜穂子理事、元理事の江川雅子先生、医療ベンチャーに詳しい木村廣道先生、元欧州復興開発銀行の中沢賢治さんの4人に審査員をお願いし、国連広報センター所長の根本かおるさんには開会挨拶をお願いしました。学術だけでなく産業界や国際機関まで幅広い知見を持つ皆さんが協力してくれました」

谷口「皆さんの言葉から、学生の可能性を信じてくれていることが伝わりました。物理的にも思考的にも既存の枠組みに囚われるなという助言が印象的でした」

――アジア大会後の課題は?

岡田「文理融合や社会連携が必須のソーシャルビジネスを考えることが教養教育に有効なのは明らかで、KOMEXとしても引き続き盛り上げていきたいです。ただ、HULT PRIZEは学生の自主性が何より重要で、大学側がどこまで関わるのがいいかは少々難しいところ。谷口さんに続く学生の出現に期待しています」