東大の学園祭といえば本郷の五月祭が有名ですが、駒場Ⅰキャンパスで開催される駒場祭も忘れてはいけません。1950年に始まってから一度も中断せずに続き、昨年には70 周年という節目を迎えた貴重なビッグイベント。自らも学生時代に五月祭・駒場祭の実行委員を経験し、大学院では学園祭の歴史を研究しているという「ミスター学園祭」が、その研究成果を紹介します。

1駒場祭の前史

起源を遡ると、旧制第一高等学校(一高)でおこなわれていた「紀念祭」という寮祭が駒場祭の前身にあたります。自治寮の成立を祝って茶話会が催され、演説、剣舞、寮歌の披露など様々な催し物が開かれ、学生、教員、卒業生が交流し、そして学内を一般に公開する機会でした。1935年に一高が本郷から駒場に移って以降も、旧制高校が廃止される直前まで開催され続けました。

2紀念祭構想の頓挫

駒場の地に誕生した新制東京大学の教養学部では、1949年に入学した1期生から「一高の伝統だった紀念祭を教養学部でもやろう」「本郷の五月祭に対応する行事を駒場でも」という声が生まれました。しかし、初代教養学部長の矢内原忠雄が「入学して1年もたたないのに市民に発表すべき何があるのか」と反対し、開催は認められませんでした。矢内原は一高と一線を画した新しい大学の姿を目指していたと言われており、安易な一高文化の継承には懐疑的だったのかもしれません。

翌1950年にはついに開催が認められ、念願の第1回駒場祭が開催されます。しかし当時はGHQの占領下。一高紀念祭の名物でもあった「寮デコレーション」※1はGHQ批判につながるおそれがあるとして禁止されました。日本が主権回復した1952年以降は寮デコレーションも公認され、新たに野外演劇や仮装行列も始まり、伝統のファイアストームなども含め、駒場生の青春の祭りとして発展、駒場の年中行事として定着していきました※2。

3学生運動の高まり

1960年頃から学生運動が高まりを見せ始め、駒場祭委員会でも目指すべきは反体制の駒場祭か青春祭の活動かという熱い議論が交わされるようになります。1967年には佐藤栄作首相の訪米阻止を目指す学生デモ隊が駒場祭1日目を終えた夜の駒場に集まり、1号館と900番教室を占拠しました。デモ隊は駒場祭委員会の求めに応じて退去しましたが、構内でデモ行進をおこなって来場者を驚かせたといいます。この年、駒場祭委員会は「参加団体は大学への届出団体に限る」という従来の申し合わせを拒否し、参加団体を一任するよう求めました。大学はこれを認めず、学生と大学との信頼関係が崩れていきます。

翌1968年、東大紛争が拡大する中、教養学部でも学生が全面的な無期限ストライキに突入。駒場祭委員会と大学との交渉は決裂し、これを「勝手にやれ」という意味だと解釈した駒場祭委員会は、大学からの公認を得ないまま駒場祭を強行しました※3。

東大紛争の影響はついに入試の中止にまで至り、1969年は新入生が存在しない年でした。この年の駒場祭は主に2年生のみ、翌年は主に1年生のみによって担われたのです。

4模擬店の流行と大衆化

激動の時代は、駒場祭の中身の面でも転換点でした。1969年、1号館時計台の正面に特設舞台が初めて設置され、学生団体がパフォーマンスを披露する催しが企画されます。この企画の名称「グランドフェスティバル」がステージ自体の名称として定着し、特設ステージは駒場祭のシンボルになりました※5。

また、従来はクラスでテーマを決めて研究発表をしたり、サークルで活動成果を披露したりといった企画が中心でしたが、クラス企画で喫茶店が流行し始めたのを機に、1970年代に模擬店・喫茶店が急激に増加。近年の駒場祭の風物詩である屋外に立ち並ぶ模擬店の姿はこの頃その原型が形作られたのです。

5バブルの崩壊

長らく駒場祭の運営にかかる費用は、参加団体から徴収する参加費とパンフレットに掲載する企業からの広告収入からなり、特に後者に依存していました。平成に入ってバブルが崩壊すると、広告収入が急減し、駒場祭委員会は財政難に陥りました。そこで委員会は、参加費徴収に代え、新入生から運営費を一律で納入してもらう仕組みを計画します。学生自治会などの同意を得て1993年に規約改正がなされ、翌年の入学生から段階的に駒場祭運営費の一括納入が始まりました。この制度は後に五月祭にも導入され※4、「一部有志が参加する行事」から「ほとんどの新入生が参加する行事」への転換にも役立ったといえます。

6新時代の萌芽

21世紀を迎える頃、新しい時代の学園祭の姿が見え始めました。駒場祭のウェブページが初めて作られたのは1997年。企画の参加登録が紙媒体での申請からウェブシステムによる登録になったのが2001年。2010年には駒場祭委員会がTwitterでの情報発信を始めます。駒場寮跡地の再開発が進み、キャンパスが大きく姿を変えた時代でもありました。2003年に委員会主催のオープニングやフィナーレが始まり、2006年から公式グッズが販売されるなど、財政難からの脱却と委員人数の増加もあり様々な新しい取り組みがみられました。

7禁酒措置と火災対策

2007年の麻疹の流行、2009年の新型インフルエンザ、2011年の東日本大震災と、五月祭は何度も開催が危ぶまれ、乗り越えてきましたが、幸いにも駒場祭は開催を脅かされることなく2000年代を過ごしました。転機を迎えたのは2012年。この年から駒場祭が全面禁酒となりました。全国的に学園祭禁酒の動きが高まったことに加え、この前年に教養学部で発生した学生の飲酒死亡事故がきっかけになったと言われます。また、五月祭でのボヤ騒ぎや明治神宮外苑のイベントでの火災死亡事故などの影響で、2016年頃からは火気使用の制限が大幅に厳しくなりました。

8コロナ禍と、これから

2020年、新型コロナウイルスの感染拡大を受け、駒場祭はオンライン開催に。来場者のキャンパスへの来訪は一切ありませんでした。遠方で足を運べなかった方にもコンテンツを楽しんでもらえた一方で、銀杏並木に模擬店が立ち並ぶ賑やかなキャンパスを見ることは叶いませんでした。模擬店企画は“全滅”となり、企画数は大幅に減少したものの、過去にない趣向を凝らしたクラス企画が現れ、サークル企画の活動成果発表も新しいツールを活用して多岐にわたるようになりました。

オンライン開催となった学園祭は、これまでの「場所」の概念から解放されました。キャンパスに来なくても、企画を楽しみ、出展することさえできたのです。もしかすると「本郷の五月祭/駒場の駒場祭」という構図自体が見直される日が来るのかもしれません。

※1 時事風刺を題材にした寮の部屋の装飾。

※2 1954年には、3日間の一般公開のための休講を求める駒場祭委員会と教養学部との間で交渉が難航し、あわや中止となる直前で学生側が折れる形で何とか開催に。この後、東大紛争以降は3日間の開催が定着しますが、その後も「準備と片づけのためにどれだけ休講を設けるか」は大学と学生との交渉の争点であり続けました。

※3 この年のポスターに書かれた「とめてくれるなおっかさん/背中のいちょうが泣いている/男東大どこへ行く」が紛争のさなかにある東大生の心情を表すものとして全国的に有名になりました。

※4 五月祭は2008年以降は企画参加費制度に戻っています。

※5 この特設ステージは長く1号館正面にありましたが、2004年に1号館前からキャンパスプラザ東側広場に移転。2019年には9号館裏に移転しました。

幻の第2回駒場祭パンフ

今号表紙に掲載した過去のパンフレット(プログラム)は駒場図書館や文書館柏分館などに眠りますが、欠けもあります。1951年の第2回分のみ未発見。情報求む!

公式マスコット「こまっけろ」が登場したのは2007年。委員がはっぴを着るようになったのも意外に歴史は浅く、2005年から。

公式マスコット「こまっけろ」が登場したのは2007年。委員がはっぴを着るようになったのも意外に歴史は浅く、2005年から。

1968年の第19回はストの中、非公認で開催されました

1968年の第19回はストの中、非公認で開催されました

どうして11月開催?

駒場祭の前身となった紀念祭は、春入学となって以降は基本的に2月に開催されていました。駒場祭はなぜ11月なのか。理由は単純で、第1回委員長の手記によれば「本郷の五月祭に配慮して5月と半年の間をあける案を採用した」とのこと。2つの学園祭が半年ごとに開催されるのは偶然ではなかったのです。以降、1969年に10月開催だったのが唯一の例外で、一貫して11月に開催されています。ちなみに五月祭は戦前からおこなわれていますが、5月以外に開催されたことがこれまでに3回あります。1972年に準備が遅れて6月開催となり、2003年には施設予約の都合で5月31日・6月1日の開催に。そして昨年の五月祭がコロナ禍による延期で9月の開催(オンライン)となっています。

駒場祭の歴史についてもっと詳しく知りたい人にはこちらのYoutubeがオススメ。https://youtu.be/Riz9E_qS1LA 佐藤さんが7本の動画で丁寧に解説、最後にはNG集もあります。

駒場祭の歴史についてもっと詳しく知りたい人にはこちらのYoutubeがオススメ。https://youtu.be/Riz9E_qS1LA 佐藤さんが7本の動画で丁寧に解説、最後にはNG集もあります。

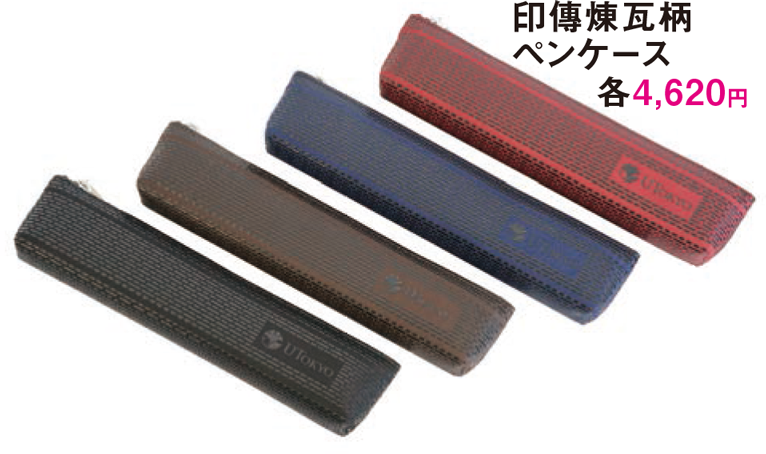

このゲルボールペンインクには、当研究室で開発された植物由来のセルロースナノファイバー(CNF)が使用されています。大気中の二酸化炭素由来で、繰り返し生産が可能な植物成分からなる新規バイオ系ナノ素材の実用化の一例です。本ゲルボールペンのインクは僅かな力の作用で液体のように挙動する独自の特性があるため、筆圧がかからずに滑らかな書き心地を可能にし、インクだまりも生じません。スマートなペンデザインと大学のシンボルマークも魅力です。

このゲルボールペンインクには、当研究室で開発された植物由来のセルロースナノファイバー(CNF)が使用されています。大気中の二酸化炭素由来で、繰り返し生産が可能な植物成分からなる新規バイオ系ナノ素材の実用化の一例です。本ゲルボールペンのインクは僅かな力の作用で液体のように挙動する独自の特性があるため、筆圧がかからずに滑らかな書き心地を可能にし、インクだまりも生じません。スマートなペンデザインと大学のシンボルマークも魅力です。

生産技術研究所と農学生命科学研究科が協働で、日本と世界の農業的課題に取り組んでいます。そのひとつがピーカンナッツによる農業再生と地方再生プロジェクトです。これは、岩手県陸前高田市、ピーカンナッツを輸入する㈱サロンドロワイヤルとの共同で立ち上げたプロジェクトで、東日本大震災で被災した陸前高田市を拠点にその復興と農業振興をめざしています。より多くの人にピーカンナッツのおいしさと魅力を知ってもらえればと思います。

生産技術研究所と農学生命科学研究科が協働で、日本と世界の農業的課題に取り組んでいます。そのひとつがピーカンナッツによる農業再生と地方再生プロジェクトです。これは、岩手県陸前高田市、ピーカンナッツを輸入する㈱サロンドロワイヤルとの共同で立ち上げたプロジェクトで、東日本大震災で被災した陸前高田市を拠点にその復興と農業振興をめざしています。より多くの人にピーカンナッツのおいしさと魅力を知ってもらえればと思います。

『麹菌』は日本食の味に欠かせない微生物。麹菌により作られる甘酒はビタミンが豊富で、江戸時代には夏の暑さのなか滋養強壮のため飲まれていました。東京大学での百年以上の醸造微生物研究の伝統を受け継ぎ、私たちは麹菌がビタミンをつくる仕組みを解明しました。「お酒の神様」坂口謹一郎名誉教授が戦中までに収集した麹菌を使用して、その歴史の奥深さとともに麹菌の良さを広めたいという思いでこの甘酒を世に送り出しました。

『麹菌』は日本食の味に欠かせない微生物。麹菌により作られる甘酒はビタミンが豊富で、江戸時代には夏の暑さのなか滋養強壮のため飲まれていました。東京大学での百年以上の醸造微生物研究の伝統を受け継ぎ、私たちは麹菌がビタミンをつくる仕組みを解明しました。「お酒の神様」坂口謹一郎名誉教授が戦中までに収集した麹菌を使用して、その歴史の奥深さとともに麹菌の良さを広めたいという思いでこの甘酒を世に送り出しました。

当店では本学の研究成果を活用した商品や、UTokyoロゴ入りのグッズを販売しています。OPEN以来、年間約6万人以上の方にご利用を頂く“本郷キャンパスの顔”とも言える赤門横の施設ですが、昨今の情勢からご利用者数の減少が続いています。知ってはいるけれどまだ利用された事のないという方も沢山いらっしゃいます! 社会と東大をつなぐ「双方向のコミュニケーション」の拠点にぜひ立ち寄ってみませんか?

当店では本学の研究成果を活用した商品や、UTokyoロゴ入りのグッズを販売しています。OPEN以来、年間約6万人以上の方にご利用を頂く“本郷キャンパスの顔”とも言える赤門横の施設ですが、昨今の情勢からご利用者数の減少が続いています。知ってはいるけれどまだ利用された事のないという方も沢山いらっしゃいます! 社会と東大をつなぐ「双方向のコミュニケーション」の拠点にぜひ立ち寄ってみませんか?