第12回

第12回

三陸を舞台に、岩手県大槌町にある大気海洋研究所国際沿岸海洋研究センターと、社会科学研究所とがタッグを組んで行う地域連携プロジェクト――海をベースに三陸各地の地域アイデンティティを再構築し、地域に希望を育む人材を育成するという文理融合型の取り組み――です。3年目を迎えたわれわれの活動や地域の取り組みなどを紹介します。

やっぱキャンプは冬っしょ:第1回三陸マリンカレッジ開催

准教授

近年、合宿形式で最先端の科学を体験する「サイエンスキャンプ」が各地で行われるようになり、当センターでもと思っておりました。ただ、夏にやるのはありきたりでつまらない。やるなら三陸の海の幸が旬の「冬っしょ」。ということで、12月26、27日の1泊2日の日程で「第1回 三陸マリンカレッジ」を岩手県沿岸広域振興局との共催で行うことになりました。コロナ禍になってしまい、参加してくれるものかと心配しながらの募集だったのですが、幸い山田町、釜石市、大船渡市から中学1~3 年の合計6人が参加してくれました。

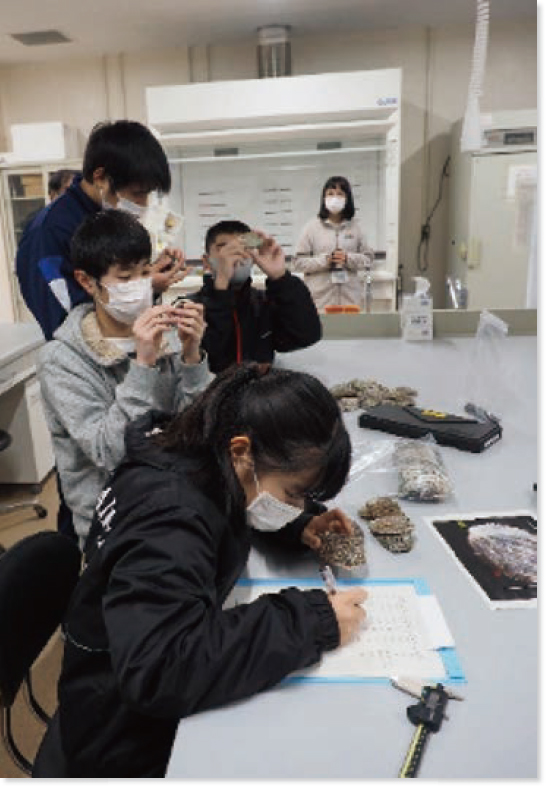

初日の26日は、はじめに参加者が自己紹介がてら事前に与えられた課題についての発表を行いました。その後、近年不漁続きのアワビについて、マダコに食べられるメカニズムを探る実習を行いました。参加者は、早川淳助教の指導、大槌高校はま研究会のサポートのもと、アワビの貝殻に残されたマダコの捕食痕を探しました。実習の後、海上保安庁・釜石海上保安部・阿部富二次長に海の安全についての講義をしていただきました。夜は当センターの宿泊棟でアワビを釜石市在住のシェフ・佐藤研也さんに調理していただき、皆で頂きました。

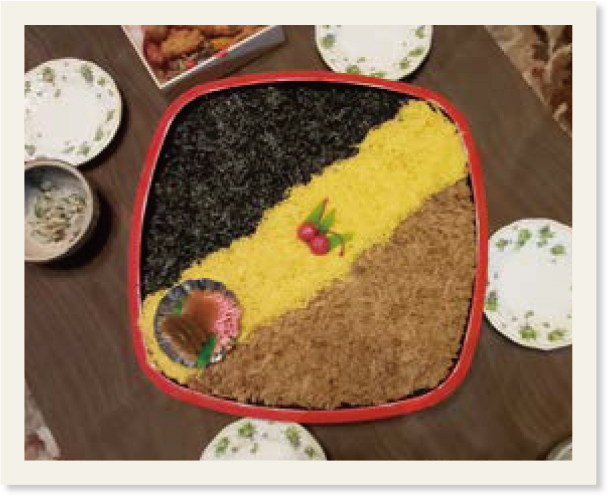

27日は、佐藤さんに調理していただいた三陸沿岸の特産品「あらまきざけ」を朝食に頂きました。午前中の実習では、あらまき作りには欠かせない「塩」作りを行いました。吉村健司研究員の指導のもと、沿岸部で伝統的に行われている海水を煮詰める方法で作りました。海水は、センター・スタッフが参加者の居住地である大船渡、釜石、山田から汲んできました。火加減が難しく、手間がかかる作業だったようです。手塩をかけて作った塩の「舌に広がるじわっとした感覚」「鮮烈なしおからさ」など、汲んできた場所による味の違いを体感してもらいました。その後、参加者各自の関心にもとづき、学習テーマを決めて終了となりました。参加者はそれぞれのテーマでセンター教員のサポートのもと調べ学習を進め、3月に釜石市で教育や漁業の関係者に学習成果を発表する予定です。

今回のマリンカレッジ。宿泊棟を含むセンターの施設を活用して「海と希望の学校 in 三陸」の一環でキャンプを行いたいと考えていた我々と、「希望郷いわて」を目標に掲げ、次代の三陸を担う人材育成を進めたいという岩手県の思惑が一致し、海上保安庁をも巻き込んだ官官学一体のイベントとなりました。それぞれの組織が持つ強みを生かし、充実した内容を参加者に提供できたかと思っております。第2回も乞うご期待。