第13回

第13回

岩手県大槌町にある大気海洋研究所・国際沿岸海洋研究センターを舞台に、社会科学研究所とタッグを組んで行う地域連携プロジェクト――海をベースに三陸各地の地域アイデンティティを再構築し、地域の希望となる人材の育成を目指す文理融合型の取組み――です。4年目を迎えたわれわれの活動や地域の取組みなどを紹介します。

「『第1回 三陸マリンカレッジ』学習成果発表会」開催

准教授

第12回の記事で、昨年12月末に合宿形式での実習『第1回 三陸マリンカレッジ』を岩手県沿岸広域振興局と共催し、生徒各自が海についての関心のあることに基づいて学習テーマを決めたことをお伝えしました(no.1543/2021.2.19)。3月14日に学習の成果発表会・三陸マリンカレッシ修了証書授与式を釜石市市民ホール「TETTO」で行いました。

当日は、社会科学研究所・教授の玄田有史先生にご講演いただいた後、5人の生徒さんに、国際沿岸海洋研究センター・スタッフらの指導を受けながら進めた調べ学習の成果を発表していただきました。発表に対して玄田先生と私(北川)が質問・コメントをいたしました。

大船渡市から参加の生徒さんは、湾口が狭くなっている大船渡湾の地形がカキやホタテの養殖に及ぼす影響についての発表をしてくれました。また、山田町から参加の生徒さんは、山田湾のカキ棚周辺に生息する生物の調査を行い、カキ養殖が周辺に生息する生物の多様性を生んでいる実態を明らかにしてくれました。5人の発表後、大槌高等学校・はま研究会(詳しくは第10回記事(no.1539/2020.10.26)をご覧ください)のメンバーにも、昨年度に取り組んでくれた研究の成果について発表をしていただきました。最後に修了証書の授与式を行って閉会いたしました(当日欠席の1名にも3月25日にセンターで成果発表をしていただき、修了証書を授与いたしました)。

今回参加してくれた生徒さんは、1月以降、コロナ禍のなか、部活、定期テスト、入試や卒業式など忙しい合間をぬってテーマ学習に取組んでくれました。発表会のあと、ある生徒さんは「参加する前は海にあまり関心がなかったけど、参加してみて、海に興味を持つようになりました」と話してくれました。今回のマリンカレッジを通して、生徒さんに海への関心を持ってもらえたことをうれしく思います。彼らの海への純粋な好奇心を大切にしてあげたいと思いますし、こういった生徒さんをもっと増やせるよう、また、生徒さん同士の繋がりも広げられるよう、今年度以降も本イベントを続けたいと思っております。

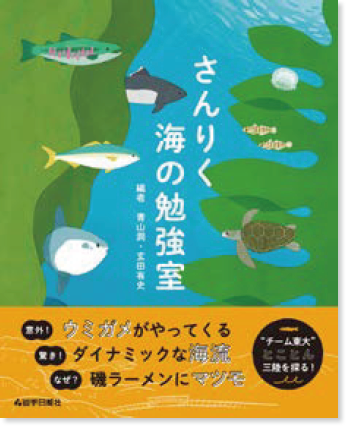

「海と希望の学校 in 三陸」は4年目を迎え、本事業の取組み内容はますます充実してきました。今年度早速、書籍『さんりく 海の勉強室』を刊行いたしました。施設「おおつち海の勉強室」も完成し、4月18日にオープン式典を行いました。本コラムでは今年度も引き続き本事業の取り組みについて紹介していきます。どうぞお楽しみに。