第17回

第17回

岩手県大槌町にある大気海洋研究所附属国際沿岸海洋研究センターを舞台に、社会科学研究所とタッグを組んで行う地域連携プロジェクト―海をベースに三陸各地の地域アイデンティティを再構築し、地域の希望となる人材の育成を目指す文理融合型の取組み―です。4年目を迎えたわれわれの活動や地域の取組みなどを紹介します。

「学校」との繋がりから、「地域」との繋がりへ

特任研究員

2020年6月30日に国際沿岸海洋研究センター(以下、沿岸センター)と宮古市立重茂中学校(以下、重茂中)との間で、「海と希望の学校 in 三陸」に基づく連携・協力推進に係る協定が締結されました(No.1537/2020.8.25)。現在、重茂中では各学年に対して沿岸センターのスタッフによる様々なプログラムが実施されています。プログラムには、沿岸センターでの1泊2日の海洋科学に関する実習や、「海と希望の学校 in 三陸」をともに推進する社会科学研究所の先生による「希望学」の授業などがあります。また、「海と希望の学校 on 三鉄」や、「おおつち海の勉強室」のオープン式典にもご参加いただくなど、沿岸センターの活動の随所で、協定に基づく諸活動が展開されています。

ところで、現在、重茂地区では、コミュニティ・スクールに向けて動き出しています。コミュニティ・スクールとは「地域とともにある学校作り」や「学校を核とした地域作り」を目指すものです。そこでは、地域の小学校と中学校の連携は欠かすことができません。

重茂小学校(以下、重茂小)では、3年生から6年生にかけて総合的な学習の時間で、サケの孵化場やアワビの種苗センターなどでの授業を通じて重茂地区の水産についての理解を深めています。一方、重茂中では、沿岸センターとの協定締結以前は、地域の伝統芸能が軸でしたが、協定締結以後は海洋教育にも力を入れています。そこで、重茂中から重茂小に対して、沿岸センターも含めた海をテーマとした教育の連携が持ちかけられました。

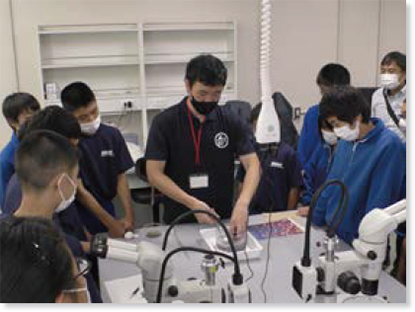

こうした経緯から、2021年10月8日に沿岸センターの峰岸准教授が重茂小(6年生)の総合学習の時間において、「海の『きれい』とは何か」をテーマに授業を行うことになりました。授業では、海の色の見え方に関する講義の後、漁港で水質調査の実験を行いました。海水の濾過後に濾紙にプランクトンが残った様子を見た生徒からは、「重茂の海にはプランクトンがたくさんいることを初めて知った」という感想がありました。また、「海のきれいさ」は単純に、見た目からは判断できないという点も大きな学びだったようです。

この日、受講した生徒たちは、来年には重茂中学校に進学します。そこから3年間、私たちの授業を受けていく予定です。既に、中学校での授業を楽しみにしている生徒もいました。また、なかには、「勉強を頑張って、大学に行ってみたい」という、研究に興味が芽生えた生徒もいました。

重茂小、重茂中、沿岸センターの連携により、将来的には我々の授業を受けた重茂中の生徒が、小学校の総合学習の場に赴き、重茂の海について説明できるような仕組みを作っていきたいと考えています。「海と希望の学校 in 三陸」は「学校」との繋がりから、「地域」との繋がりへと連携の環が広がり、深まりつつあります。そして、より地域に根ざした連携に深化させていきたいと思います。