第18回

第18回

岩手県大槌町にある大気海洋研究所附属国際沿岸海洋研究センターを舞台に、社会科学研究所とタッグを組んで行う地域連携プロジェクト―海をベースに三陸各地の地域アイデンティティを再構築し、地域の希望となる人材の育成を目指す文理融合型の取組み―です。4年目を迎えたわれわれの活動や地域の取組みなどを紹介します。

三鉄・三煙突ものがたり

准教授

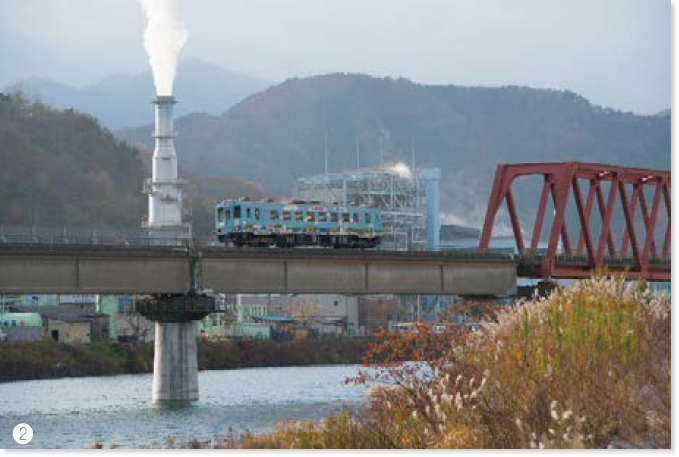

少し時間が経ってしまいましたが、今年度も9月12日(日)に目玉イベントのひとつ「海と希望の学校 on 三鉄」を開催いたしました。今回も協定を結んでいる宮古市立重茂中学校から3年生12人と引率の先生に乗車していただき、宮古駅を発着とし鵜住居駅(釜石市)を折り返しの行程で行いました(昨年度は鵜住居駅発着、田老駅(宮古市)の折り返しでした(第11回no.1541参照))。「動く教室」の中で、車窓から見える三陸の自然とくに地形・地質について、地質学が専門の山口飛鳥准教授(大気海洋研究所)が講義してくださいました。鉄道のレールは地形などを考えて敷かれていること、地形や地質によって恩恵を受ける産業などについて、生徒らは学んでくれました。

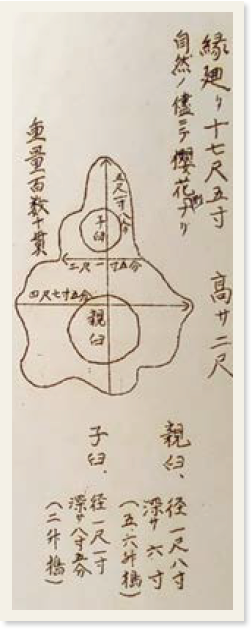

今回、テーマを三陸の地形・地質にしたのですが、そのわけは三陸鉄道(三鉄)の車窓から見えるある煙突にあります。その煙突は、宮古駅から釜石方面に向かい最初の橋梁を渡るときに右手に見えてきます。通称「煙突山」にそびえたつこの煙突、元ラサ工業宮古工場の「ラサの煙突」と呼ばれ、高さは160m、根元の直径は10m、先端は5mもあります。この工場ではかつて、近くの田老鉱山や海外で採掘されて運ばれてきた銅鉱石の精錬を行っていました。1936年に採掘が開始され、1939年に精錬所と一緒に当時東洋一の煙突が完成しました。1971年に鉱山が閉山し溶鉱炉の火も消えましたが、この煙突は今も宮古のランドマークとなっています。生徒らには、宮古の産業を支えた自然的背景を知ってもらいたかったのです。

実は、鵜住居駅がある釜石市や、三鉄の南の終着駅・盛駅のある大船渡市にも立派な煙突があります。釜石にある煙突は、お察しの通り製鉄会社の煙突で(注:発電施設の煙突です)、大船渡はセメント工場の煙突です。山口准教授によると、三陸を含む北上山地は5種類ほどの地質から成り立っていて、これらが複雑に分布しているのだそうです。また、石は種類によって侵食への強さが異なります。地質の多様性が、それぞれの町の産業を支え、石の硬さが、それぞれの湾第18回を形作ります。三陸沿岸の豊かさ、産業や生活様式の地域差は、地形と地質によって生みだされ、三鉄はこういった岩手沿岸の町々のローカル・アイデンティティを繋いでいるというわけです。

本稿をもって今年度の「海と希望の学校 in 三陸」は最後となります。この一年、おつきあいいただき、ありがとうございました。こういったご時世ではあるのですが、来年度もコンテンツをさらに増やすことを目指して、煙突よろしく静かに熱く活動していきたいと思います。報告を楽しみにしていてください。