創立以来、東京大学が全学をあげて推進してきたリベラル・アーツ教育。その実践を担う現場では、いま、次々に新しい取組みが始まっています。この隔月連載のコラムでは、本学の構成員に知っておいてほしい教養教育の最前線の姿を、現場にいる推進者の皆さんへの取材でお届けします。

お茶インクとマグロのPCRから科学の目を養う

/全学自由研究ゼミナール「自然科学サロン」

部門 特任准教授 鹿島 勲

――オムニバス形式の「茶わんの湯」と集中実習形式の「それ何マグロ?」を前に紹介してもらいましたね※。

「この授業はそれらと合わせた「鮨三部作」の一つで、身近で簡単な実験とトークから物事の本質を見抜く科学の目をゆったりと養おうというものです。端的に言えば刺身と割り箸でPCRを体験する授業です。コロナ禍でも注目されたように、少しの匙加減で結果が変わるのがPCR。その難しさを学生が体感します」

お茶で微量液体操作の練習を

――でもまずやったのはお茶の実験?

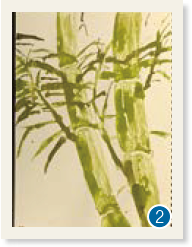

「お茶インクというものを作りました。粉末茶を水に溶かすだけでは緑色ですが、鉄を加えると茶色や黒色に変化します。使い捨てカイロの中身やスチールウール、緑茶と抹茶の粉末を使いました。鉄を増やしたり時間を長くかけるとより黒くなり、緑茶よりは抹茶のほうが濃い黒になります。学生たちは好きな色のお茶インクを作り、割り箸で好きな絵を描きました。紫外線ランプを当てると色味が変わって見えることも体験しました」

「一方で、関連する問いを配って話すことを続けました。お茶にスチールウールを入れるとなぜ黒くなるのか、化学反応として似ているブルーブラックインクとお歯黒の相違点は何か、植物はなぜ緑なのか、紫外線を当てるとなぜ赤く見えるのか……。実験の訓練として、微量な液体を扱うピペットマンの使い方も学びます。PCR用の溶液は高価ですが、お茶は安価。しかも適度に粘性があり目に見えるので練習に最適です。生命科学で頻出する1ul~1mlのスケール感を会得するのにも有効。手元が震えるときは片方の手を添えるといった基本も学べます」

納豆とイカと漢方の話もヒントに

――ゲストの特別講義もありましたね。

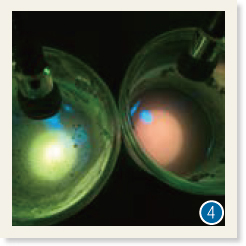

「納豆の専門家である農業・食品産業技術総合研究機構の木村啓太郎先生は、バクテリアに感染するファージが発生して納豆菌を弱らせる仕組みを解説しました。ファージ研究は古典的ですが、最近また生物学の最前線で注目されています。大気海洋研究所の吉澤晋先生は、スーパーで買ったイカを放置し、体内の蛍光微生物を増やして発光させるお話。再現実験をしたら私も失敗しましたが、おかげでその理由を考えさせることができました。北里大学東洋医学総合研究所の星野卓之先生のお題は鮨と東洋医学。西洋医学にも精通するお立場から、WHOも認めた漢方の世界について話してくれました」

――そしてついにPCR実験に突入、と。

「抽出、精製、増殖、切断、電気泳動確認と続く工程のなかでは抽出と精製が特に大変で時間もかかります。それを省く方法を考えるうちに見つけたのが「903カード」でした。WHOがエボラ検査に使っているサンプル保存紙で、爪楊枝で体液を紙につけるだけ。切片を潰したり水につけたりと工夫しながらマグロの血を学生たちが採取しました。実は体液を含むPCRは高難度で、過去の「それ何マグロ?」の授業でも失敗続きでしたが、今回は成功例が出ました。サンプルを取り過ぎないことが肝だったようです」

「最後にグループごとに発表を行いました。イカの発光、納豆の新分類、鮨にまつわる植物、蛍光の違い、ファージセラピーなど、授業で触れたテーマから自由に選んで報告する形でした。当初グループ分けを私がやろうとしたら、学生が自分たちでやりたいと言うのでそうしました。重視してきた自発性を体現してくれて嬉しかったです。近年は履修者の幅が広がり、生き物を使う実験に難色を示す学生も出てきました。次回はマグロのかわりにバナナを使ってやるつもりです」