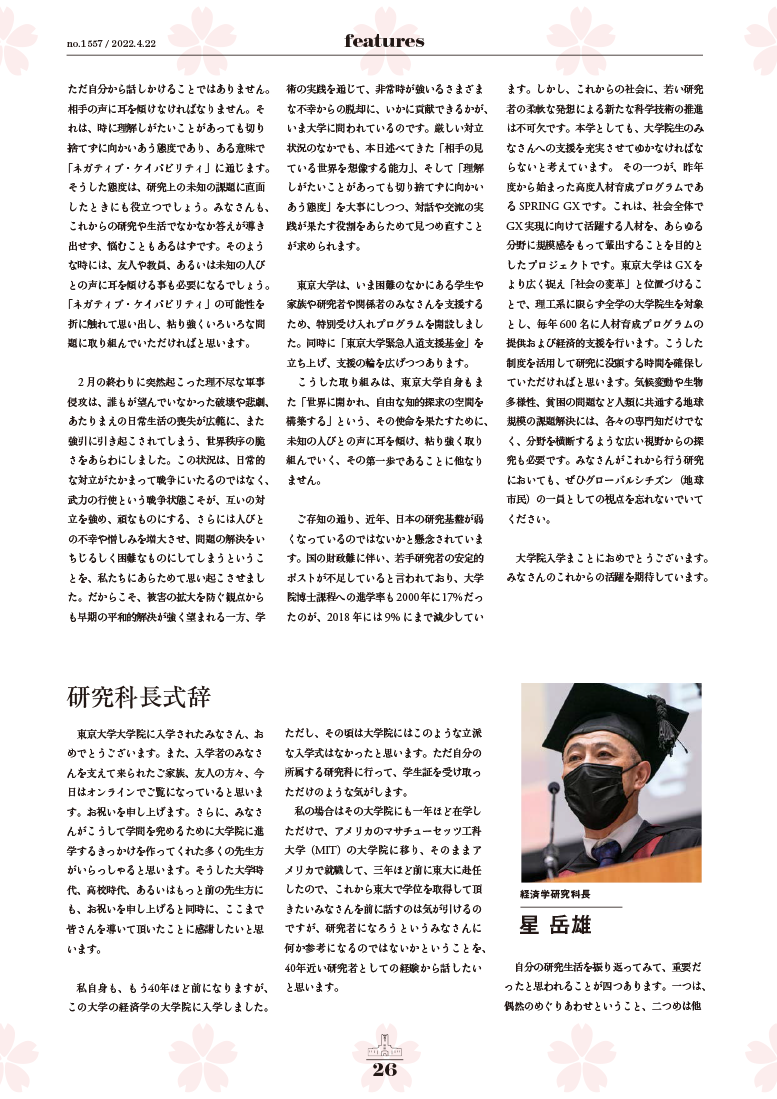

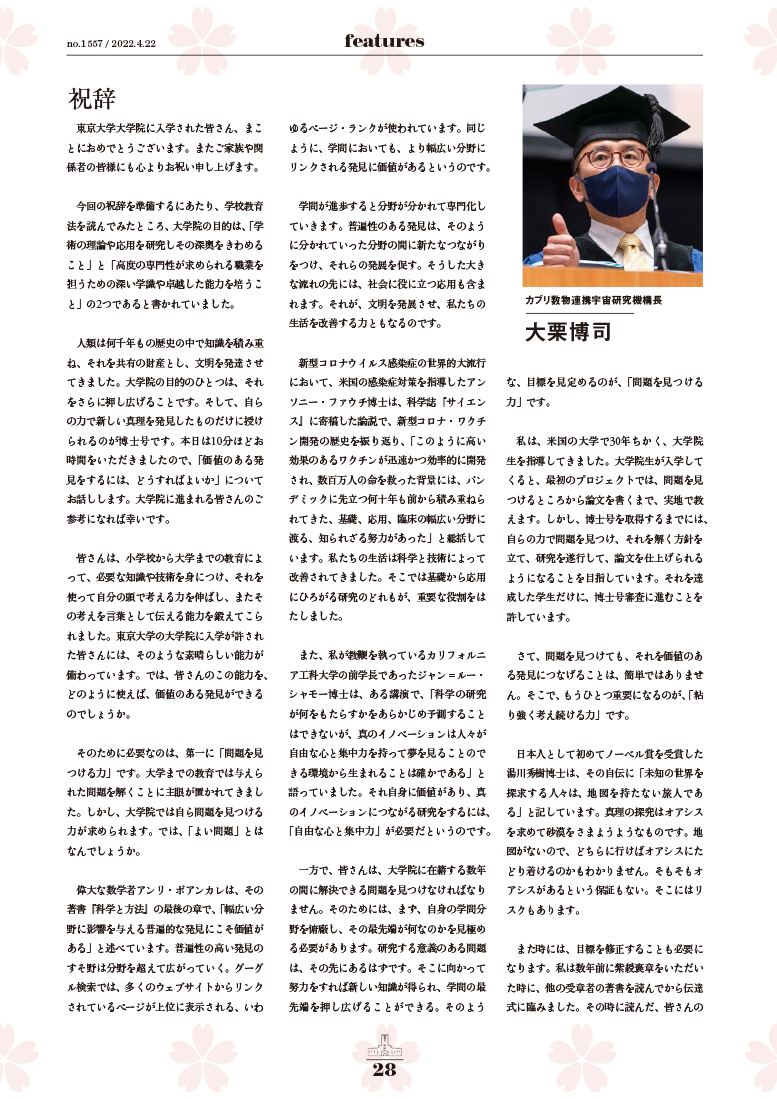

新役員等の略歴と就任の挨拶

新理事・副学長、新執行役・副学長、新副学長、新副理事の略歴および就任に当たっての挨拶を掲載します。

伝統を活かして新しい事業に挑戦

この度、教育、学術長期構想、DX、IR、ランキング、入試企画、PEAKなどを担当する理事・副学長を拝命いたしました。担当する領域が広範囲にわたっており、しかも新規事業もかなり含まれています。東京大学は伝統のある大学ですので、昔から引き継がれている良き伝統を守り、さらに活かしていくことが求められます。他方、VUCA社会と呼ばれる激動の時代において、同じことを繰り返しているだけでは、組織として生き残ることも難しいというのが現実です。良き伝統を守りつつ、新しいことにチャレンジしていく攻めの姿勢も求められていると思います。

藤井総長のもと昨年度にUTokyo Compassが発表され、その着実な遂行が求められる段階になってきています。私自身の関わる項目だけでも、DXや教育・入試等の改革、文理の垣根を越えた新しい学問・教育の展開など、多くの課題が目白押しです。折角行う挑戦ですので、本学のステークホルダーのwell-beingにつながるようにしたいと考えています。その実現は一人でできることではありませんので、教職員・学生の皆様との協業が不可欠です。今後皆様のお力を借りることが多々あると思いますが、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

- 昭和60年3月

- 本学理学部生物化学科卒業

- 平成2年3月

- 本学大学院理学系研究科生物化学専攻博士課程修了、理学博士

- 平成2年4月

- 日本学術振興会特別研究員

- 平成3年4月

- 理化学研究所・研究員

- 平成12年4月

- 理化学研究所・研究ユニットリーダー

- 平成12年8月

- 理化学研究所・副主任研究員

- 平成18年4月

- 理化学研究所・太田遺伝システム制御研究室・准主任研究員

- 平成19年4月

- 本学大学院総合文化研究科・教授

- 平成28年4月

- 本学総長補佐

- 平成29年4月

- 本学大学院総合文化研究科・副研究科長

- 平成30年4月

- 本学総長特任補佐(IR担当)

- 平成31年4月

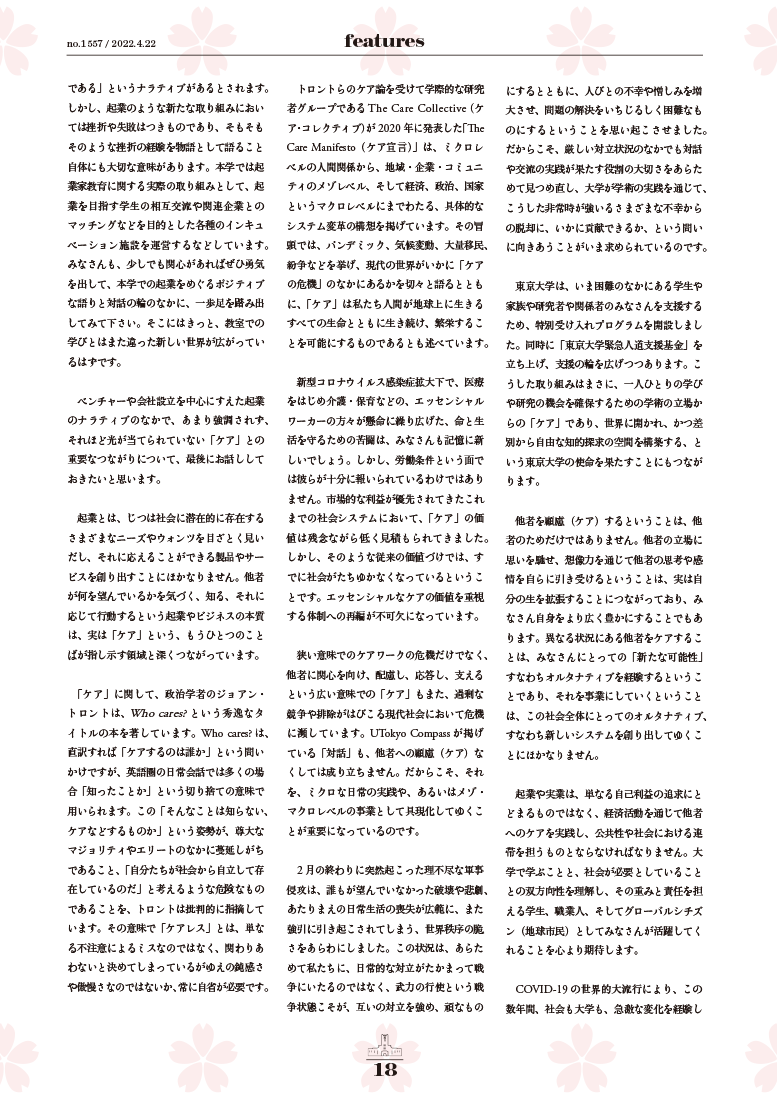

- 本学大学院総合文化研究科長・教養学部長

- 令和3年4月

- 本学執行役・副学長

- 専門分野:

- 分子生物学、合成生物学

- 研究内容:

- 1) H. Seo他5名,“Rapid generation of specific antibodies by enhanced homologous recombination” Nature Biotech., 23:731(2005). 2) K. Hirota他5名,“Stepwise chromatin remodeling by a cascade of transcription initiation of non-coding RNAs.” Nature, 456:130(2008).

- 趣味:

- テニス、芸術鑑賞

「新しい大学モデル」にふさわしいガバナンスの実現

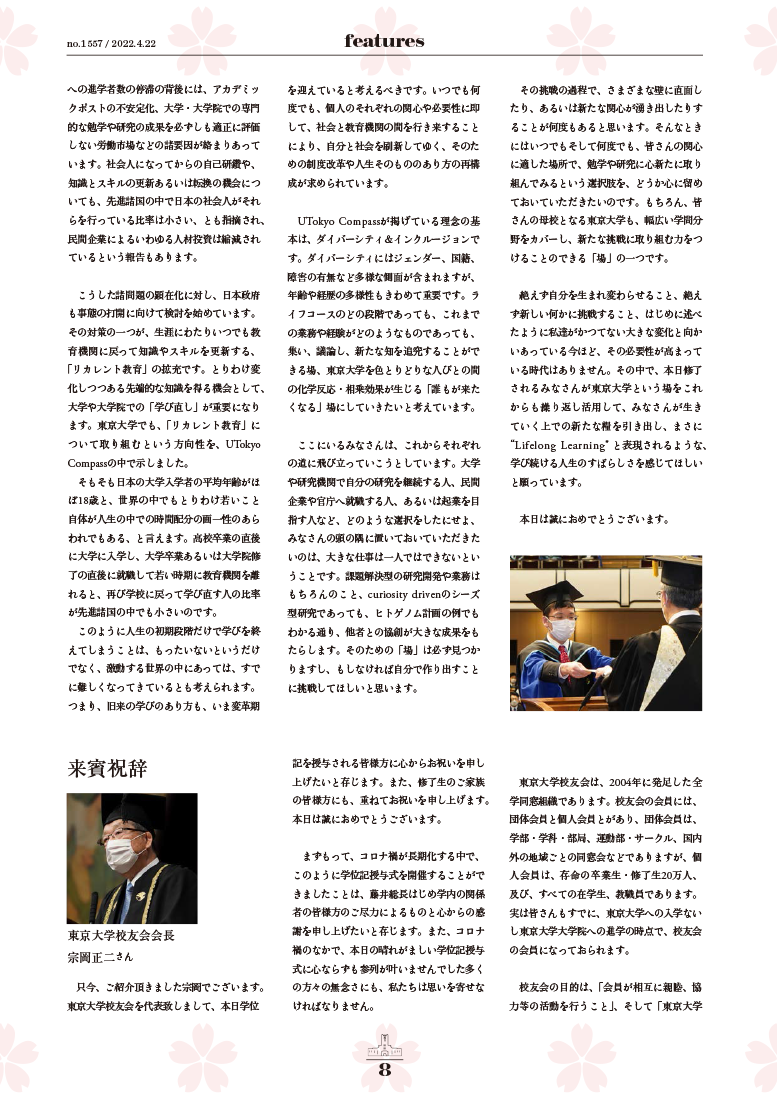

このたび、執行役・副学長を拝命しました。ガバナンス改革、利益相反、監査を担当します。

東京大学憲章は、「学問の自由に基づき、真理の探究と知の創造を求め、世界最高水準の教育・研究を維持・発展させること」を本学の目標として掲げ、憲章が掲げる理念・目標を現時の本学として確認・具体化したUTokyo Compassは、上記の目標を受ける形で、「学問の自由に基づき、真理の探究と知の創造を通じて世界の公共性に奉仕する大学を支える基盤として、構成員の自律的かつ持続的な創造活動を拡大するための『大学ならではの経営モデル(新しい大学モデル)』を確立する」との方針を示しています。私に与えられた任務は、ここに謳われた「新しい大学モデル」に基づく「公共を担う経営体」としての大学にふさわしい透明性と合理性を備え、「構成員の自律的かつ持続的な創造活動」の拡大とともに、「社会からの信頼」「支持と共感」の獲得・増進に資するガバナンスの実現にあると理解しています。

法学政治学研究科長在任中は、「総長選考会議の組織検討タスクフォース」及び「総長選考会議の組織検討ワーキンググループ」のメンバーとして、また、2021年度総長選考会議の学内委員として、本学のガバナンス上重要な位置を占める総長選考会議(現在は、総長選考・監察会議)の組織・運営両面に亘る改革に取り組みました。その経験も活かしつつ、微力ではありますが、任務遂行のため努力してまいりますので、どうかよろしくお願いいたします。

- 昭和62年3月

- 本学法学部卒業

- 昭和62年4月

- 本学法学部助手

- 平成2年10月

- 名古屋大学法学部助教授

- 平成11年4月

- 名古屋大学大学院法学研究科助教授

- 平成12年4月

- 名古屋大学大学院法学研究科教授

- 平成19年4月

- 本学大学院法学政治学研究科教授

- 平成28年4月

- 本学大学院法学政治学研究科副研究科長

- 平成31年4月

- 本学大学院法学政治学研究科長・法学部長

- 専門分野:

- 刑事訴訟法

- 研究内容:

- 1) 大澤裕「刑事訴訟における『択一的認定』(一)~(四・完)」『法学協会雑誌』109巻6号(1992年)919 ‐ 975頁、111巻6号(1994年)822 ‐ 892頁、112巻7号(1995年)921 ‐ 982頁、113巻5号(1996年)711 ‐ 782頁 2) 大澤裕「ロッキード事件最高裁大法廷判決再考―その証拠能力判断」『井上正仁先生古稀祝賀論文集』(有斐閣、2019年)525~544頁

- 趣味:

- 学生スポーツ観戦、散策と自然観察

巨大組織を支える活動の継続と改善

このたび、環境安全、キャンパスGX、研究力強化担当の執行役・副学長を拝命いたしました。TSCP(UTokyo Sustainable Campus Project)、総合技術本部の担当も継続します。環境安全本部は、教育研究活動における安全衛生の確保、事故災害の防止、安全意識の向上等に取り組んでいます。昨年度の活動を通して、環境安全を支える活動は、夜間・休日を問わない対応が求められることを認識しました。今年度の主要な課題は、火災の発生抑止と火災発生時の適切な対応の徹底に向けた取組みの強化です。2008年より機器の高効率化改修等に取り組んできたTSCPは、本学が国際キャンペーン「Race to Zero」に参加したことを受けて新たな局面を迎えます。キャンパスGXを支える活動として、その重要度は増しています。総合技術本部関係では、技術職員組織化検討WGの下に設置されたTFにおいて、総合技術本部の活動に上席技術専門員に参画いただくことや、スキル向上や視野の広い人材育成のための人事交流の必要性などについて意見交換を行いました。今年度は、その実現を進めます。研究力強化についてはこれからですが、2月末に開催されたUTRA※シンポジウムに参加して、技術組織とURA組織の連携の可能性を感じました。微力ではありますが、着実な改善を心掛けてまいります。引き続きよろしくお願いいたします。

※東京大学URAネットワーク

- 平成2年3月

- 本学工学部卒業

- 平成4年3月

- 本学大学院工学系研究科土木工学専攻修士課程修了

- 平成5年6月

- 本学工学部助手

- 平成8年11月

- 本学大学院工学系研究科講師

- 平成11年5月

- 本学大学院工学系研究科助教授

- 平成12年5月

- 本学生産技術研究所助教授

- 平成21年8月

- 本学生産技術研究所教授

- 平成27年4月

- 本学生産技術研究所副所長

- 平成30年4月

- 本学生産技術研究所長

- 令和3年4月

- 本学副学長

- 専門分野:

- コンクリート機能・循環工学

- 研究内容:

- 1) Ueda, Hiroshi., Sakai, Yuya., Kinomura, Koji., Watanabe, Kenzo., Ishida, Tetsuya. and Kishi, Toshiharu. "Durability design method considering reinforcement corrosion due to water penetration." Journal of Advanced Concrete Technology Vol. 18 (2020): 27-38.

- 趣味:

- 旅行、風流

人文学・社会科学発の新しい試みを

この度、副学長を拝命し、人文社会科学組織連携を担当することとなりました。どうぞよろしくお願いします。

公共政策大学院院長を2年間務めました。社会科学や科学技術など異なる分野が接合する公共政策学という学問領域を、日本人学生だけでなく、留学生や社会人にも提供してきました。

公共政策学を支える3つの主要分野(法律・政治・経済)も、一括りに論じることは容易にできないと、これまでの2年間で痛切に感じてきました。各分野で、学習達成度に対する考え方が大きく違うばかりか、この違いは個々の教員の判断の違いというよりは、各分野の先生方の間で形成される共通認識としての違いであることも肌身で感じたところです。

翻って、人文学・社会科学は、現代に生きる私たちが暮らす社会・経済・文化と遊離した存在ではあり得ません。終息が見通せないコロナ禍や、深刻化する地政学的な対立を目の当たりにし、またデジタル技術の急速な発展によって大量の質的・量的データが容易に入手可能となっているなかで、人文学・社会科学の研究手法にも新しい試みが始まっています。こうした新たな試みのきっかけは、異分野からの視点や発想が持ち込まれることも多くあると思います。理系分野さえも巻き込んで、連携したくなるような人文学・社会科学発の取り組みができないか……。難しいテーマですが、自分の研究にもひきつけながら、実験的な取り組みも含めて考えられたら、といま思っています。

- 平成5年3月

- 本学経済学部経済学科卒業

- 平成12年6月

- ノースウエスタン大学経済学博士課程修了、経済学博士

- 平成12年7月

- ブリティッシュ・コロンビア大学商学・経営学助教授

- 平成15年6月

- 本学大学院経済学研究科助教授

- 平成24年4月

- 本学大学院経済学研究科教授

- 令和2年4月

- 本学大学院公共政策学連携研究部長・教育部長、本学大学院経済学研究科教授

- 専門分野:

- 産業組織論、経済政策

- 研究内容:

- 1) 大橋弘『競争政策の経済学』日本経済新聞出版、2021年 2) 大橋弘(編著)『EBPMの経済学:エビデンスを重視した政策立案』東京大学出版会 2020年

- 趣味:

- スポーツジムでのエクササイズ

留学のすすめ

私はアメリカ中西部にある小さな町の小さな大学を卒業しました。

留学当初は分厚い教科書が全然読めず、レポートを上手に書くこともできず、泣きたい日々でした。毎晩、「あぁ、今日も日本語を話さなかった」と思いながら眠りについていました。

それでも若いときの留学体験は、私のかけがえのない財産です。もっとも貴重な体験は、いろいろな学生との出会いでした。一歳上のティナはフェミニストで、私のお姉さんのように、アメリカの学生生活のイロハを教えてくれました。最初のルームメートのスティーブはサンクスギビングに彼の実家に招待してくれました。マサチューセッツの山奥の、こんなところに人が住んでいるのかという森の中に大きな家がありました。

留学生のイッサはパレスチナから来ていました。何も知らない私は「そんな国があるのかな」と思ってしまいました。ハイチ出身のミリアムやベリーズ出身のリンダはアメリカのカリブ・中米政策に批判的で、「アメリカン・エンパイア」という表現を教えてくれました。

自分の慣れ親しんだ言語、社会、価値観を離れ、異なる文化に身を置くのは大変なことでした。でも振り返るとそれは多様性の意義と対話の大切さを学ぶ絶好の機会でもありました。

残念ながら本学では国際体験のないまま卒業する学生が少なからずいるのが実情です。私はひとりでも多くの学生に、異文化との出会いがもたらす苦労と喜びを感じてもらうべく、グローバル教育の推進に努力して参ります。

- 平成元年5月

- Goshen College卒業

- 平成3年8月

- College of William and Mary, Program in American Studies (MA)

- 平成11年12月

- College of William and Mary, Program in American Studies (Ph.D.)

- 平成7年4月

- 北海道大学言語文化部専任講師

- 平成10年4月

- 本学大学院総合文化研究科助教授

- 平成25年12月

- 本学大学院総合文化研究科教授

- 平成30年4月

- 本学グローバルキャンパス推進本部国際化教育支援室長

- 令和元年4月

- 本学総長特任補佐

- 令和3年4月

- 本学グローバルキャンパス推進本部副本部長

- 専門分野:

- アメリカ研究、太平洋島嶼文化研究

- 研究内容:

- 1)『奇妙なアメリカ』新潮選書(2014年) 2)『現代アメリカ講義』東京大学出版会(2020年)

- 趣味:

- 散歩

世界の誰もが来たくなる大学へ

このたび、教育・学生支援担当の副理事を拝命いたしました蔭山と申します。

本学の職員として、これまで教育・学生支援関係の業務を多く担当してまいりました。現在の学務システム(UTAS)の開発や総合的教育改革にも関わらせていただきました。

さて、藤井総長のUTokyo Compassの中には、多くの教育や学生支援の事項が掲げられております。それら目標に共通している「対話」というキーワードがあります。教員と事務職員の対話であり、また学生との対話であり、対話を深め生み出されるより良い在り方を推進することが、私の任務でもあると感じています。

国内外から多彩な学生を迎え入れ、未来を築く卓越した人材を輩出することが東京大学の使命であり、在学中に様々な機会や情報を提供すること、例えば、海外への修学等の機会や修学支援の体制を整えることが、UTokyo Compassの基本理念にある「世界の誰もが来たくなる大学」への一助になればと思います。

また、私自身、本学の体験活動プログラムにおいて、昨年度より「日本の伝統文化である花火について知り、花火について考える」というプログラムを担当させていただき、学生と共に活動しております。

教育・学生支援担当の副理事として、総長をはじめとした執行部と事務職員を結び、対話と共感が推進できればと思っておりますので、ご支援、ご協力をどうぞよろしくお願いいたします。

- 平成17年10月

- 本部サステイナビリティ学支援グループ長

- 平成19年7月

- 本部研究機構支援課長

- 平成23年4月

- 農学系教務課長

- 平成25年4月

- 本部学務課長

- 平成28年4月

- 薬学部・薬学系研究科事務長

- 平成30年11月

- 教育・学生支援部次長

- 令和2年4月

- 社会連携部部長

- 研究内容:

- 1) 平成15年科研費奨励研究「家庭内エコロジーサイクルのモデルプランの策定(生ゴミの再生堆肥による有機栽培)」

- 趣味:

- 旅行、花火鑑賞、家庭菜園

多様な人材を活かしていくこと

このたび、ダイバーシティ推進担当の副理事を拝命いたしました松井と申します。

これまで人事事務に永く携わり、最近ではCOVID-19の対応に関する事務なども担当してまいりましたが、この2年間は、キャンパスの入構制限や密を避けるための様々な制限により、教育・研究にも少なからず影響がありました。

働き方においても出勤制限などがありましたが、在宅勤務や時差出勤などが推奨され、場所を選ばないオンライン等を活用した業務も浸透してきており、以前にも増して様々な働き方が可能となってきたところです。

働き方が多様化すると、人材の多様性を生むことになり、また、多様な人材が集まるだけでなく共存共栄することが重要であるとされています。このたびのUTokyo Compassにおいては、基本理念として「多様性と包摂性」が掲げられ多くの関連する取組みが既に実行もされてきております。更に具体的に推進するためには、制度や環境の整備等も欠かせないところですが、多様な人材を活かしていくためにも、構成員の皆さんの意識が大きな力となると考えております。

今回担当するダイバーシティ推進については、広く深い課題が多く潜んでいると感じておりますが、様々な取組みを推進していく中で、微力ながら努力してまいりたいと思います。また何よりも、各部局の皆さまのご理解とご協力も欠かせないところでございますので、どうぞよろしくお願いいたします。

- 昭和55年3月

- 東京大学採用

- 平成24年4月

- 本学生産技術研究所総務課長

- 平成27年4月

- 本学労務・勤務環境課長

- 平成30年4月

- 本学環境安全衛生部長、環境安全本部副本部長

- 令和2年4月

- 本学医科学研究所事務部長

- 趣味:

- 早起きと体力づくり