第19回

第19回

岩手県大槌町にある大気海洋研究所附属国際・地域連携研究センターを舞台に、社会科学研究所とタッグを組んで行う地域連携プロジェクト―海をベースに三陸各地の地域アイデンティティを再構築し、地域の希望となる人材の育成を目指す文理融合型の取組み―です。5年目を迎え、活動はさらに展開していきます。

ウニと希望の学校 in 三陸 ~名産から学ぶ、生き物の進化~

特任研究員

私は2020年12月から、「海と希望の学校 in 三陸」のプロジェクトに関わらせていただいています。私は学部生の頃から臨海実習が大好きで、いろいろな大学が主催する公開臨海実習にたくさん参加していました。そのため、いま臨海施設で海の生き物を使った実習プログラムに関われることがとても嬉しく、楽しく、やりがいのある毎日を過ごしています。今回は、そんな私が初めて担当した実習について紹介したいと思います。

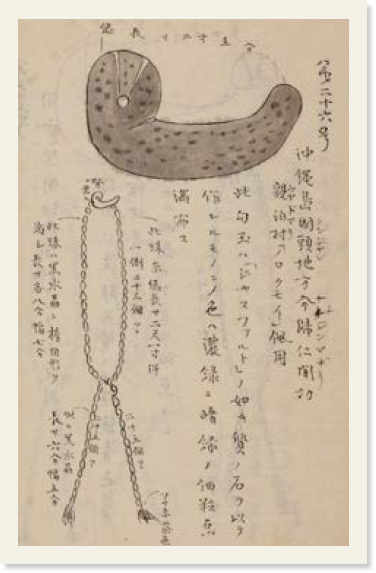

少し前のこととなってしまいますが、2021年9月28~29日にかけて、地域連携研究センターで宮古市立重茂中学校(以下、重茂中)2年生に向けての実習を行いました。その中で私が任されたのは、重茂の「海」を生物学の側面から理解するというプログラムであったため、重茂名産の「ウニ」の解剖実習を行うことにしました。三陸のなかでも岩手県宮古市重茂地区は、ウニの高い水揚げ量を誇る地域のひとつです。生徒の多くの家庭が漁業を営んでいることもあり、ウニは大変身近な水産物ですが、普段はウニの食べられる部分しか見ていないようです。そこで実習では、生き物としてのウニをじっくり観察して体の構造を理解してもらい、命をいただくことへの感謝につなげることを狙いとしました。

ウニの解剖は、一般的な公開臨海実習では高校生や大学生を対象として行われるプログラムであり、中学生にはやや難しい作業です。そのためまず私が簡単に手順を説明した後で、解剖してもらうことにしたのですが、さすがは重茂の中学生、普段から触り慣れているらしく、抵抗なく手際よく解剖し、すんなりと、五放射状の骨格や、口やお尻の位置など、さまざまなウニの特徴を観察してくれました。

ウニは棘皮動物という動物門に含まれ、近縁グループには、ヒトデやナマコ、クモヒトデ、ウミシダ、ウミユリなどがいます。これらの近縁な動物と比較して、どこが同じか?何が違うのか?自分の目で実物や標本を確かめてもらいながら、ウニが歩んできた進化の道のりや、その生態を学んでもらいました。「ぜんぜん形が違うのに、ナマコと近い仲間なんだ!」とか「いつも食べているところって、星形に並んでいるんだ!」と驚いていたことが印象に残っています。これまでとは違う切り口で、名産を見てもらえたことと、その意外な側面などを学んでもらえたようで、私が担当したはじめての実習の目的はなんとか達成できたように思います。

今後も身近な海の生き物を使って、お家の人や友達に教えたくなるコネタを発見してもらえるような、ワクワクする実習プログラムを作りたいと思います。改善すべき点は多々ありますが、所員の方々の意見をもらいつつ、日々洗練させていきたいと思います。