2月24日に始まったロシアによるウクライナ侵攻を受け、東京大学は「学生・研究者の特別受け入れプログラム」を3月末から実施しています。4月15日には第1号となった研究者がキャンパスに到着し、研究活動を開始。総長とともにプログラムを牽引してきた担当理事、そしてウクライナから海を越えてやってきた研究者のお二人にお話をうかがいました。

担当理事に聞きました

侵攻直後に総長と話して即決

侵攻開始翌日の2月25日、何かしらメッセージを出そうと総長と話しました。ウクライナから来ている構成員※1をはじめ、困っている皆さんを案じていることだけでも伝えようと決め、文面を用意して同日中に全学ウェブサイトで総長メッセージとして公開しました。その後、ほかに大学としてできることがないかを総長と相談。調べると、Scholars at Riskというサイトやウクライナの研究者に手を差し伸べている例があり、これだと思いました。3月中旬には、事務の打ち合わせに総長と参加し、受け入れプログラムを立ち上げようと言いました。各部局に意向を照会したところ、多くの部局が前向きな返事をくれました。規則をしっかり定めないといけないかと心配しましたが、受け入れる際の身分の問題など、既存の仕組みで対応できると言ってくれたところが多く、非常に心強かったです。

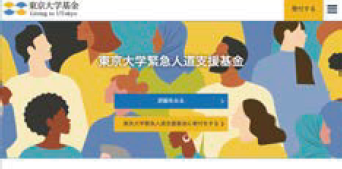

その後、具体的な支援内容を検討し、渡日までの支援、住居支援、経済的支援、生活支援の4本柱を設定しました。経済的支援は外国人留学生向けの支援制度を参考に月8万円とし、苦労して避難してきた人が対象なので学費等は不徴収としました。宿舎の提供については施設部と相談して目白台インターナショナルビレッジを基本とすることに。この辺りは学内の声を集めて決めるのではなくトップの判断でした。時間がかかると手遅れになるかもという危機感と、大学は社会に貢献すると言いながらこういうときに何もしないのはよくないという思いが強くありました。3月18日に部局向けのオンライン説明会を行ない、3月30日にプレスリリースを出しました。渉外本部と相談して支援のための基金を同時に立ち上げ、同日にリリースしました※2。

※1 2月の時点で、ウクライナから東大へ来て在籍している学生・研究者は4人でした(教職員が2人、学生が2人)。

※2 東京大学緊急人道支援基金には、3月30日の受付開始から6月14日までに239件約1,244万円の寄付が寄せられています。「当初、ざっと見積もって50人くらいまでなら何とか既存の枠で受け入れられそうだが100人となると厳しいと思っていました。基金でこれだけ寄付をいただけたのは本当にありがたいことです」(相原理事)

「前例がないからやらない」は×

これまでにも各地で困難に直面する人はいましたが、全学的な支援活動はありませんでした。なのになぜ今回は支援するのかという指摘も聞きます。ですが、前例がないから今回も見ているだけでいいかといえばそれは違う、というのが総長の思いでした。今回はウクライナで苦しむ人を支援する。その後ほかのケースで苦しむ人に目を向けることは当然ありえます。プログラムや基金の名前にウクライナと入れなかったのはそのためです。

5月24日時点では、申請件数は200件超で、9人の受け入れが決定済み※3。本部に届いた申請書類は、学生は国際支援課、研究者は人事企画課が確認しています。1年間のプログラムですが、受け入れがもともと難しい学部生の申請が多かったり正規課程への編入を希望されたりと現地からさまざまな希望が寄せられます。闇雲に受け入れてもよくないので、可否の判断とマッチングに時間がかかっています。申請件数に比して決定人数が少ないのはそのため。大学の資金や宿舎を使う以上アカウンタビリティも重要で、こういう理由でこの人を支援したということを担保する必要があります。

本部と受け入れ部局の両方で仕事が増えているのは確かです。しかし、その仕事は大学の社会貢献に直結しています。大変だと思いますが、教職員の皆さんには、東大の重要なミッションを担っているのだと思っていただけるよう、担当理事としてあらためてお願い申し上げます。

※3 受け入れ部局として決まっているのは、東京カレッジ、理学系研究科、生産技術研究所、カブリIPMU、未来ビジョン研究センター。来日済みは2人で7人が来日待ちの状態です。

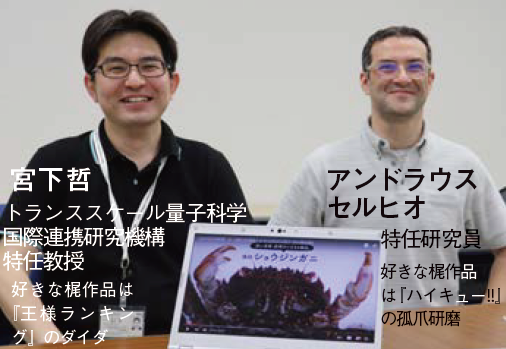

受け入れ第1号の研究者に聞きました

ペトリチェンコ

留学生時代に東大とのご縁が

――キーウ国立言語大学東洋語学部の日本語主専攻を卒業されたそうですね。母校では日本語の人気はどうだったのでしょうか。

「以前は中国語と人気を二分していましたが、約10年前から中国語に差をつけられ、いまは韓国語と2位を競っています※1。東洋語学部は1995年の発足当時は小組織でしたが、いまは大学の最大学部です。外大を選ぶ人は新しい言語に挑戦したくなるもので、東洋語を選ぶ人も多いです。主専攻が東洋語で副専攻が西洋語の場合が多く、私もそうでした」

――日本に興味を持ったきっかけは?

「子供用の歌を習ったりひらがなとカタカナを覚えたりという程度ですが、高校時代にクラブ活動でかじりました。私の高校には人と違うことをやろうという校風があり、東洋語が当時珍しかったのでやっていました。動詞の活用表が五十音図に対応するのに感動し、自分なりの規則を考えたりしました」

――日本には2回留学されていますね。

「2回とも日本政府の国費留学生でした。1998年から1年間、名古屋大学で日本語・日本文化研修生として過ごし、2005年から4年間は東京外国語大学の大学院生です。当時は東京外大の寮が未整備で、駒場IIキャンパス近くの日本学生支援機構の駒場国際交流会館※2で最初の2年を過ごしました。その後、駒場IIキャンパス正門横にある部屋を借りました。だから東大生協はよく利用しましたし、窓から見える駐車場でモビリティ研究者が実験するのを眺めた記憶もあります」

――東大のプログラムはいつ知りましたか。

「日本人の友人が30日の記者会見を見て教えてくれました。以前は名古屋大の先生で、いまは東大生のお孫さんがいる方です。すでに来日済みで、今後どうしようかと考えていた時期でした。すぐに検索して詳細を調べ、31日に問い合わせメールを送りました」

――キャンパスの印象はいかがですか。

「とにかく広いです。地元の人が犬の散歩をしていたり三四郎池の近くで鳥が鳴いていたり。市民だけでなく人間だけでもなく動物にも開かれたキャンパスという感じがします」

※1 母校における学習者数は日本語が200人程度で中国語は800人程度。背景には、2013年から大学内にオフィスを置き、語学学習も文化イベントも留学も全部カバーする中国の「孔子学院」の存在が大きいそう。

※2 現在の駒場インターナショナルロッジです。

日本の新聞の全面広告を分析

――日本で進めたい研究をご紹介ください。

「日本の新聞全面広告を対象にした研究です。広告特集以外の全面広告を選び、登場する時間副詞句(全2713句)を抽出して分析します。対象のデータは来日前に1141句を入力済みでした。残りを入力し、句の登場頻度、使用コンテキストの傾向、特定の広告主や業界で時間副詞が何か特徴を持つのか否かをまとめる予定です。デジタル広告は表示の仕様がプラットフォームに依存しますが、新聞全面広告は周囲からの独立性が強く、文章ぎっしりにするのも写真ばかりにするのも自由。広告主の個性が出やすいのが特徴です」

――学内研究者との交流も始まったとか。

「東京カレッジ長の羽田正先生の紹介で文学部言語学研究室の小林正人先生にいろいろご教示をいただき、先日はスラヴ語スラヴ文学研究室の楯岡求美先生の授業「ウクライナの多様な文化を学ぼう」に講師として参加しました。ウクライナの音楽事情※3や日本語教育の現況を紹介しました。医学系研究科国際地域保健学教室からは調査の打診を受けました。避難民の生活に必要なことを学んで支援につなげたいとのことでした。私は初登学時※4に「温かい真心に感謝します」と話しましたが、その思いはいまも同じです。東大の皆さんが私を助けようとしてくれていると感じます。私も何かできることがあれば協力したいと思っています」

※3 1956年から続く音楽の国別対抗コンテスト「ユーロビジョン」で、今回ウクライナのバンドKalush Orkestraが史上最高となる得点で優勝したことなど。

※4 4月15日、東京カレッジがある第二本部棟の前で羽田先生と握手。

「Дякую」(ジャークユ)はウクライナ語で「ありがとう」の意

全50のプログラムで申請を受付中

ウクライナ侵攻を受けた東京大学の「学生・研究者の特別受入れプログラム」では、学生向けに21、研究者向けに29のプログラムが用意されています(5月30日現在)。速やかに大学として提供できる教育・研究環境を公開し、希望者に情報が届くようお知らせするとともに、経済的支援(渡航費用や生活支援金の支給など)、住居支援、生活支援をあわせて行うものです。学生には基本的に教員による研究指導等を行い(学位取得を目的としない非正規生としての受入れ)、研究者には研究活動が継続できるよう支援を行います(無給の研究ポジションでの受け入れ)。

誰でも身近なところで手軽に応援できます

https://utf.u-tokyo.ac.jp/project/pjt144

キャッシュレス決済アプリのJ-Coin Payを使って少額から寄付ができる「ぽちっと募金」、読み終えた本や使わなくなったモノをブックオフに送ることで売却代金全額を支援に役立てる「リユース募金」、メルカリに出品して得た売上金を寄付にまわす「メルカリ寄付」も利用できます。