アバターで様々な社会生活を営むバーチャルリアリティ(VR)空間、メタバースへの注目が高まっています。メタバースとして捉えた東大の現状はどうなっているのか、そしてVRを教育・研究に活用する試みはどのくらい進んでいるのか。連携研究機構バーチャルリアリティ教育研究センター(VRセンター)の機構長と専任教員のお二人にまとめて聞きました。

相澤 VRセンターは2018年2月に発足しました。様々な分野と幅広くつながるVRは連携研究向きだと思います。実は医学では以前から活用が盛んで、日本VR医学会は20年もの歴史を持っています。専門でなくてもVRと接点がある研究者は多く、そうした人たちを結びつけるのもセンターの役割です。

VR講演のセキュリティとは?

雨宮 私たちの拠点は工学部1号館の143号室です。令和2年度総長大賞の「バーチャル東大」は、学生チームがこの部屋をバーチャル化する試みから始まりました。別室には本人の姿を保ったアバターを作るためのスタジオがあり、これまでに総長をはじめ関係者数十人を3Dスキャンしてきました。1月には、スタジオ発のアバターで総長が初のVR講演を行いました。国立情報学研究所のシンポジウムの各大学総長講演シリーズで東大が先陣を切ったことに意義があります。この際、講演用と視聴用で会場を二つ用意しました。講演会場に客を入れると講演中に誰かが邪魔をするなど不測の事態が起こる可能性が残るからです。VR講演におけるセキュリティ確保の一つの姿を示せたと思います。

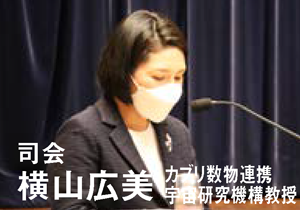

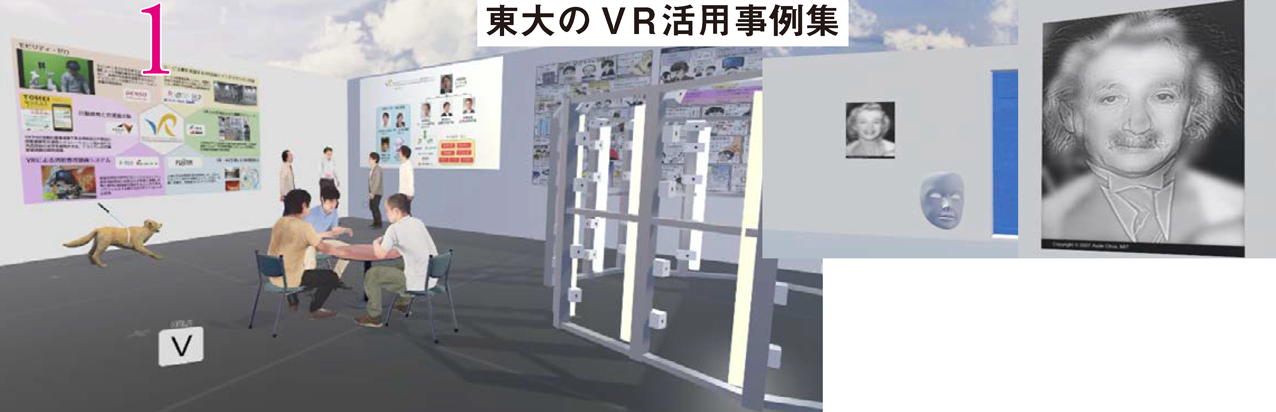

相澤 センターの核をなすのは基礎研究、応用研究、サービスVRの3部門です。サービスVRはサービス業界の活性化にVRがどう貢献できるかを検討し実用を加速する部門。寄附講座を設置し、JR東日本、森ビル、近鉄などの企業とともに、業務の訓練や支援を行うVR技術の開発を行っています。その一つが、空港のカウンターで接客する場面をVR空間に再現し、クレーマー対応を学ぶ接客VRトレーナーです。応答の仕方により客の怒りが変化し、適切に対処すればレベルが下がります。脈拍などの生体計測技術とAIをVRに加えて研修に使う試みが進んでいます。

各部局のVR企画実施を支援

雨宮 私たちは全学の先進的VR研究を支援するプロジェクトも進めてきました。企画を募り、最大50万円と技術支援を提供するものです。手足を失った人にVR治療を施すとどんな効果があるのかを調べる(医学部附属病院)、音痴の人が合唱することで音痴に聞こえなくなるかを検証する(工学系研究科)など、興味深い企画が集まりました。農学部附属動物医療センターのVR院内ツアー企画では、Googleストリートビューのような形で院内を案内しますが、センターの教員がお芝居をするという趣向も加わり、動物視点で入院から退院までを紹介する意欲作が仕上がりそうです。VRを教育に応用する取り組みを低コストで全学に展開したことは機構の外部総括でも高い評価を受けました。

相澤 今後は大学におけるメタバースのあり方を考える必要があると思っています。今度デジタル技術を駆使した工学分野における教育の場として「メタバース工学部」が設立されるのは象徴的です。実は他大でVRセンターの機能を持つ組織は見当たりません。ノウハウや人も含め、センターは東大の重要なインフラになります。培った経験や知見を学外にも共有しVRの利活用を広げたいです。これは思いつきですが、退任教員のアバターを作るのはどうでしょうか。銅像のかわりにそれらが並ぶ部屋をVR空間に用意する。実物より細くしたり少し若い姿にするのも簡単です。センターのスタジオを喜んで提供します。

2019年から進展中!VRセンターが支援する全学の研究プロジェクト

| 1 | 嚥下運動における複雑な構造変化の可視化と教育応用 | 医学系研究科 | 山岨達也 |

| 2 | 複合現実法を用いた術野と医用画像との融合提示システムの開発と教育への応用 | 医学部附属病院 | 山岨達也 |

| 3 | 肺部分切除術における難易度予測モデルの構築 | 長山和弘 | |

| 4 | ヒューマンオーグメンテーション学特論実習講義(総合分析情報学特論XII) | 情報学環 | 暦本純一 |

| 5 | 東京大学制作展におけるバーチャルリアリティ技術を活用した展示支援 | 筧康明 | |

| 6 | 学部生によるVRコンテンツ制作のための環境提供 | 阪口紗季 | |

| 7 | Exploring the Affordances of VR for Undergraduate Interaction Design Education | ハウタサーリアリ | |

| 8 | ロボット手術VRシミュレーション | 工学系研究科 | 原田香奈子 |

| 9 | 音痴合唱団劇場 | 小渕祐介 | |

| 10 | VRアバター通信とビデオ通話を用いたオンライン心理支援体験の比較 | 情報理工学系研究科 | 谷川智洋 |

| 11 | 生体情報センシングのフィードバックによるVRコンテンツデザイン | 新領域創成科学研究科 | 伴祐樹 |

| 12 | 高齢者の交流促進を目的としたイベントにおけるVRを活用した先端技術教育に関する研究 | 高齢社会総合研究機構 | 伊藤研一郎 |

| 13 | 時空を超えた科学館 | 先端科学技術研究センター | 稲見昌彦 |

| 14 | バーチャル空間における143室の再現 | ||

| 15 | 展覧会VRアーカイブの構築と美術・歴史教育への利活用 | 人文社会系研究科 | 芳賀京子 |

| 16 | 数学における「概念の可視化」とその教育支援への応用 | 数理科学研究科 | 河野俊丈 |

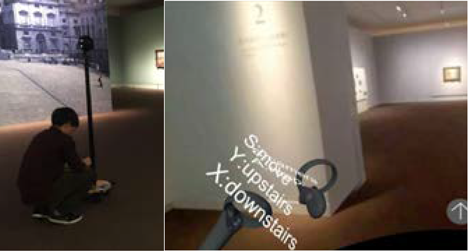

美術館・博物館特別展のVRデータや高精細画像などを利用し、VRアーカイブやデジタル・ミュージアムの構築と、VR美術・歴史教育教示の開発を目指す取り組み。昨年11月の東京都美術館「コートールド展」では、人文社会系研究科と工学部の学生が会場内のVR撮影を行い、データの編集は工学部の学生が担当しました。

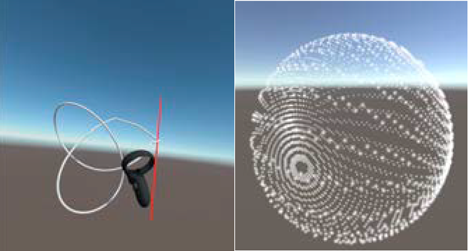

現代数学で扱う高次元の物体の直感的イメージを得るため、学生とOBのチームが週1回の作業をミーティングを重ね、VRを用いた「可視化」を検討。VR空間内で結び目の描画と変形と数学的操作を自由に行うツールと、4次元空間内の物体をVR空間内に描くための基本的な機能を実装したツールを開発しました。

| 1 | ⾝体化デザインによるAR天⽂共同学習環境の開発 | 情報理工学系研究科 | 葛岡英明 |

| 2 | 幻肢の運動表象におけるVR治療効果と痛みの性質の役割の解明 | 医学部附属病院 | 住谷昌彦 |

| 3 | VRを⽤いた⼀⼈称体験により認知症の理解と⽀援⾏動の動機付けを⾼める教育プログラムの開発 | 医学系研究科 | 五十嵐 歩 |

| 4 | AR技術を⽤いた⼿術⼿技トレーニングシステムの構築 | 斎藤 李 | |

| 5 | バイオセーフティチャンバ内における無菌操作VRシステムの構築 | 新領域創成科学研究科 | 伴 祐樹 |

| 6 | “機械を感じる”——デジタルファブリケーションのインタフェースとなる⼊⼒データとしての触覚情報—— | 工学系研究科 | 山岨達也 |

| 7 | ムービーマップによるバーチャルキャンパスの実現 | 情報理工学系研究科 | 相澤清晴 |

| 8 | ⾼精細3DCGを⽤いたオンライン解剖学実習アプリの開発と教育への応⽤⾦ | 医学部附属病院 | 金 太一 |

| 9 | 附属動物医療センター(VMC)VR院内ツアー | 農学生命科学研究科 | 西村亮平 |

| 10 | 附属牧場を活⽤したVR教育フィールド | 桑原正貴 | |

| 11 | VRを⽤いた⼩動物外科⼿術教材の作作製と教育効果の検証 | 中川貴之 | |

| 12 | ⼩⽯川植物園のハイブリッドバーチャルツアープロジェクト | 先端科学技術研究センター | 稲見昌彦 |

| 13 | ⾼齢者とのTele-SocialActiviyを通じた遠隔教育研究活動 | 情報理工学系研究科 | 伊藤研一郎 |

| 14 | VRの議会運営への利活⽤に関する調査研究 | 先端科学技術研究センター | 牧原 出 |

| 1 | VRを開発プロセスに組み込んだ新しいあそびをつくるハッカソン | 情報学環 | 伊達 亘 |

| 2 | 「インタラクティブ4DCGを用いた頭蓋底手術シミュレーションの教育への応用 | 医学部附属病院 | 金 太一 |

| 3 | ウィズコロナ時代の助産師教育における、VRを用いた分娩介助技術に関する教材の開発と評価 | 笹川恵美 | |

| 4 | VR技術を用いたうつ病のスティグマ軽減を目的とした教育アプリの開発 | 医学系研究科 | 香山綾子 |

| 5 | VR技術を用いた疑似盲導犬歩行体験プロジェクト | 新領域創成科学研究科 | 渡邉 学 |

| 6 | VR空間を活用した異文化交流・多文化共生経験を高める国際研修プログラムの開発 | 総合文化研究科 | 佐藤みどり |

| 7 | VR/AI技術を活用した地域連携のためのフィールド調査 | 先端科学技術研究センター | 牧原 出 |

| 8 | ムービーマップの観光業への応用と現実世界融合の模索 | 情報理工学系研究科 | 澤邉裕紀 |

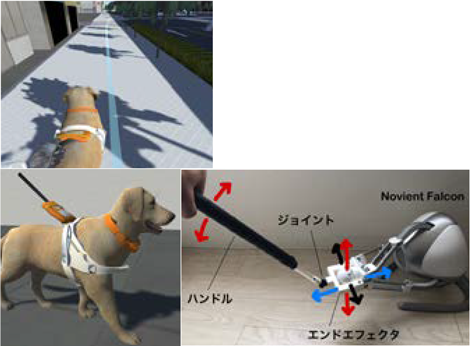

盲導犬との歩行体験会が各地で開催されていますが、多人数に対する長時間の歩行体験では盲導犬が疲弊する問題が指摘されます。そこで、盲導犬歩行時の主観視点と力覚的体験を表現できるVR技術に着目し、VR空間における盲導犬との力覚的インタラクションを通じて盲導犬の理解促進に資するかを検証するプロトタイプを作成しました。

日本人学生と外国人留学生が共に学ぶ国際研修プログラムの開発を目指した取り組み。日本文化や先住民族の文化と歴史を理解し、他の多様な文化との比較考察を行って議論しました。 オーストラリアの提携大学とともに、オンライン語学研修と異文化交流、スタディーツアーを含むパーチャル国際研修も実施しました。