創立以来、東京大学が全学をあげて推進してきたリベラル・アーツ教育。その実践を担う現場では、いま、次々に新しい取組みが始まっています。この隔月連載のコラムでは、本学の構成員に知っておいてほしい教養教育の最前線の姿を、現場にいる推進者の皆さんへの取材でお届けします。

科学と社会の関係を10人の講師に学んで議論

/「現代科学技術概論Ⅰ」

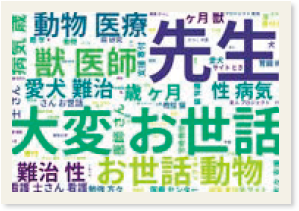

教授 大杉美穂

――科学技術インタープリター養成プログラムの必修科目となる授業ですね。

「様々な分野の研究者と、研究者ではない立場から研究に携わる有識者たちが、ゲスト講師として講義を行い、その内容について皆で議論するオムニバス形式の授業です。私は2018年度から参加していまして、講義を行うのに加え、担当教員の一人として他の回にも参加しています。私は基礎研究者で、社会の役に立つために研究をするという視点は持っていませんでしたが、参加を機に自分の研究分野で社会との接点があるとしたら何なのかを考え、生殖補助医療をテーマに選びました。所属する日本卵子学会で得た知見に加え、一般の人が生殖補助医療についてどのように情報を得ているかを知るために、新聞やWeb上にある情報を調べて話題提供しています」

高度生殖医療の現状を紹介

――今年度の大杉先生の講義は7月5日にオンラインで行われました。

「妊娠のメカニズムや不妊治療の概略と歴史を確認した後、高度生殖医療の現状について紹介しました。近年、卵子の凍結保存技術が進み、福利厚生の一環として社員の卵子凍結費用を支援する企業が日本でも現れています。今は出産せずに働きたいが将来のために健康な卵子を保存しておきたいという女性に選択肢を示すことが、優秀な人材を確保したい企業にとっての価値に繋がっているわけです」

――大学にも当てはまりそうな話です。

「今春、日本で不妊治療の保険適用が始まりましたが、治療の現場では新たな課題も生じています。不妊治療で生まれた子が出自を知る権利、ヒトのゲノム編集の是非、出生前診断と中絶決断といった問題も避けて通れません。不妊治療の歴史を調べると、奴隷を使って人体実験をしたとか、女性に情報を開示せずに人工授精していたという事実も出てきます。当時としては問題がなくても、今見ると問題だらけです。昨年の講義ではブタの体内でヒトの臓器を作る研究の話もしました。こうした実験は、以前は禁止されていましたが徐々にできるようになりつつあります。時代によって評価は変わるわけで、現在私たちが行っていることも、将来振り返ると問題があると見なされるかもしれません。授業を通じて、そうした視点を持つことの意義に気付かされました。よくあるアウトリーチ活動は私にはしっくりこない部分があったのですが、研究成果が社会に及ぼしうる影響を意識した上で基礎研究に取り組むことが重要だと考えると腑に落ちました」

教員にも気づきを与える授業

――他の回で印象的だったことは?

「障害の社会モデルという考え方があるとか、研究者が楽しんでいれば情熱は周囲に伝播するとか、樹木の伐採は必ずしも悪ではないとか、メディアではシナリオに合致する話だけが求められるとか……私には発見ばかりです。通常は接点のない異分野の学生の話を聞けるのも刺激になっています。このプログラムを受講する大学院生は、モチベーションが高いのはもちろんですが、言葉にして表現するのが得意で、各々の分野の専門家としてただの感想とはひと味違うコメントや情報をくれるんです。入学時のガイダンスにダイバーシティ教育が組み込まれていて履修登録に必須である海外大学の例とか、ヒトと動物のキメラをどう受け止めるかについての日本語の論文も出ていたよとか。前期課程の生命科学の講義に出ていた学生が大学院に進んでこのプログラムを選択し、授業で再会したこともありました。学生の皆さんより私のほうが楽しんでいる授業かもしれませんね」

| 1 | 松田恭幸(総合文化研究科) |

|---|---|

| 2 | 蔵治光一郎(農学生命科学研究科) |

| 3 | 塚谷裕一(理学系研究科) |

| 4 | 熊谷晋一郎(先端科学技術研究センター) |

| 5 | ディスカッション/ふり返り |

| 6 | 高祖歩美(国立遺伝学研究所) |

| 7 | 野上識(理学系研究科) |

| 8 | 宮本英昭(工学系研究科) |

| 9 | ディスカッション/ふり返り |

| 10 | 多久和理実(東京工業大学) |

| 11 | 須田桃子(NewsPicks) |

| 12 | 大杉美穂(総合文化研究科) |

| 13 | ディスカッション/ふり返り |

各回とも講義後に約30分のディスカッションを行うほか、直前3回分を振り返って議論する回も設けているのが特徴的。