創立以来、東京大学が全学をあげて推進してきたリベラル・アーツ教育。その実践を担う現場では、いま、次々に新しい取組みが始まっています。この隔月連載のコラムでは、本学の構成員に知っておいてほしい教養教育の最前線の姿を、現場にいる推進者の皆さんへの取材でお届けします。

音声を軸に科学の進め方を学ぶグループワーク

/初年次ゼミナール理科「音声コミュニケーションの科学」

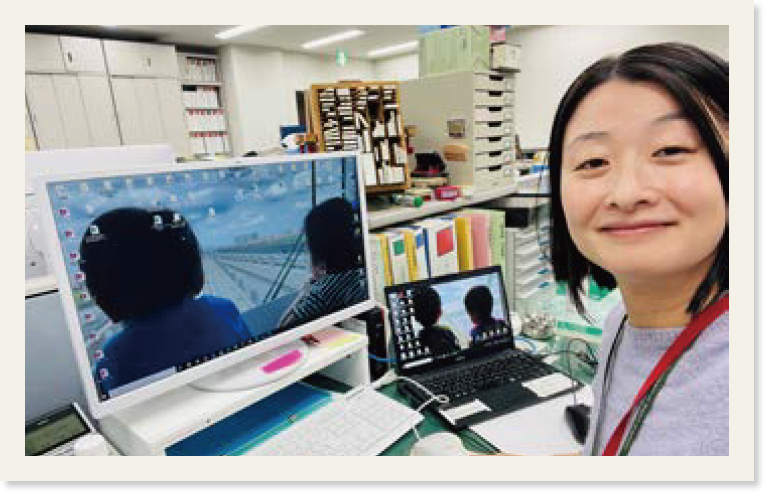

特任准教授 橘 亮輔

――進化認知科学研究センターから4月にKOMEXに移られたんですね。

「私のバックグラウンドにあるのは工学と音楽と心理学です。心理学の肝は主観をいかに客観的に計測するか。音の高さは周波数で表せますが、それで全てが説明できるわけではありません。我々は周波数検出を行っているのではなく、周波数に対応した何らかの感覚を得ている。物理的な量と感覚的な量がどう結びつくかを理解できれば、音声コミュニケーションにも科学的に切り込める。その辺を捉えられるように授業を設計しました」

興味別に班分けして調査・発表

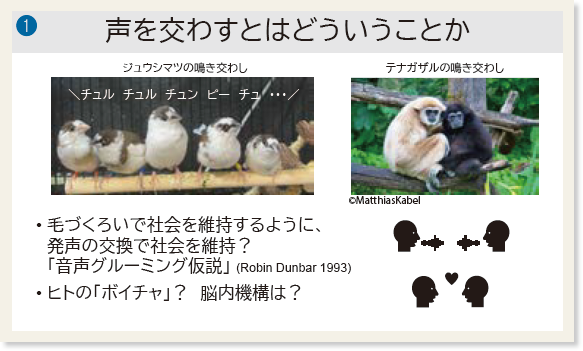

「音響物理、聴覚の仕組み、鳥などの生物音響の基礎について第3~9回でひと通り学んだ後、論文検索で各自気になるキーワードを抽出し、背景、目的、方法、結果、考察を意識してまとめてもらいました。そこで見えた興味をもとに、20人の学生を①声の印象と個人性、②声の知覚認知、③声の情動情報、④発声の制御と相互作用、⑤音楽と音声の関係の5つに班分けしました。班ごとに研究テーマを決めて第10~12回に実験・調査を行い、第13回に成果発表を行いました」

――どんな発表がありましたか?

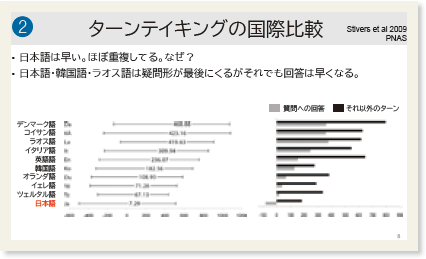

「④班のテーマはターン・テイキングでした。会話の順が替わる際、相手が話した後にどの程度の時間を置いて話すかです。平均するとその間隔は200ミリ秒ですが、コロナ禍の影響で間隔に変化が生じているのではないかという着眼点。マスクをすると喋り終わりがわかりづらくなるか、衝立を置いた状態だとどうなるかなど、条件を変えて検証しました。被験者数が少なく、明確な結果は出ませんでしたが、問いの立て方とその検証は、制約があるなかでよくできていました」

リアルな声が明解とは限らない

「③班のテーマは感情音声でした。同じ文章を感情別に役者が読んで録音したデータベースがありますが、自然な状況で録音されたものは少ないという着眼点をもとに、彼らはYouTubeで自然な音声を探りました。たとえば、受験で合格を知った瞬間の声を人に聞かせてどんな感情かを訊ねると、喜びなのか悲しみなのかはっきり言えませんでした」

――嬉しすぎて泣いたりしますもんね。

「リアル=明解とは限らないことが彼らの実験で明らかになりました。YouTubeを使った情動音声データベースを作った研究者もいますが、1年生がそれと近い問題意識をもって取り組んだことに手応えを感じましたね。ただ、振り返ると、内容を少し詰め込みすぎたかもしれません。学生ごとの興味に合わせたくて様々な研究のトピックを提供したんですが、それで時間が足りなくなった感があります。グループワークの回がもう1回あればもう一段高みに引き上げられたかも……」

――音声コミュニケーション分野の最新研究トピックを一つ教えてください。

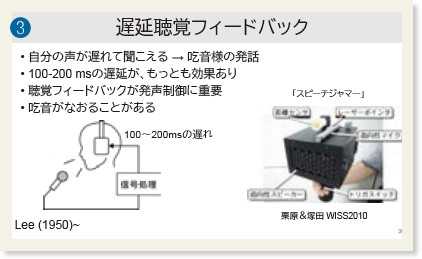

「たとえば、自分の声をマイクで拾って変化を施してからヘッドホンで聞かせるという実験があります。声が遅れて聞こえるようにすると、話者は非常に話しにくくなります(遅延聴覚フィードバック)。声の高さを上げて聞かせると、低くなるよう自動的に修正して話すようになります。そうした音声フィードバック制御についてまとめた私の論文を紹介しました」

「5グループの発表はどれも研究に発展しそうなもので、私にも大きなフィードバックがありました。今後もし研究することになったら、発表した学生にも声をかけてともに取り組めたらいいですね」

| 1 | ガイダンス |

|---|---|

| 2 | ガイダンス |

| 3 | 情報共有方法、背景知識調査 |

| 4 | 音声コミュニケーション概論 |

| 5 | 音響物理、音の操作 |

| 6 | 聴覚知覚 |

| 7 | 聴覚神経科学 |

| 8 | 音声の音響特性 |

| 9 | 音声知覚と社会相互作用 |

| 10 | 動物の音声交換と音楽 |

| 11 | 研究調査法、調査実施 |

| 12 | データ分析と発表準備 |

| 13 | 成果発表と講評 |

全13回はガイダンス→音響学基礎+聴覚の仕組み→音声の仕組み→動物の話・音楽→班作業(実験・調査・発表)と進みました。