社会とのコミュニケーション拠点として2005年に誕生したUTCC。研究成果を活用した商品やUTokyoマークの公式グッズを販売しています。年度末の贈答需要に応えるため、2021年以降の新商品を紹介し、商品開発に関わった二人の先生のインタビューも掲載しました。本郷赤門横のお店は平日10時30分~17時に来店OK。ネットショップはいつでも利用OKです。

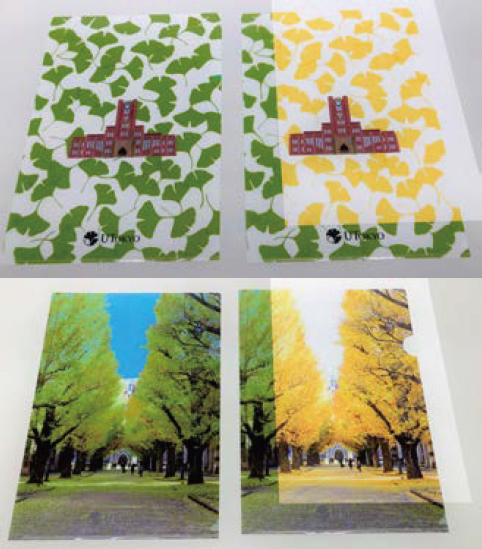

新緑が黄葉に変化!

マジッククリアファイル(銀杏葉)(並木)

各450円

表面と内側のデザインの組み合わせにより、白い紙を入れると色が変わって見える不思議なクリアファイル。安田講堂&銀杏の葉のパターンと、安田講堂に向かう銀杏並木の写真風デザインの2タイプ。どちらも銀杏が新緑から黄葉に劇的に変化!

鷗外歿後百年記念一筆箋

そえぶみ箋(鷗外文庫)

各450円

2022年に総合図書館で開催された「テエベス百門の断面図 歿後100年記念 森鷗外旧蔵書展」の記念グッズとして作られた、鷗外ゆかりのモチーフ入りそえぶみ箋。1枚に7行という仕様が絶妙に使いやすい美濃和紙の便箋です(封筒付き)。

太古の蓮に思いを馳せて

蓮香ネイルオイル

1,650円

東京大学出身の植物学者・大賀一郎博士の名を冠した大賀蓮。その香りを再現した人気の蓮香シリーズから、ロールオンタイプのネイルオイル(容量8㎖) が誕生しました。生命の神秘を感じさせる清らかさを織り込んだ爽やかでやさしい香りです。指先に塗ることで奥深くまで浸透し保湿されます。蓮香シリーズのハンドクリーム(980円)とセットにしてのプレゼントもおすすめです。

MONO × UTokyo

本郷建物柄シャープペンシル(紺)

880円

安田講堂、赤門、総合図書館と本郷構内の雰囲気をデザインしたシャーペン(トンボ鉛筆)。側面にUTokyoマークが印字されたオリジナル商品です。軸を上下に振って芯を出す「フレノック機構」、クリップを押し上げるとフレノックが固定される「フレロック」機能も搭載し、筆箱内での誤ノックを防げます。クリップを押し下げて芯を出すことも可能です。

東京大学のオフィシャル勝負ネクタイ

東京大学オフィシャルネクタイ

ワイドストライプ

各15,000円

銀座田屋の制作による、スクールカラーの淡青をイメージした新柄シリーズです。従来品より細いシルク糸を使用し(朱子織)、高級感のある艶と輝きとともにボリューム感のある生地に仕上げました。剣先の裏には大学のロゴがあしらわれ、濃紺地のストライプには細かい銀杏のデザインも施されています。式典や学会、就職活動など、大切なシーンで着用いただきたい東京大学の「勝負」ネクタイです。

野生のワイン酵母で醸し、

野生のワイン酵母で醸し、

オーク樽で熟成させた、

大学ならではの日本酒です

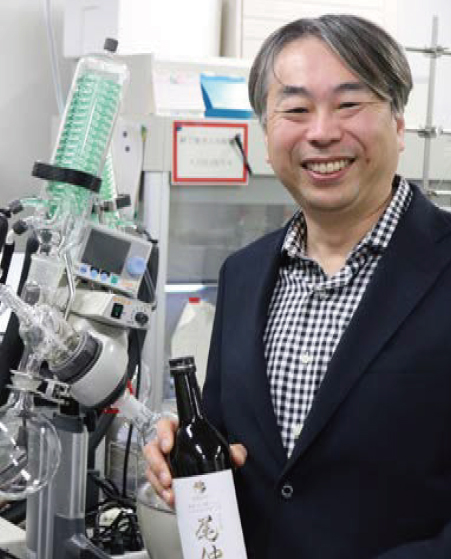

微生物潜在酵素(天野エンザイム)

寄付講座 尾仲宏康

麦芽から発見した野生酵母が元に

富山県立大学にいた頃、地元産の野生酵母の探索を始めました。酵母は随所に存在しますが、目に見えず、候補になるものを培養して初めて姿が確認できます。果物や花の蜜など糖分が多い環境にいることが多いですが、たいていは発酵力が弱くて酒造りに向きません。あるとき、地ビール会社から預かった大麦麦芽で実験した余りを培養したところ、たまたまよい酵母が見つかりました。実家が蔵元(成政酒造)の研究者が同じ学科にいた縁で、2012年に「尾仲」が生まれ、クラウドファンディング(CF)を活用して醸造と販売を続けてきました。

市販の日本酒の多くに日本醸造協会が配布する酵母が使われており、だいたいは風味が似通います。でも、野生酵母だと違う風味の酒ができます。野生酵母で商業レベルの酒を造るのは、蔵元にとっては大きなリスクですが、大学なら利益を出す必要はないし、微生物の扱いはお手のもの。野生酵母を使う酒造りは大学向きだと思います。

私は2012年に東大に来て、研究室旅行で足利のワイナリーを見学しました。ワインでも協会酵母を使うのが普通ですが、ここは葡萄を潰して自然に発酵する形にこだわっています。ワインにどんな酵母がいるのか知りたいと言われ、研究室で分析すると、発酵が進むにつれて酵母が入れ替わっていました。アルコール度数が15%程度になったときの酵母を分離し、ワイナリー名と葡萄名と分離年からccPTM18と名付けました。大麦麦芽の酵母とccPTM18を使って各々仕込み、2019年にCFに出したところ、後者のほうが好評だったので、2020年からはccPTM18一本にしました。

燻製香のない珍しいワイン酵母

ワイン酵母を日本酒に使うことはあまりありません。ワイン酵母には燻製のような香りがある場合が多く、日本酒に使うと気になる香りになりがちです。ところが、ccPTM18にはたまたま燻製香がありませんでした。

ビンテージものに価値がつくワインやウイスキーと違い、日本酒では新酒が尊ばれますが、「尾仲」はワイン用オーク樽で半年から1年ほど寝かせた熟成酒です。近年、日本酒でも熟成酒という分野ができつつありますが、向き不向きがあり、大吟醸酒などは熟成させても逆効果なようです。酸味が強い酒のほうが、熟成で深みが出ると言われます。ほどよい酸味が特徴的な「尾仲」は熟成酒に向いていると思います。

この酒をUTCCでという話が始まったのは2021年11月。2022年5月に運営委員会に臨み、試飲会を経てGOサインをもらいました。苗字が商品名で大丈夫かとも思いましたが、もともと酒に向きそうな名前はどれも商標を取られていたために苗字にした経緯があり、酒名も継続となりました。

研究室の大先輩にあたる坂口謹一郎先生が亡くなったとき、私は学生として葬儀の手伝いをさせてもらいました。坂口先生は退官後に『日本の酒』という本を書いてお酒博士と呼ばれました。この本には熟成させた日本酒もいいと書いてあります。大先輩も推していた熟成酒をUTCCで出せたことに感慨を覚えます。「尾仲」はいわゆるきれいな日本酒ではなく、日本酒の幅を広げる大学らしい日本酒だと自負しています。

純米吟醸

尾仲

3,300円(税込)

「お米は富山の五百万石です。洋風のおつまみで冷やで飲むのもおすすめ」と尾仲先生。

演習林が生む年2万㎥もの

演習林が生む年2万㎥もの

木材をキャンパスの内外で

もっと活用するために

附属演習林企画部長

森林流域管理学研究室 蔵治光一郎

蔵治先生の研究室

演習林箸シリーズ第2弾

田無演習林のシラカシで作った箸を11月から販売しています。北海道演習林のウダイカンバ箸に続くシリーズ第2弾です。

演習林の目的は教育研究であり、持続可能な森林管理の研究のために生産する木材を市場に出荷しています。田無のシラカシは、直径44cm、高さが約22mの巨木で、大きくなりすぎたために伐採したものです。丸太を何かに使えないかと考え、候補に上がったのが箸でした。

どの木でも箸にできるわけではありません。細長くて加工が簡単ではなく、ある程度の強度も必要です。業者さんに提案しても、木の名前を伝えただけで断られたり、加工してみてダメだという場合もあります。以前の例では、サワラは前者、ユーカリは後者でしたが、幸いシラカシはうまくいきました。

演習林は毎年約2万㎥もの木材を産出しますが、そのほとんどは市場に出るとラベルが消え、産地がどこなのかわからなくなります。大量消費の時代にはそれでもいいですが、消費者が価格以外の商品価値を意識して選ぶ時代になると、どこで誰が育てた木材なのかというラベルがあったほうがいい。多くの木材は産地がわからない状態で流通しますが、そこを変えないと林業は辛くなる一方です。苦労して切り出しても買い叩かれる状況だと持続できなくなる……。そんな思いを持っていた約5年前、UTCCから打診をもらいました。実は以前、環境三四郎※の学生が農学部にいた関係で、千葉演習林の木材で箸を作って生協で販売したことがあり、箸の商品化への道筋はだいたいわかっていました。箸の会社と知り合い、機会があったら演習林で記念品を作ろうと思っていましたが、せっかくならUTCCでもと考えて商品化を決めました。

幸い売れ行きは好調で、ウダイカンバ箸は追加発注しました。特に外国人のお客さんに人気があります。シラカシ箸では、身近な住宅地の近くでとれた木でできていることに価値を感じてもらっているようです。木目や色合いはもちろん、手で一本ずつ削るので質感も各々違います。

富士癒しの森研究所のミズナラを次の候補にしており、すでに試作も行いました。その次は生態水文学研究所のヒノキを準備しています。その後は未定ですが、できたら7つの演習林それぞれの箸をと思っています。

野球部のバットになる!?

これまでは演習林の木材をあまり活用できていませんでしたが、まず学内での活用を進めたいです。私が学生の頃は机も椅子も床も木製が主でしたがいまは少ないですよね。それを置き換えられないかと考えています。昨年末から受注生産の学内受付を始め、科所長会議でご案内しました。計画的に木材を伐採し在庫する必要があるので、倉庫を用意して備蓄を進めています。

最近、野球部のバットの試作も始めました。試合用はいろいろと基準があって難しいですが、練習用なら可能性があります。野球部が演習林のバットで練習して勝ち点を得たら最高ですね。

キャンパス面積の99%を占める演習林から出る木材を使わない手はありません。演習林の木材を扱うベンチャーなども出てきてくれるとうれしいですね。

演習林のおはし

(大)(小)

田無シラカシ

各2,400円(税込)

※環境問題に取り組む学生団体