第28回

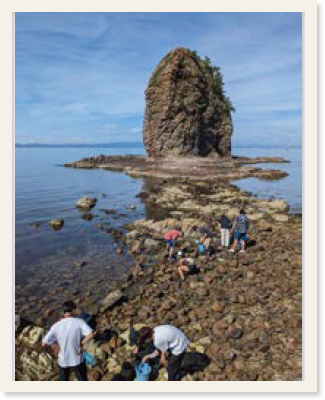

岩手県大槌町にある大気海洋研究所・大槌沿岸センターを舞台に、社会科学研究所とタッグを組んで行う地域連携プロジェクト―海をベースにしたローカルアイデンティティの再構築を通じ、地域の希望となる人材の育成を目指す文理融合型の取組み―です。研究機関であると同時に地域社会の一員としての役割を果たすべく、活動を展開しています。

海と希望の学園夏遠足2023

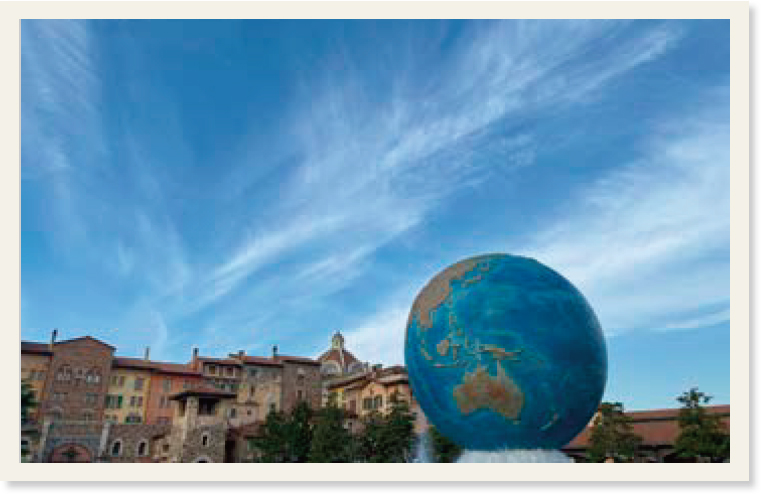

学校といえば、楽しいのは、なんといっても行事である。去年は「海と希望の学園祭 in Kamaishi」を開催。東大からは大海研、社研に加えて先端研も参加し盛り上がった。

今年は何の行事にしようか。関係者であれこれ考える。サマーキャンプにかけて「サンマーキャンプ」はどうかと主張してみたが、やんわり却下。挙句、遠足をすることにした。

「釜石で8月26~27日に一泊二日で遠足するんだけど」。メールによる口コミを中心に宣伝する。「久しぶりに行きます」とか「初めてですけどいいですか」とか。地元の友人やその知り合いに加え、思いのほか多くが市外からも集まった。

2006年以来、なんどか釜石でイベントをしてきた。内容的に重たいときもあったが、なんだかんだいつも笑っていた気がする。たいへんなときほど、笑うようにしていたかもしれない。今回の夏遠足でも、トークイベントや懇親会などいろいろやったが、笑いの絶えない二日間だった。

肩書や所属を超え、いじったりいじられたり。無茶ぶりしたりされたり。遠足は心身とも鍛えられる。釜石とは社研の「希望学」からの縁だ。今回も、大海研の佐藤克文さんと子ども同士が中学の同級生だったという地元の女性から「希望は考え過ぎてはダメだ」と妙にきっぱり諭された。笑ってばかりの海と希望の学校だが、含蓄に富んだ言葉によく出会う。

二日目の朝。遠足の目玉企画、「グリーンベルト」などの釜石復興まち歩きを実行。グリーンベルトは津波のときに港湾周辺の人たちが逃げられる避難通路として2020年4月に完成した。製鉄所の敷地を含む市内の中心に盛土してつくられた標高8~12メートル、長さ約750メートルに及ぶ「命の道」だ。

グリーンベルトを、市営ビルを起点に歩き始めると、製鉄所内部の設備がすぐ足元に見えてくる。左手に釜石湾が一望でき、コンテナ物流の成長著しい公共ふ頭や、遠くには湾口防波堤もはっきり目に映る。右の空を見上げると、五葉山をはじめ、かつての鉱山を含む山々が立ち並ぶ。地元で観光事業を手がける株式会社かまいしDMCの河東さんの説明を聞きながら歩く。釜石の自然や歴史を知ったり、震災前後で変わったことや変わらないことを実感する。

釜石を訪れる方、当地のこれまでとこれからを展望できる場所として、グリーンベルト歩きは、おすすめである(たまに鹿に出合えたりもする)。

遠足もあっという間に終わり、現地解散。それぞれの感想を胸に各自の場所に戻っていった。楽しかった行事ほど別れは寂しい。だが希望は、出会いだけでなく、別れと再会によっても、もたらされる。そんなことも三陸の地で学んできた。

学園祭に遠足にと、味わい深い行事を織り交ぜつつ、海と希望の学校は続くのである。