創立以来、東京大学が全学をあげて推進してきたリベラル・アーツ教育。その実践を担う現場では、いま、次々に新しい取組みが始まっています。この隔月連載のコラムでは、本学の構成員に知っておいてほしい教養教育の最前線の姿を、現場にいる推進者の皆さんへの取材でお届けします。

教育DXにより教養教育の質的転換を図る

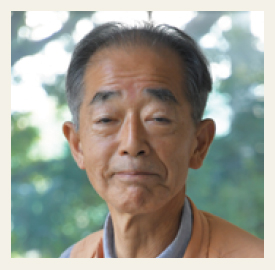

/教養教育高度化機構(KOMEX)に新設されたEX部門の5人のリーダーズに聞く

若杉 今年度、初年次教育部門とアクティブラーニング部門と自然科学教育高度化部門を統合してEX(Educational Transformation)部門ができました。教育DX(Digital Transformation)を活用した教養教育の質的転換を目指します。初年次ゼミナールの運営、アクティブラーニング(AL)の普及促進、自然科学分野のEarly Exposure(早期体験)などの取り組みを続けながら、先端技術を教養教育で活用するための検討も行います。

不確実な未来に対応できる人を

岡田 昨今、世界的潮流として、不確実な未来に対応できる若者の育成が教育に求められています。従来もALや初年次教育に注力してきましたが、部門統合でそれをより推進しようというわけです。

若杉 今後の検討事項としては、中高生との橋渡し(高大接続)があります。初年次ゼミ運営のノウハウを活かせるはずです。1・2年生と学部・大学院・卒業生との橋渡しも進めたいですね。

鹿島 大学進学時のマインドセットの切り替えは世界共通の課題です。私は高校生や東大の1年生に接してきて、かなり個別の違いが大きいと感じた経験から、自分が担当する少人数制実験授業では「個別最適」を心がけています。特に序盤に個別指導をがんばると、後で学生のパフォーマンスが違ってくると感じます。

宮島 初年次ゼミの基本的なスタイルは、学生が主体的に学ぶALです。素材や機会を提供し、おいてけぼりになる学生が出ないよう導くのが教員の役割だと思います。初年次ゼミ理科の教科書『科学の技法』(東大出版会、2017年)を改訂するため、いくつか授業を見学しましたが、学生の表現力は以前より格段に上がっています。コロナ禍を経たせいかICT機器に習熟した学生も多いように感じます。

中澤 初年次ゼミナールでは、第一希望の授業を受けられない学生が学習意欲を落としがちですが、ALの手法を活用すると、やる気に差があっても周りが引き上げてくれるケースが少なくありません。

岡田 ○○学とはこういうものだという思い込みが的外れだったとか、知らない分野だったが授業を受けたら面白かったという例も多々。教員との会話から活路が開ける場合もあり、面談が不可欠です。

中澤 生成AIに関しては、9月に教員向けワークショップを行いました。

鹿島 私の授業では、「寺田寅彦的思考」とは何かを記すレポートを授業中に書かせていました。人力では非常に時間がかかりますが、生成AIならほんの数秒。プロンプト次第で多様な論点が示されるので、最近はそれを元に議論しています。

生成AIは答に至るためのツール

中澤 私はグループディスカッションの際、ChatGPTを一つのグループとみなして同じテーマを与え、出てきた内容を共有します。学生は自分のグループでは出てこなかった視点も得られ、それを踏まえて議論が深まります。ChatGPTは、答を得るためではなく、答を考える材料を得るためのツールだと思います。

岡田 私は、学生が使ったプロンプト、ChatGPTの出力内容、それに返したコメントまで、やりとりをすべて提出させました。これならコピペにも気づけます。

中澤 教員がプロセスを把握できれば、不正利用を防げるし、どんなアドバイスがよいかも考えやすいんです。やりとり全部を確認するには手間がかかるので、優秀なTAの養成が重要になるでしょう。

若杉 来年3月のシンポジウムでは、そうした生成AIの活用についても話し合う予定です。主体性やグループワークが重要なのは、教養教育も我々EX部門も同じ。全部で24人いる教員で主体的なグループワークを重ねたいと思います。