第31回

大気海洋研究所と社会科学研究所が取り組む地域連携プロジェクト――海をベースにローカルアイデンティティを再構築し、地域の希望となる人材の育成を目指す文理融合型の取組み――です。東日本大震災からの復興を目的に岩手県大槌町の大気海洋研究所・大槌沿岸センターを舞台に始まった活動は、多くの共感を得て各地へ波及し始めています。

海と希望の学校が創り出すもの

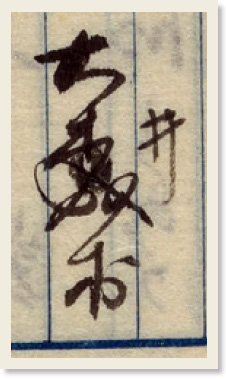

地域連携研究センター長/教授

第6期科学技術・イノベーション基本計画に掲げられた「総合知」という言葉をよく耳にするようになりました。様々な知の結集と活用を呼びかける重要かつ素晴らしい概念であることは容易に想像できます。しかし、その具体的な部分となると、これまで指摘され続けてきた文理融合や社会連携などとの明確な違いがはっきりしません。もし文理融合や社会連携の重要性が、言葉を変えて指摘され続けているのだとすれば、それは十分要請に応えることのできていない硏究界に対する社会からのメッセージと言えるでしょう。海洋生物学研究者である私自身、例えば生物・環境保全を目的とした環境保護団体などとの共同研究は、文理融合であり、社会連携であると考えていました。しかし、「海と希望の学校」に取り組んでみて、これは極めて小さなコップの中の話に過ぎなかったと反省しています。

そもそも、海と希望の学校のベースである「希望学」を始めたのは、社会科学研究所の経済学や歴史学、政治学などを専門とする研究者であり、当然ながらそこに「希望」の専門家はいませんでした。希望学は、参画した研究者が、まさに手探りで切り拓いてきた道だと言えます。海と希望の学校もこれと同じです。すでに「希望」の専門家である社研という心強い味方こそいますが、絶対的な正解があるわけではないことをよく知る彼らは、あくまでも皆で考えるというスタンスを崩しません。そもそも社研の研究者にとっても「海と希望」は初めてのチャレンジです。当然のことながら、大気海洋研究所はもとより、連携している三陸沿岸の自治体や企業、民間団体にも「海をベースとしたローカルアイデンティティの再構築を通じて地域に希望を育む」専門家など皆無です。いわば素人集団が、社研のアドバイスを得て進めているのが「海と希望の学校」なのです。

この「参画する人間が素人ばかり」ということが、我々の連携に力を与えているように感じます。これまでの学際や文理融合を謳う共同研究などを振り返ってみれば、全体を主導する核となる研究分野があって、ここから離れた参画者ほど、立ち位置やモチベーションを見つけづらいという状況があったように思います。しかし、誰一人専門家がいないとなれば、参画者は等しく自分の考えること、できることを提案できます。また、無闇に使うことは無責任の誹りを免れませんが、素人であるがゆえ「わからない」と言える強みもあります。仮にも自分の専門分野であれば「わからない」ということには大変な勇気が必要であり、周りもまた専門家だから何か重要なこと言うだろうと期待します。この時に発した一言が正しければまったく問題ありませんが、「余計な一言」で全体の活力を大きく削ぐといえば、どなたも多少なりとも思い当たる経験をお持ちではないでしょうか? 参加している様々な属性の人たちが、等しく「わからない」というカードを持ちつつ、それぞれの知識や経験、アイデアを披露できる環境は、とても楽しく、前向きなものです。

もしかすると、社会が求めている文理融合や社会連携とはこんなものであり、「海と希望の学校」から創り出される知識は「総合知」の一つと言えるのかもしれません。

「海と希望の学校」は、奄美の仲間たち※と共に、震災復興の先へ踏み出しています。