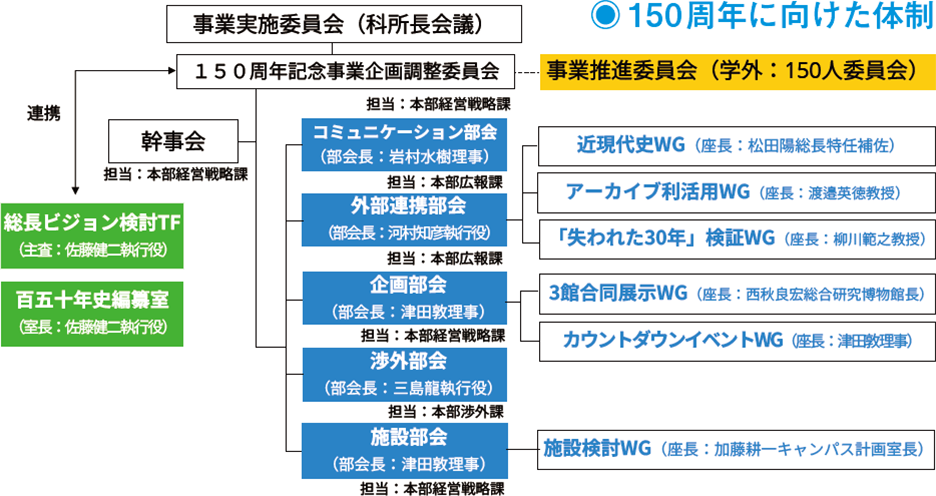

1877年に創立された東京大学は、2027年に150周年を迎えます。大きな節目を迎えるまで、もうあと1000日と少し。全学的に進められている年史編纂と周年記念の事業について、現時点での状況をまとめて紹介します。中の人として150周年に立ち会えることの幸運を噛みしめてください。

→ https://www.u-tokyo.ac.jp/150ut/ja/events/post_001.html

◉百五十年史編纂室の現在

通史と資料とテーマの3種で構成

本郷三丁目ビルの編纂室で、専任教員2人、事務職員1人に加え、特任研究員やRA※、オンキャンパスジョブの院生たちがリモートや対面で編纂作業を進めています。50年史も100年史も箱入りの重厚な大型本でしたが、今回は一般の人がパッと手に取れる本を目指します。予定しているのは、通史編、資料編、テーマ史編の3つです。

通史編は、戦前までを描く第1巻、新制大学になってから東大紛争前後までの第2巻、それ以降の第3巻で構成予定です。第2巻と第3巻をどこで切るかはまだ検討中ですが、教養学部の再重視や大学院の変革など、現在につながる諸改革の発端となった立川移転構想が分け目になるかと思います。2027年の周年式典で可能な限りを披露したいですし、東大史の講義も始めました。現在、関連本の執筆者に話を聞いたり、加藤一郎総長時代の報告書を読み込んだりしながら目次を組み立てている最中。並行して、『学内広報』『東大新聞』『教養学部報』などの基礎資料の整理とデータベース化を進めています。文学部次世代人文学開発センター人文情報学部門の院生が、記事を検索エンジンで探せるよう尽力しています。

データベースは、後に資料編として活用されます。100年史では印刷物でしたが、今回は検索しやすいデジタルコンテンツを想定。将来的には100年史の資料も含めて過去の資料と現在の資料を比較できるようにもしたいです。紙だとその時点での決定版という意義があるので、少部数を印刷することは考えています。

テーマ史編は、「150年史叢書」のようなシリーズ企画を検討中です。大学全体の動きを記す通史編には向かない題材を選び、コンパクトな書籍に仕立てます。進んでいるのはバリアフリー史と女性史です。前者では、バリアフリー推進室の発足に関わった職員、障害の当事者として入学した初期の学生、障害のある研究者の道を開拓した教員などへの聞き取りを行っています。後者では、個々の経験ではなく、女性と東大の関係を通史的に追う内容を目指します。そのほか、キャンパス、戦争、大学紛争、災害、スポーツなども候補です。

編纂の状況を伝えるため、1月に『一五〇年史編纂室通信』(季刊)を創刊し、学内で配布しています。Xでの発信も始め、学内スポットと歴史を結ぶ企画を展開中。#東大さんぽクイズで調べてみてください。

※リサーチ・アシスタント

◉外部連携部会近現代史WGの現在

東大紛争の資料を硬派な番組に

放送開始から2025年で100周年となるNHKと、150周年を2027年に迎える東大。大きな節目を控えた両者が、2023年に包括連携協定を結びました。教育研究の振興と人材育成、社会的課題の解決や地域社会の活性化が目的です。具体的には双方の資産を活用して番組を作ったり、展示やイベントを行ったりすることが期待されます。

「ブラタモリ」のようなカジュアルで有用なコンテンツをという意見も出ましたが、東大が関わるのだから、まずは硬派な番組を丁寧に制作しようということで、近現代史を中心にしたドキュメンタリーを考えることになり、1月に発足したのが近現代史WGです。文学部の鈴木淳先生と私、文書館の森本祥子先生と中西啓太先生が実働メンバーです。NHKからは「NHKスペシャル」「ETV特集」など、歴史のドキュメンタリーを得意とするプロデューサー陣が参加しており、東大の卒業生もいます。

3月にはNHKのチームが東大に来て、文書館などの資料を調査しました。現在はまだ、両者が擁する資料を整理している最中ですが、番組のテーマとしては、東大と国家、東大紛争、戦争と東大などが候補にあがっています。東大紛争は、存命の関係者もいて難しい部分もありますが、NHKが制作し、東大は資料を提供するという形だったら可能性はありそう。文書館には、未整理のものも含め、当時のビラやヘルメットなど、東大紛争の資料が多く残ります。整理済みの資料しか公開できないという制約はありますが、150周年が好機であることは間違いありません。

振り返ると、120周年の際に大きな取り組みが多数ありました。その一つに当時の各部局を紹介した映像作品があります。かなりの労力と予算を投入して制作されたものの、諸般の事情からお蔵入りになっていた貴重映像です。日の目を見せるならこの機会しかないでしょう。東大出身の巨匠・吉田喜重監督が撮った記念映画もあります。これは公開済みですが、小川三四郎が現代の東大構内に現れたという気になる設定。再び光を当てる意義は大きいはずです。

もちろんNHK側にも資料は膨大にあり、川口市にあるアーカイブズはあまりにも収蔵が多すぎて、調べ出したら収拾がつかないかもと言われています。双方の膨大な歴史資料と向き合い、2027年までに複数の番組を形にして世に問いたいと思います。

◉外部連携部会アーカイブ利活用WGの現在

災害への対応と記録の両面から

NHKとの組織間連携の進展を機に、津田敦理事からWGの打診をいただきました。災害対応をテーマにしたセミナーを3月に福武ホールで開催し、能登半島地震などの災害をテーマに双方の関係者が議論を行いました。そこで話したデジタルマップの構想がWGの活動につながっています。

大災害の際、報道機関は被災地の状況を3Dスキャンしています。非常に高精細&大容量で、通常のPCでは開けないデータとなります。これを使って、見る人が自由に操作できるマップを作り、多くの人にリアルタイムで災害状況を伝えたいのです。全国に支局を持つNHKは、災害時に迅速に現場に赴いて状況をドローンでスキャンできます。それを素早くマップに変換して公開すれば、被害の確認、住民の避難、支援物資の運搬といった対応に直結します。

実証実験として今回研究室で作った2016年の熊本地震のマップでは、データ受領から公開までほんの数時間。技術の進歩で処理速度が以前より上がりました。3DゴーグルをつけてVR空間に入り、より如実に被災地を感じる試みも始めています。

マップにはアーカイブの意義もあります。災害から時間がたつと人は被害の中身を忘れてしまいがち。災害から○周年の節目に被害を再確認してその後に備えるといった取り組みに有効です。

今秋に向けて、阪神淡路大震災のデータを使って視覚障害者が地震をどのように体験したかを考える企画も検討中です。真っ暗な空間で当日の音響を追体験するもの。被災地にはもちろん視覚障害の人もいます。彼らにとって必要な備えは何かを議論したい。前に広島のアーカイブを作った際、視覚障害の被爆者に話を聞きました。「ピカドン」といいますが、その方は「ドン」の印象だけを語っていました。障害者は情報弱者になる場合が多いですが、たとえば災害時に地下の暗闇にいたとすると、視覚以外の感覚を使うのに慣れた人のほうが状況を把握できるかもしれません。NHKの番組化も含めて考えようと思っています。

まずは災害を切り口にしましたが、東大の歴史的建築を活用する手もあります。昨年、関東大震災時の陸軍の空撮写真を現代のマップに重ねる展示を国立科学博物館で行いましたが、これの東大版をやりたいですね。150年間蓄積してきたキャンパス写真を使うといろいろできそうで楽しみです。

●コミュニケーション部会

周年の気運醸成のために150周年記念特設サイトを開設。150周年への想いを「響存」のキャッチコピーに込め、2027年4月12日までのカウントダウンを表示しています。記念ロゴマークは、基本形に加え「We♥UTokyo」などのメッセージ入りも用意。学生や卒業生の団体にも開放し、営利目的での利用も可能です。学生や卒業生や各界のVIPといった皆さんがロゴのパネルを持って撮った写真を並べる応援プロジェクト、ロゴをハッシュタグつきでSNS発信する「#ロゴで応援」プロジェクトも展開中。そのほか、東大のシンボルをフィギュア化するカプセルトイを企画し、2025年春の販売開始を目指しています。

●企画部会

過去を振り返り未来を考えるカウントダウンイベントを企画しています。安田講堂を会場に、年2~3回の開催を想定しており、第1回は「民主主義と東京大学」をテーマに7月27日(土)に開催します。政治学・歴史学・教育学の研究者(宇野重規、苅部直、加藤陽子、小玉重夫)に加え、街宣車を使わない新しい選挙スタイルで話題を呼んだつくば市議会議員の川久保皆実さん(本学卒業生)が登壇します。第2回は「スポーツと東京大学」をテーマに10月19日(土)に開催の予定。また、図書館・文書館・博物館による初の3館連携となる記念展示も実施の予定です。

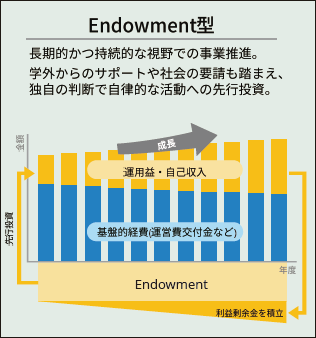

●渉外部会

150周年までに寄付金額150億円を集めることを目標として2022年10月に開始した使途一任型の基盤基金UTokyo NEXT150には、これまでに累計30億円以上の寄付が集まっており、法人・卒業生・個人の皆様への依頼を活発化させています。3月にはダイドードリンコ様のご支援を受けて150周年記念事業応援型自動販売機の設置を開始。売上の一定割合が寄付金となる自販機は、現在、本郷通りなど本郷キャンパス周辺の計8カ所に設置されています。施設部会と連携しながら、赤門周辺の歴史的環境整備事業とD&I推進プロジェクトの寄付募集開始も予定しています。

●施設部会

150周年事業では、本郷キャンパスで最古級のものが集結する赤門エリアの環境を整備することを検討しています。候補となっているのは、東大のシンボルである赤門(1827年~)の耐震工事、関東大震災の被災を免れた建物としても知られるUTCC(1910年~)の改修、そして一帯の発掘作業のなかで見つかった加賀藩の石組遺構の整備の3つです。遺構については、周辺を整備して解説パネルを設け、キャンパスを訪れた人が見学できるような展示にする構想が進展中。施設検討WGが中心になって詳細な整備計画やその中での優先順位を練りつつ、寄付獲得のための道筋の構築を始めています。