第1168回

海洋観測の現場から

大学院以来、海洋底の調査を行っている。調査船から機器を下して熱流量測定、潜水船に乗り込み、海底熱水域や断層出口付近の生物群集で温度計測、掘削船で南海トラフ震源域を3000mまで掘削など。

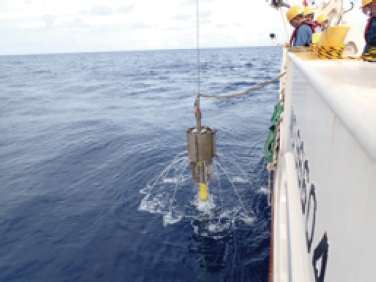

観測の現場では指示が正確に伝わらないと事故が起こりうる。意味が不明瞭な場合はくどいくらいに確認しあうし、作業状況を関係者に一斉放送する。海底堆積物を直径8㎝のパイプ内に採取する「ピストンコア」(写真)作業中、最も緊張する着底作業では、「ウインチ(へ、こちら)研究室、今から着底させます。秒速1mでワイヤー繰り出し、こちらの「着底」の合図でウインチストップしてください」とアナウンスする。着底時にワイヤーを繰り出しすぎると装置に絡んで、引き抜く時に最悪の場合ワイヤーが切断し機器を失う。なのでウインチマンへの指示には、あいまいなところがあってはならないし、指示する人は一人でなくてはならない(船頭多くして船、山に登る)。

作業は一人ではできない。学生であっても自分がすべきことを的確にこなすことが求められる。最初は要領がわるく、危険が伴う場合(例えば機器を吊り下げているワイヤーの下に入った時=ワイヤーが万一切れると命にかかわる)にはシニア研究者や乗組員から叱られる。しかしそのうち慣れてきて、次に何が起こるかを予測して行動できるようになる。一方、24時間一緒にいるので、オペレーションの方法を伝授する時間、取れたての観測結果を前に議論する時間はたっぷりある。このデータは自分たちしか知らない、その幸せをかみしめている間は浮世のさまざまをしばし忘れることができる。

SNSでは短い言葉で意図を伝える必要があるからか、まるで俳句のように凝縮した素晴らしい表現を、みなさん普通にやっている。一方で、短い言葉では伝わらないことをいかに正確に伝えるか、その訓練はどうなっているのだろうか。「難しいことを簡単に伝える」ためには、訓練以前に内容を深く理解する必要がある。先人の知恵を継承するために、まだまだ精進が必要だと感じる。

木下正高

(地震研究所)