6月7~8日に行われた駒場リサーチキャンパス公開2024。本部広報課のTとAが会場にお邪魔し、様々な展示や催しを拝見しました。シンポジウムや体験型イベント、研究展示など、企画は全部で200超。その中から特に目が止まったものについて、写真と感想コメントで紹介します。

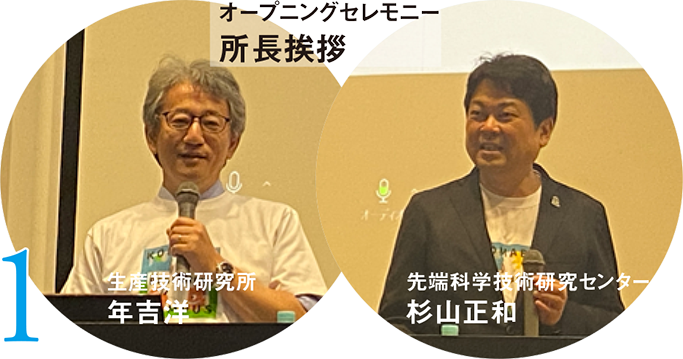

A●駒場リサーチキャンパスを回って気になった展示を紹介していきましょう。1は初日のオープニングセレモニーに登場した両所長。生産技術研究所の川添善行准教授と先端科学技術研究センターの森章教授も登壇し、「持続可能な人間社会、生態系の実現に向けて」というテーマに沿った講演を行いました。2は何ですか?

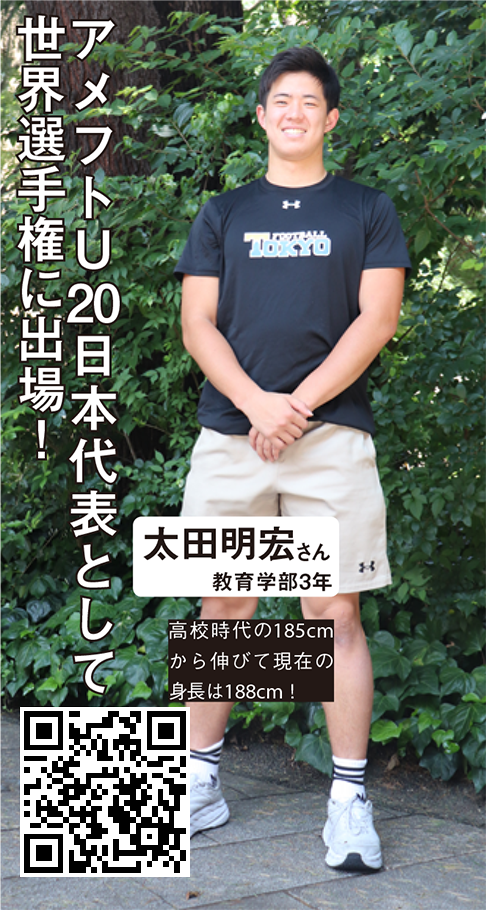

高校生が進んでリーダーに

T●「魚洗」という盥だよ。水で濡らした手で縁を擦ると、共鳴振動が起こって水面にちぢみ状の模様ができるんだ。約2000年前の中国の宮廷で健康器具として使われたんだって。3は、災害時の避難所を設置するワークショップ。リーダー役を決めるときに、まじめそうな一人の女子高校生が躊躇なく立候補して、キビキビと動き回る姿にウルッときちゃった。

A●完全にお父さんモードですね。

T●自分は仮設トイレ設置を担当したんだけど、部屋にあったシェードを目隠しとして利用したら、初めて見るアイデアだと褒められちゃった。てへ。4はヒューマノイドロボット「Alter3」。GPT-4と連携していて会話ができるんだ。癖が強いキャラクターに設定されているようで、少し口が悪い。「オルタ」のことを「オルター」と呼んだだけで「おい、オルタだ。名前を間違えるな」と怒られて快感だった。5はロボットが東大ロゴをペンで描く実演。『学内広報』1579号の表紙を使ってくれてうれしかった! 6は、「ホッペタッチ」といって、先端についているレバーを頬で操作することでパソコン入力したりできる装置。7は近年注目を集めている木造高層建築の模型。今回「万博と都市木造」の題で講演した腰原先生の研究室にはミャクミャク様のぬいぐるみも!

A●大阪・関西万博のマスコットですね。

T●8は総長補佐で広報誌部会の伊藤恵理先生。航空交通管理の自動化システムを開発中で、管制官やパイロットをサポートする自動化システムを導入できれば、出発待機時間を短縮でき消費燃費も少なくできるそうな。伊藤先生の著書『空の旅を科学する』(河出書房新社)を持って隣で微笑むお弟子さんは来年は管制官! 9は見た目の美しさだけでなく、「インクルーシブ」の観点で蓋の取りやすさなどを工夫した、資生堂(連携研究部門パートナー)製品のパッケージデザイン。10は天然林と人工林の3Dモデル。生物多様性の高い天然林のほうが整然とした人工林よりも木の高さがバラバラだったりして多様な機能を発揮するそうです。

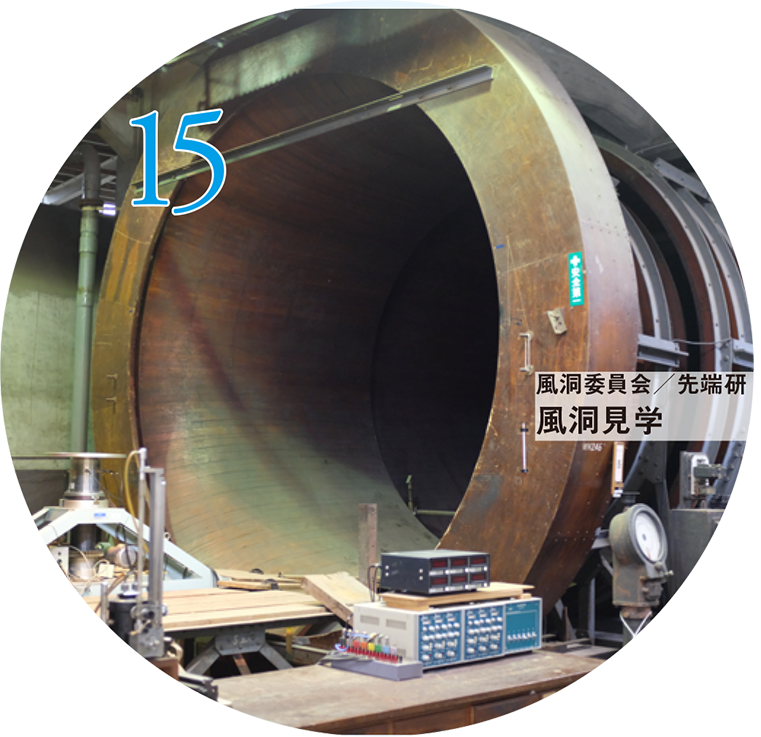

木製の3m風洞施設

A●11はサンゴのかけらを海に移植できる大きさになるまで育てる自生キット。サンゴの保全活動を多くの人に知ってもらうために作られたもの。12はLEDを液体窒素で冷やすと色が変化するという実演。冷却によってで体積が減少することが関係しているらしいです。13は柏キャンパスで行っている信号機を使った実証実験の模型です。信号機の設置の仕方と事故や渋滞緩和などの関係などを調べているそう。14はお昼に開催されたプロの演奏家による弦楽四重奏コンサート。美しい音色に私を含め多くの人が聞き入りました。15は3mの風洞施設。木製は珍しいそう。実際に見ると迫力があり、他の見学者からも感嘆の声があがってました。16は建設現場で目にする足場や3Dプリンターで作製した留め金などを使った仮設建築の模型。実物大モックアップには、茶室のような部屋があり、落ち着ける空間でした。17は ターニングセンタという工作機械がスタンプの持ち手を作っている様子。金属を回転させながら少しずつ表面を切削するのを中学生の団体が食い入るように見ていました。18は木造住宅の耐震性を見る実験装置。土台を激しく揺らすと、斜めにも柱が組まれた家のほうが壊れにくかったです。19は送風機と風を流す筒で構成された実験装置。女性二人組がとても楽しそうだったので、私も秒速10mの風を体験したら想像以上の強さで笑顔を作る余裕などありませんでした。体験会は大人気で長蛇の列が。

T●今回、広報課としては2年ぶりにキャンパス公開にお邪魔しましたが、コロナ禍の最中だった2年前より来場者が多く、屋台もあって、駒場リサーチキャンパスに本来の賑わいが戻っていました!