東京大学が全学をあげて推進してきたリベラル・アーツ教育。その実践を担う現場では、いま、次々に新しい取組みが始まっています。この隔月連載のコラムでは、本学の構成員に知っておいてほしい教養教育の最前線の姿を、現場にいる推進者の皆さんへの取材でお届けします。

第一人者が次代へ繋ぐ再生可能エネルギーの希望

/全学自由研究ゼミナール「Road to 2050 : 環境エネルギー政策の達成とビジネス」

科学特別部門

客員教授 田中 良

太陽光発電の第一人者として

――田中先生は日本の太陽光発電の第一人者として活躍されてきました。

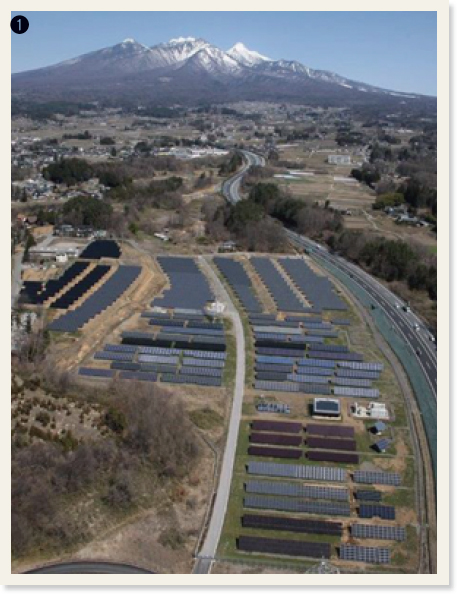

「電電公社(現NTT)の電気通信研究所で蓄電池の劣化判定法を確立した後、1995年からNTTの環境ビジネス本部長として太陽光発電の導入拡大に資する研究開発を進めました。2006~2011年には、FIT(固定価格買取制度)を導入する際の最適なシステムを探る資源エネルギー庁の公募を機に、9カ国27種の太陽電池の性能を調べました。日本一の日照時間を誇る山梨県北杜市に10万平米の土地を借りて総発電容量2メガワットの太陽光発電所を構築した、日本初の大規模太陽光発電の実証実験です」

――日本のメガソーラーの嚆矢ですね。

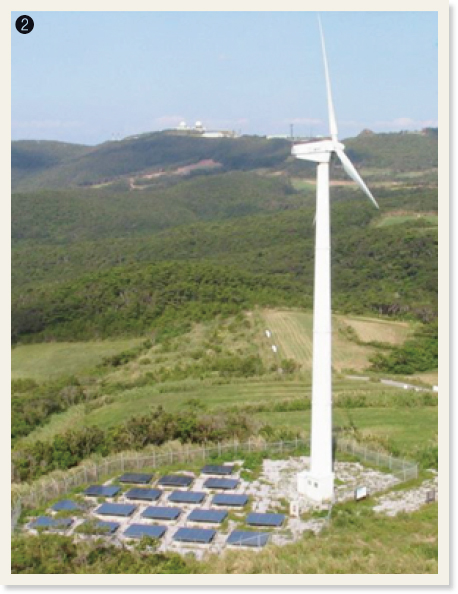

「機種別、設置角度別といった評価はもちろん、駐車場の屋根に取り付けた場合、ビルの壁に取り付けた場合(BIPV)、風力発電と併設した場合、水田の上に取り付けた場合(ソーラーシェアリング)など様々な想定でテストを行いました。そうした数々の検討を経て2012年に導入された日本版FITは、全体的にはよい制度でしたが、買い入れ価格が高すぎたのが問題でした。地球環境のための太陽光発電なのに儲けようとする風潮が広がり、安さ至上主義が蔓延し、気づくと全てが中国産に置き換わって現在に至ります。こうした歴史を振り返りながら、再生可能エネルギーの社会実装に関わる課題を学生に伝える講義を行っています」

脱炭素のまちづくりの現場にて

――脱炭素の地方創生もテーマだとか。

「2019年に発足したサステイナブル未来社会創造プラットフォームの活動です。岩手県の紫波町では、果物を栽培する際のエネルギー使用の最適解を導くマイクログリッドを災害にも適用できるよう整備しています。過去には沖縄県の久米島で風力と太陽光のハイブリッド発電システムの実証実験を進めました。島になかった港をクレーンで作るところから始めました。まず現地の状況を見て現場に最も適した姿を探るのが私のやり方。学生たちは環境に興味が高く、地球環境の悪化状況を理解していますが、環境と太陽光発電との結びつきなどはピンときていないようです。研究も教育も「百聞は一見に如かず」。座学だけでなく、現場を体験する見学実習もできるとよいのですが」

――来たる10月23日には先端研のENEOSホールで「情報とエネルギー」がテーマのシンポジウムを開催されます。

「昨今はAIの進化が目覚ましいですが、AIの活用が増えれば流通するデータ量が増え、処理に莫大な電力が使われます。情報化社会を支えるエネルギーをどう確保するのか。元総長の小宮山宏先生、NTT副社長の川添雄彦さんに講演いただき、私もディスカッションに加わります」

「鍵はサーキュラーエコノミーとカーボンプライシングだと思っています。動脈産業と静脈産業を組み合わせて循環させる仕組みを回すため、必要なお金は国民みんなで賄う。新規に資源を掘り起こすのではなく、既存の資源を有効に使い回すのです。たとえば、自動車を作ったらボディからバッテリーまですべてを再び活用する。虫は死んだら分解されて次の命の種になります。自然界には無駄がなく、人間だけが無駄を産んでいます。やり方さえ間違えなければ、地球上の全エネルギーを太陽光発電で賄えます。自然界の仕組みを見習わないといけません」