1月3日、東京箱根間往復大学駅伝競走(箱根駅伝)第101回大会に、東京大学から2選手が出場。第96回大会に続き、関東学生連合に選ばれた東大のランナーが箱根路を駆けました。東大から東大へ。栄誉の襷リレーを実現した2選手に、箱根にかけた思い、本番までの道のり、当日の手ごたえ、今後の展望についてうかがいました。大会に彩りを添えた陸上運動部長の言葉もお届けします。

ギリギリだったメンバー入り

――関東学生連合チームには、本大会の出場権がない大学の選手のうち、予選会の上位16人が選ばれるわけですね。

古川 10月の予選会では、関東学生連合チームに入る目安は80~90位で、本番を走る10人に入るには70位以内が必要と踏んでいました。目標は30番内でしたが結果は60番。連合チームでは5番でした。

秋吉 自分は連合チーム内1位、全体の20位内を狙って、77位。当日の暑さに適応できず、大失敗です。ギリギリ16人枠に入りましたが、過去2回は予選会だけで選考していたので出場は無理だと思いました。でも、今回はあと2回追加選考をやって3回の合計点で決めることになり、絶対に取り返すぞ、と。11月16日の1万m記録会でトップタイムを記録し、出場を決めました。

古川 自分は1万m記録会でも最後の16km単独走(12月9日)でも振るわず、絶望的でした。過去2大会も補欠で、結局「走れなかった人」になると覚悟しました。でも、合計点でなんとか10番に入り、走れることに。監督の方針があり、当日エントリー変更での出場となりました。

――迎えた本番。秋吉選手は最初のチェックポイントを区間1位で通過しました。

秋吉 やってやろうとは思いましたが、それほど飛ばしている感覚はなかったです。15.5kmあたりの遊行寺の登り坂がきついのは織り込み済でしたが、その後が意外に大変で。平坦と思いきや少し登っていて、後半にタイムが伸びませんでした。序盤に飛ばして疲れたのではなく、コースを少し見誤りました。目標は区間新でした。箱根路は少し特殊で、上り下りが多くて直線も長い。合格ラインがわからず、区間新なら文句なしだと思って目標にしましたが、そうはいきませんでした。ラスト1kmがハードでしたが、古川さんを見て元気が出て、襷を渡すときは楽しい気持ちでした。「頼みます」と言った気がします。

古川 秋吉が途中をトップで通過したと聞いて笑っちゃいました。わくわくして待っていたら笑顔で迫ってきました。晴れやかに襷を受け、勢いをもらって序盤飛ばしてしまい、まずいと思って緩めました。10km地点では高校の恩師から給水を受けました。八田先生の給水は横浜駅近くの14.7km地点です。熊本大学の学部生時代から交流があり、大学院進学を考えた頃に挨拶にも行っていた先生から力をもらおうと思って打診しました。走る自信がないと言われたので、立ち止まった状態で給水してもいいから、と頼んだんです。

箱根を走るなら東大だ!

――昔から箱根を目指していたんですか。

秋吉 東大に来た理由の一つです。高校は兵庫で、周りの多くは京大や阪大を志望しましたが、箱根を走るなら関東だ、と。勉強もできて箱根も走れる可能性がある大学といえば、東大です。高校時代は強豪には歯が立たないレベルでしたが、自分はノーテンキな性格です。陸上を始めたのは高校からなので、もう少しがんばれば何とかなると思いました。大学入学時は箱根駅伝など論外でしたが、「自分ならいける」と思ってやっていたら実力が伸びてきたんです。

古川 箱根駅伝は小学校の頃から憧れでした。速く走る人がいること、周りの盛り上がりのすごさに魅力を感じ、出るチャンスがある大学に行きたいと思いました。私立の実力校からお誘いいただきましたが、将来を考えて勉強もと親の説得を受け、広島大学を受けて落ちて、一浪でまた落ちてから熊本大学に入学。東大は大学院からです。

――学業ではどんなことを?

古川 身体運動科学の研究室で追尾走を研究しています。追尾走をすると楽に感じる理由を探ってきました。今後は、集団走に拡張した研究を行います。どういう集団構造だと走りやすいのか、集団形成のメカニズムと共に探っていきます。

秋吉 自分は機械情報工学科の3年生で、研究室配属はまだです。昔からロボットやものづくりに興味がありますが、具体的にこれというのはまだないです。動いて人の役に立つものを作ることに関わりたいです。

――お互いの特徴をどう見ていますか。

古川 ノーテンキで集団の影響を受けにくいのが強みです。集団内の位置を気にする人が多いですが、彼は「ゴーイングマイウェイ」。高い目標を立て、実現に向けて行動できる人。選手としては絶対ラストで勝つという気迫が強い。自分も自信があったんですが、競ってもほぼ勝てませんでした。

秋吉 8歳も歳上で、普通なら恐れ多い差なのに、学部生とも打ち解けてくれるのが古川さんのすごさ。経験が豊富で走力も高い選手が同じ視点で話してくれるのは大きかったです。走りでは、粘り強さがすごい。追尾走の研究をしているのに、けっこう飛び出すんですよ(笑)。無謀な飛び出しをする選手の多くはずるずる落ちますが、古川さんは粘る。自分も身につけたいです。

――第95回大会で箱根を走った近藤秀一さんがコーチをされているんですね。

秋吉 はい。練習メニューをたててもらい、助言をいただいています。本番の評価を聞いたら、区間5位以内なら「優」だけど7位だから「良」だなと言われました(笑)。

古川 実は同年代で、熊本大学時代から交流がありました。彼が箱根を走ったときはテレビで応援しました。いろいろ話してきたので、最後にハグしてくれてうれしかったです。八田先生には、すごいことをやり遂げたと後々わかるぞと言われました。

――今後について教えてください。

古川 京都工芸繊維大学で研究員になります。もちろん競技も続けます。目標は世界一マラソンが速いPh.D.。いまはマシュー・マットという人の2時間9分49秒がPh.D.の最高記録なので、それを破りたいですね。

秋吉 いまは「東大生なのに速い」という評価ですが、「東大生なのに」を外して単にトップランナーと言わせたい。足りない部分が多いですが、一つでも上を狙います。

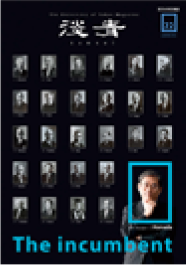

寄稿八田秀雄(陸上運動部長・総合文化研究科教授)

給水係もまた幸せでした

2人とも出走の可能性が高くなってきた頃は、往路と復路とにそれぞれが走れば、両方応援しやすくてよいか、などと考えたりしていました。しかし結局復路の連続区間となり、襷リレーが実現して、この方がはるかによかったと思います。特に秋吉君の区間7位相当は、これまで東大生が計15人走った中での区間最高順位となる、素晴らしい快走でした。

そして戸塚中継所での41年ぶりの襷リレーの時、私は横浜駅前ですでに待機していて、周りから「東大、襷渡った」と聞き、感激しました。それから45分後、いよいよ古川君の姿が見えてきました。「古川、本当に箱根走れた!」と思ったものの、感動している暇はありません。並走を開始し給水ボトルを2つ渡しました。そして最後に激励しようとして、思わず後ろ姿に向けてガッツポーズになっていました。彼を見送ったら、ホッとしてなんともいえない幸せ感のようなものが湧き上がりました。

この給水の様子がテレビに映っているとはわからず、その後の反響は全く予想外のことです。ただ、以前に私の授業をとったという卒業生が、私を思い出してくれたということも多かったようです。理系文系問わず前期課程の授業を担当する者として、それはうれしいことでした。

走った2人は本当によく頑張ってくれ、一生の宝になる経験だったでしょう。結果的に私にとってもそうなりました。多くの方々に応援いただきありがとうございました。

❷14.7km地点で古川選手を迎える。

❸給水!

❹報道陣の取材に応じる。