東京大学が全学をあげて推進してきたリベラル・アーツ教育。その実践を担う現場では、いま、次々に新しい取組みが始まっています。この隔月連載のコラムでは、本学の構成員に知っておいてほしい教養教育の最前線の姿を、現場にいる推進者の皆さんへの取材でお届けします。

学生が専門家と考える世界遺産と「グローバル」

/全学自由研究ゼミナール「文化遺産のポリティクス」「「グローバル人材」とは何か」

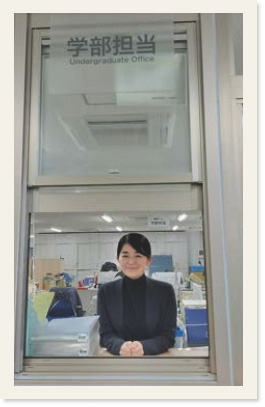

特任准教授 宮﨑 彩

――世界遺産委員会の事務局にあたる機関で勤務されていたそうですね。

「2019年はユネスコ世界遺産センターで働き、2020年からはペルーとカンボジア事務所で文化関連事業を担当して各国政府の支援に努めました。KOMEXでは1・2年生向け国際機関プログラムを担当しています。国際社会とのつながりのなかでキャリアを積む選択肢を伝えるため、昨年度は二つの授業を行いました」

ビートルズは世界遺産になる?

「一つは「文化遺産のポリティクス」です。文化遺産の歴史、制度の概要、制度運用の問題点などを講義で紹介。特別講義として第8代ユネスコ事務局長を務めた松浦晃一郎さんをお招きし、ユネスコケニア事務所で文化担当官を務める長岡正哲さんにもオンラインで話してもらいました。そうしたインプットを踏まえ、学生が各々興味のあるテーマを深掘りして発表するという授業です」

「ある学生は「ビートルズは世界遺産になりうるか」を調べました。基本的に世界遺産は有形物が対象。音楽は無形なので対象外ですが、アルバムのジャケットになったアビイ・ロードの横断歩道とか、ビートルズは世界遺産になる?保護と非保護の違いとは?曲を録音したスタジオとか、関連する有形物だとどうなのか。世界遺産条約や無形文化遺産保護条約などを参照し、オリジナルとコピー、政治と音楽の関係をも踏まえた発表が印象的でした」

「そしてもう一つの授業は、「「グローバル人材」とは何か」でした。国際機関などで活躍する9人の皆さんによるオムニバス講義です。国際機関の人も皆悩みながら働いていることを伝えたくて、キャリアがまだ流動的な30~40代をお招きしました。例えば、人道支援の最前線にいた元国連職員の女性には、家族を優先して一度キャリアをストップしなければならなかった、というリアルな話をしていただきました。そうした話を学生のうちに聞くことが重要だと思います」

――「人材」って少し物質っぽいです。

「「人材」より「シチズン」を使おうというのが学生たちの意見でした。英語以外の外国語力、学外での実務経験、ロールモデルと話す機会の提供、公的機関との連携など、授業を通して見えてきたポイントを学生たちが提言にまとめ、それをグローバル教育センターに提出しました」

「国連界隈ではポストSDGsの議論が進んでおり、2030年以降は「文化」が一つの柱かもしれません。来年度に向け、新たな開発目標で文化が果たす役割を考える授業を準備しています。文化の定義から議論が必要です。人の営みは全て文化ですが、それでは広すぎるかもしれない。少なくとも自分はこう考えるというものを導き出せるとよいのですが」

保護と非保護の違いとは?

「私の原点は7歳のとき住んでいたメキシコでテオティワカン遺跡に感動した体験です。白装束の人が集まって祈っていて、文化財が人の心に息づいているのがいいなと思いました。一方で、近くには丘の下に埋まったままの遺跡もあり、両者の違いは何かという疑問が芽生えたんです。いまも追いかけているテーマです」

――国際研修も担当されていますね。

「テーマは「戦争と文化」です。カンボジアでは内戦で多くの文化的要素が失われました。特産物の胡椒の苗木が絶滅に瀕した時期もありますが、一人の日本人の尽力で復活しました。戦争被害から復活を遂げた事例を現場で学生たちに見せたいと思います。以前現地で関わったNGOにいた、地雷の火薬成分を探知するネズミ(❶)にもぜひ会わせたいですね」

| 第1回 | 文化遺産とは何か? |

|---|---|

| 第2~3回 | 文化遺産保全の歴史 |

| 第4~6回 | 文化遺産保全の国際制度化 |

| 第7~9回 | 文化遺産をめぐる摩擦・課題 |

| 第10~13回 | 文化遺産保全のための対応策 |