広告、外資のコンサルティング、ブランド企業、大学教員などを経てグーグル アジア太平洋・日本マーケティング担当バイスプレジデント。2021年4月に本学理事(総長ビジョン推進担当)に就任。著書に『ワーク・スマート』(中央公論新社、2016年)ほか。本学教養学部卒。

広告、外資のコンサルティング、ブランド企業、大学教員などを経てグーグル アジア太平洋・日本マーケティング担当バイスプレジデント。2021年4月に本学理事(総長ビジョン推進担当)に就任。著書に『ワーク・スマート』(中央公論新社、2016年)ほか。本学教養学部卒。

広報戦略本部からの改組について理事らに聞く

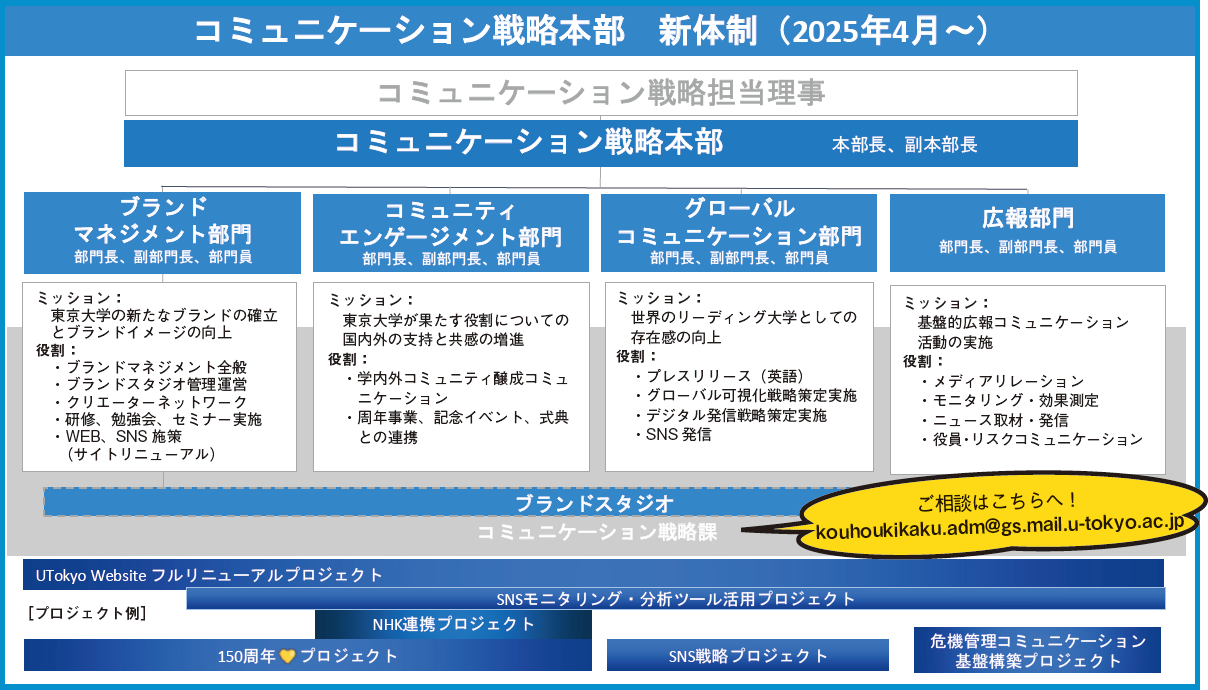

UTokyo Compass 2.0に記された計画を実行するため、2025年4月、広報戦略本部はコミュニケーション戦略本部に改組されました。世界のリーディング大学としてのブランド・レピュテーションを確立し、大学の新たなブランド確立のためのマネジメントシステムを構築する組織です。コミュニケーション戦略を担当する理事、本部長、副本部長が、今回の改組について思いの丈を語ります。

広報からコミュニケーションへ

岩村 「広報」は伝えたいことを広く報じるという意味ですが、「コミュニケーション」は、知らせるだけではなく、相手に伝わるところまでを含めた言葉です。「伝える」で終わらず「伝わる」までを気にかけるということ。UTokyo Compassが重視する「対話」と通底する言葉だと思います。

東大が今後も世界に貢献するには社会としっかりつながらなければなりません。それには、大学の活動を社会の皆さんに理解いただく必要があります。社会が大学に何を求めるのかを理解し、活動をストーリーとして打ち出すことが重要ですが、これまではそこが十分ではありませんでした。国内では知名度が高く、何か発信すればある程度注目してもらえましたが、時代は変化しています。学生や卒業生、地域や企業の皆さんなど、学内外のステークホルダーとより密に交わる必要があります。

グローバルな視点では、留学生や研究者が主なステークホルダーです。観光面に限らず、研究・教育の点でも日本には魅力が多々あります。たとえば、AIの利用を厳しく規制する国が多いなか、日本ではAI推進法が5月末に成立しました。日本に来ることはAI研究者によい影響を及ぼすでしょう。また、紛争が世界各地で続くなか、日本がセーフハーバーになっている面もあります。あるYouTuberは、欧州には過去、米国には現在、中国には未来しかないが、日本には過去も現在も未来もある、と話していました。時間的にも多様な視点が混在する国だと思います。その部分が伝わるようにすることが重要です。誰に何を伝え、結果としてどのような影響を与えたのかまでを想定するのが「戦略」です。

河村 岩村理事が4年前から繰り返し話していたことですが、ひとりよがりにならず、相手に思いを馳せながら伝えるのがコミュニケーションなのだということがやっと腑に落ちてきたように感じています。

活動の背景にある愛も伝える

岩村 たとえば、新しいテクノロジーを伝える際、その中身を説明するだけでは不十分です。それがどんな価値をもたらすのかが伝わって初めて、聞き手は自分ごととして捉えることができます。なぜ研究しているのかの部分も重要です。研究者は突き詰めると世界をよくしたいと思って研究しているはずですが、従来の広報ではその辺りがあまり伝えられなかったかもしれません。少し大げさですが、研究の背景には愛があるはず。理事として4年間多くの先生と話してきましたが、ほとんどの先生はそうした気持ちで研究していると感じます。それを隠さずに伝えることが共感につながります。UTokyo Compassのもと、大学経営でも高い志をもって難しいチャレンジをしている姿を伝えたいとあらためて思います。

河村 いま、外部の専門人材を巻き込むという大学全体の方針があります。いろいろな立場の人がチームを組んで働く姿を他部局・部署に先んじて見せるのもこの本部の重要な役目かもしれませんね。

岩村 東大のブランドを作るのは基本的には大学の中にいる人たちです。中の人と外部の専門人材が混ざり、新しい東大の魅力が外に染み出していくことが大切です。

学生スタッフとともに外へ

猪熊 私も卒業生の一人ですが、これまでは母校への関心が薄かったんです。学内の多様な活動ぶりを知るにつけ、いま自分が目の当たりにしていることを世の皆さんに伝えたいという気持ちが強まっています。

私が率いるブランドマネジメント部門は、大学のブランドを形作るコミュニケーションを進めます。東大人はバラバラで一つにまとまるのは難しいといわれますが、多様な人たちの気持ちが一つになるような、大学全体の方向性を作るキャンペーンを考えています。主な対象は在校生・卒業生。在校生を大事にし、大学と心の結びつきを感じてもらうことが、卒業後も大学との縁を保つことにつながります。

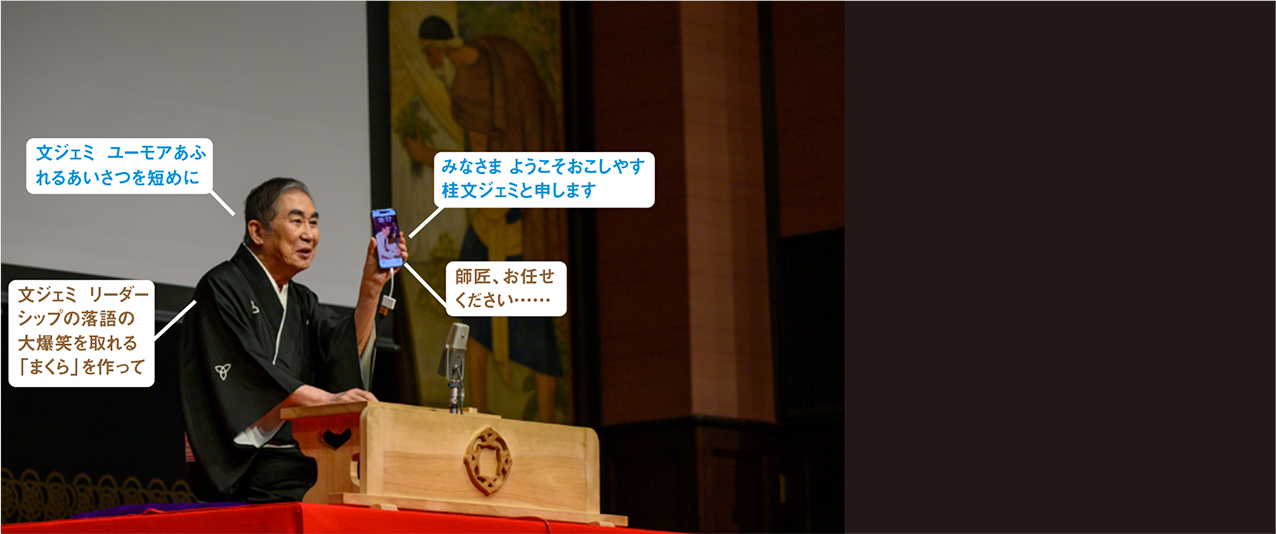

活動の基盤となるのは昨年7月に発足したブランドスタジオです。学生スタッフを募集し、原稿執筆や動画制作を通して大学の活動を外に発信してもらい、コミュニケーション活動を学生の視点から支援してもらいます。学生、外部の専門家、学内の教職員がともに活動する姿も外に見えるようにします。ブランドスタジオ1周年のタイミングで、プレスリリースも出す予定です。

岩村 まずは2万人の在校生、20万人の卒業生の皆さんが東大を誇らしく感じ、東大のコミュニティにいることを誇りに思えるようにしたいですね。わくわくすることをやっている人が溢れる大学というイメージを外に打ち出していきたいんです。

河村 学術に目を向けると、複雑な社会問題を解決するには一つの分野では無理で、コミュニケーションを進めて多くの分野が結びつかないといけません。そのためのプラットフォームともなるのがこの本部ですが、私たちだけでは何も進められません。学内の皆さんに仲間になってほしいんです。私たちが何を目指して何を行っているのか、各部局に説明して回る全学キャラバンを7月から行います。150周年を見据え、皆で東大を盛り上げていきましょう。

「10%より10×」を目指そう

岩村 グーグルでよく話すのは、「10%より10×」を目指そうということです。イノベーションが生まれるのは、従来と違うアプローチをしたとき。たとえば交通事故の主因は人的ミスですが、事故を10%減らそうと考えると、ボディの改良や安全装置の追加などマイナーチェンジの話になります。でも、10倍よくしようと思えば、人は運転しないという発想が生まれる。それが自動運転の開発につながり、事故率の減少につながりました。過疎が進み、バスの本数が減って買い物難民が増えるという問題もありますが、自動運転はその解決策ともなります。耳が聞こえない人のために音声認識と文字起こしの技術が進展しましたが、それは耳が聞こえる人にも便利です。目前の課題をアイデアで解決することが大きな課題解決につながることもある。そうした発想で進んでいる研究は多いはずです。

社会とつながればリソースやサポートも集まります。社会とつながることが研究のイノベーションにつながり、東大が世界のイノベーション・エンジンになることを期待しています。東大の持つ潜在能力をアンロックして解き放つために、外も中もつないでいくのが、この本部の役目です。コミュニケーション活動は東大の未来に対する投資だと思っています。この4年間、山あり谷ありでしたが、よいチームができてきました。ここから先に「リープフロッグ」があると信じています。