創立以来、東京大学が全学をあげて推進してきたリベラル・アーツ教育。その実践を担う現場では、いま、次々に新しい取組みが始まっています。この隔月連載のコラムでは、本学の構成員に知っておいてほしい教養教育の最前線の姿を、現場にいる推進者の皆さんへの取材でお届けします。

ゲームや映像に音を付ける試みで耳の「視野」を拡げる

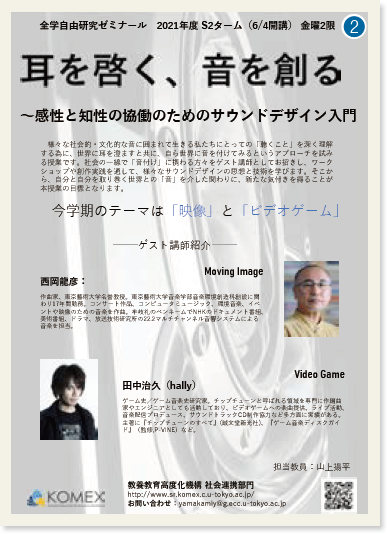

/耳を啓く、音を創る~感性と知性の協働のためのサウンドデザイン入門

山上揚平

通常の授業と違う回路を動かす

――昨年10月のご着任ですね。今回初めて行うのはどういう授業でしょうか。

「普段レポートを書いたりするときとは別の回路を働かせたアウトプットをしてもらう授業です。知性と感性をともに働かせて何かを創る経験を教養教育のなかでしてもらうのが重要だと思い、自分の研究分野に紐付けて企画しました。広い意味でのサウンドデザインを学生に味わってもらいます。音楽でなくても、一つの音色を創るのだって創作です。たとえば公共の広場における音響でもいいし、カメラのシャッター音でもいい。何かしらの意図をもって世に音をつける行為全般を想定しています。まだ音が付いていない状況を選んで音を付けるアイデアを練るのもサウンドデザインの一環です」

――車のウインカーの音に惹かれます。

「もちろんそうしたプロダクトの音も対象です。個人的にはボタンを正しく掛けると快い音がする子供服とか考えたいですね。ただ今回は半期の授業で7回しかないので、映像とゲームに絞りました。社会との接点になるのが部門の使命なので、音付けの現場で活躍する二人のプロに講師をお願いしました。映像は西岡龍彦さん。牟岐礼名義でNHKスペシャルなどの音楽を担当してきた作曲家で、東京藝術大学音楽環境創造科の創設者の一人でもあります。ゲームは田中治久(hally)さん。ファミコンなどに内蔵された低スペック音源チップで曲を作る「チップチューンアーティスト」で、ゲーム音楽史の研究者でもあります。各々の分野についての講義の後に音創りの課題を出してもらい、最後に学生たちが成果発表会を行います」

「技術を学ぶだけではなく、普段何気なく行っている聴取行為を考えることが重要です。学びとは新しい視点を知って世の見え方が変わること。耳の「視野」が広がるような気づきを促したいです。私は入学時は理系で、人の認知や感情の動きが知りたかったんですが、教養学部で小林康夫先生や松浦寿輝先生などの授業に出るうち、理系である必要はないと気づいて文転しました。私の授業も学生にとって何かの気づきになるといいですね」

新しい「ヘルシー」を皆で考える

――社会連携部門の名物、ブランドデザインスタジオ(BDS)もご担当ですね。

「正解のない問いをチームで考えて具体的な商品やサービスの提案につなげるのもレポートとは違う回路を使うアウトプットです。初めてオンラインで行った今年度Aセメスターのテーマは「ヘルシー」。近年は「~な人間関係」のように「ヘルシー」が身体以外にも使われているとの分析があり、コロナ禍における「ヘルシーな○○」を学生が考えました。SNS等での情報過多から来るアンヘルシーさを解決したいという声が多かったですね」

――もう10年も続いているそうですが、形骸化の心配などはありませんか。

「もちろん手慣れてきた部分はあるでしょうが、スタッフも学生も入れ替わりますし、広告制作の現場で使われる最新の手法が毎年導入されて刺激になっています。芸術からインスピレーションを得て議論に活かすアートシンキングとか、途中でアイデアを文字を使わずに形にしてみるプロトタイピングとか。以前この授業を履修し、いまは博報堂の社員として授業をエンカレッジしている人もいます。いい循環ができていると思います」