創立以来、東京大学が全学をあげて推進してきたリベラル・アーツ教育。その実践を担う現場では、いま、次々に新しい取組みが始まっています。この隔月連載のコラムでは、本学の構成員に知っておいてほしい教養教育の最前線の姿を、現場にいる推進者の皆さんへの取材でお届けします。

日本の未来のエネルギーシステムを産官学で描く

/サステイナブル未来社会創造プラットフォーム

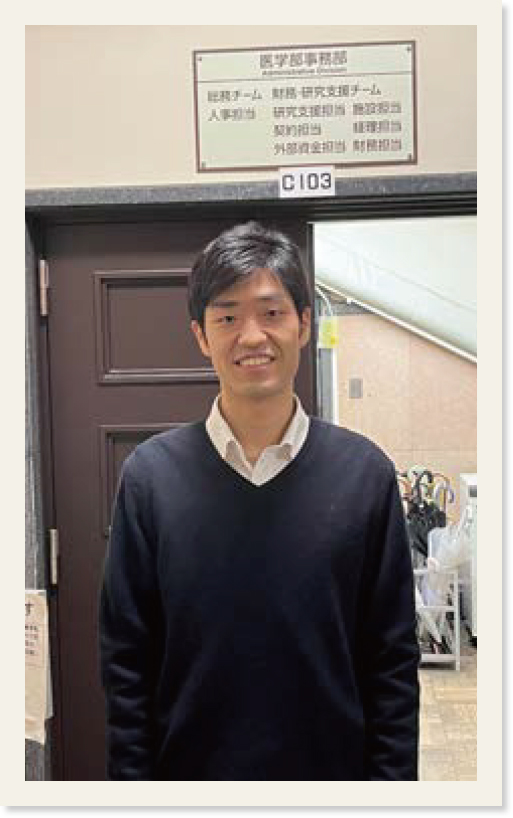

特別部門客員教授 小林 光

――部門が運営するサステイナブル未来社会創造プラットフォームは2019年発足の産官学コンソーシアムですね。

「エネルギーをテーマに駒場で続けてきたパナソニックさんとの勉強会を発展させたもので、企業や自治体など17団体が参画しています。2年前から2週に1回ペースでオンラインの会合を重ね、今年度から3グループで活動してきました。そのなかで私は、2050年に向けて脱炭素社会のあり方を考え、個人や会社など社会の構成員の行動変容を促そうというグループを担当しています。いろいろな考え方や技術が力を出せるようボトムアップで組み合わせることが肝です」

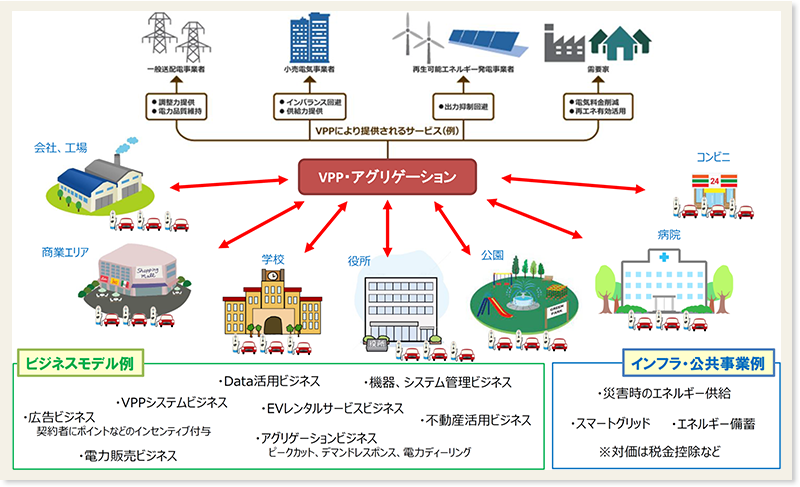

VPPの実証計画が進展中

「勉強会から実証を行うフェーズへ移りつつあり、再生可能エネルギーや電気自動車などの小規模なエネルギーリソースをITで制御して発電所のように活用するバーチャル・パワー・プラント(VPP)の実証事業は、自治体の選定段階に入っています。そのほか、エコポイント制度、働き方改革、車載リチウムイオン電池のリユースなどの候補から絞ってプロジェクト化し、社会変革につなぎたいです」

――小林先生は環境分野の行政官として長く活躍してこられたのですね。

「環境庁(当時)に入って以来、京都議定書の交渉、水俣病などの公害対策、地球温暖化対策といった仕事を37年間続け、2011年に事務次官で退官しました。そこから慶應大学や東京大学で講じるようになり、今年度から環境エネルギー科学特別部門の客員教授を務めています。学生の環境サークル「環境三四郎」の活動にも関わってきました。昔の企業は環境対策を渋々やっていましたが、いまの企業は自社の製品やサービスが社会でどう役立つのかに関心を高めています。企業文化もだいぶ変わってきたと思います」

省エネ×再エネの相乗効果が肝

――20年来のエコハウス実践者としても有名でいらっしゃいます。

「他人に環境対策を勧めるなら自分が率先垂範しないと、と思って始めてみると、家庭で必要なエネルギーの10倍は太陽光や風力などの再生可能エネルギーが存在しているとわかりました。脱炭素化に向けては再エネ×省エネで相乗効果が出ることが肝要です。使用するエネルギーを半減させて再生可能エネルギー率を倍にすれば、排出量は0.5×0.5で0.25となり、CO2は75%も減ることになります。いわば省エネと再エネのマリアージュです。もちろん皆がエコハウスに住めるわけではありません。再生可能エネルギーを利用できる状況にある人はどんどん推進し、余ったものを皆で融通し合う仕組みを地域ごとに整備することが重要です。このことは近著『エコなお家が横につながる』(海象社)に詳しく書きました。遠くの発電所から電気を運んで使うというやり方に縛られていてはいけません」

「脱炭素社会を実現するために必要な技術はすでにあります。あとは実行するだけ。そのためにはお金がかかりますが、そもそも経済とは多くの人が利益を出すための交換活動です。環境の価値が従来より高くなるなら、それを織り込んでより効率的な交換をすればいい。環境で儲ける実践を増やせばいいだけです」

――東大に言いたいこともあるとか。

「従来と違うことを言ったり権威を否定したりするのは難しいことです。東大はそれができる貴重な存在だと思います。普通の大学には果たせない重要な役割です。東大には既成事実に縛られない判断ができる大学であってほしいのです」