書籍名

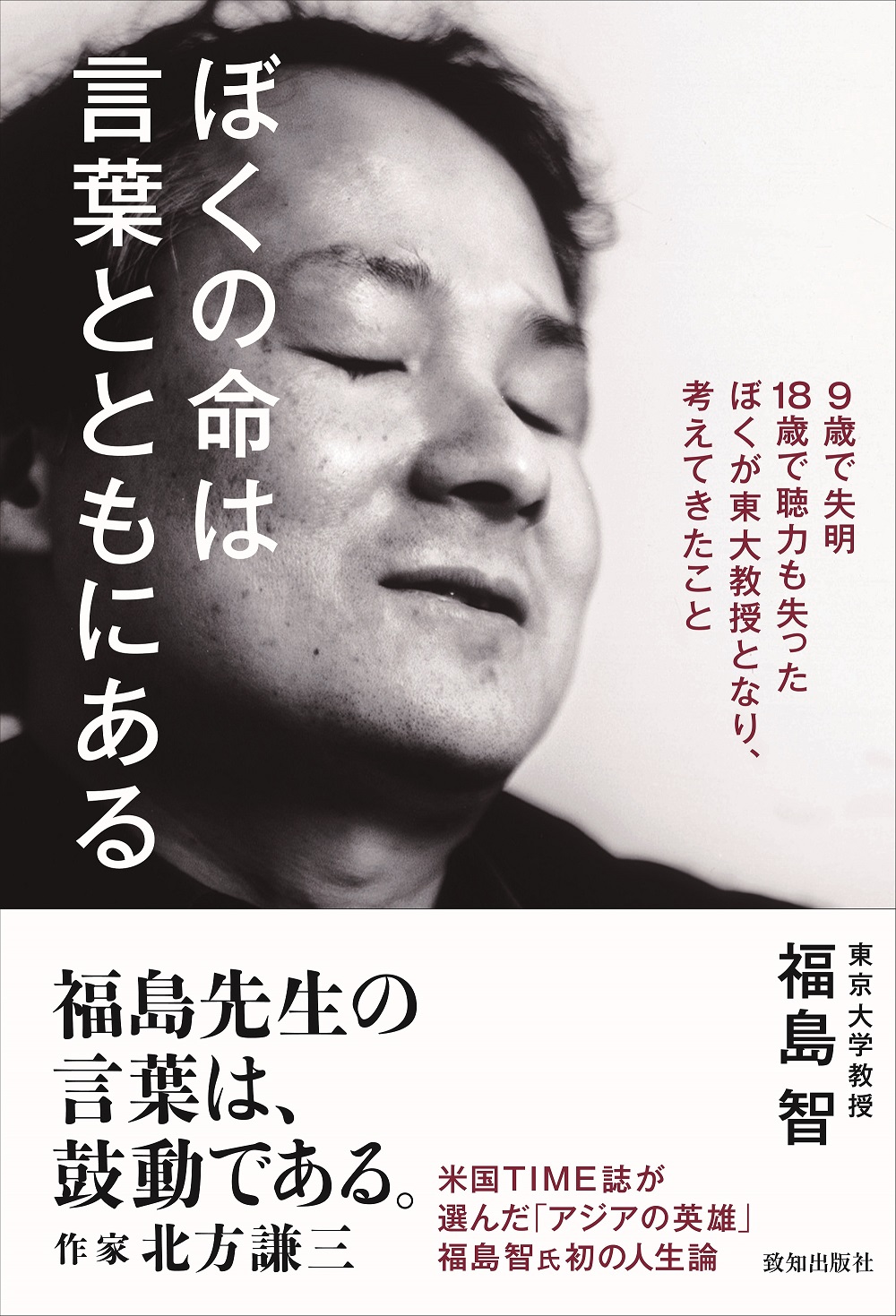

ぼくの命は言葉とともにある 9歳で失明 18歳で聴力も失った ぼくが東大教授となり、考えてきたこと

判型など

267ページ

言語

日本語

発行年月日

2015年5月

ISBN コード

978-4-8009-1072-1

出版社

致知出版社

出版社URL

学内図書館貸出状況(OPAC)

英語版ページ指定

私 (福島) は盲ろう者です。目と耳の両方に障害のある人を「盲ろう者」(deafblind person) と呼びます。歴史上で最も有名な盲ろう者はおそらく、米国のヘレン・ケラーさんでしょう。

ヘレン・ケラーさんは、二十世紀に世界的に活躍した社会福祉事業家で、日本にも三度来られています。映画や演劇で、あるいは伝記などの書籍でご覧になった人も多いと思います。

けれども、それらを見たり読んだりしたとき、自分がヘレン・ケラーと同じような人生を送ることになるかもしれないなどとは、おそらくどなたも想像なさらなかったと思います。私もそうでした。小学一年生の時に子ども向けのヘレン・ケラーの伝記を読んで、私は驚きました。世の中にはいろいろな人がいるのだなあと。しかし、自分が九歳で失明し、十八歳で聴力も失うことになり、ヘレン・ケラーさんと同じような状態で人生を送ることになるなどとは夢にも思いませんでした。

本書ではこうした私の実体験をもとに、私が子どもの頃から考えてきたこと、感じてきたことを、できるかぎり平易に記しました。実は、本書はそれ以前に刊行した拙著を、一般向けに改めて書き直したものでもあります。なお、以前の拙著は『盲ろう者として生きて』(明石書店、2011年) という本です。これは私の博士論文をベースに、かなりの加筆を行った大部の学術書で、2020年には英語版も刊行される予定です。本書はこの学術書のエッセンスをできるかぎり分かりやすく伝えるように、具体的なエピソードなども交えて綴りました。

では、その「エッセンス」、つまり私が自らの体験を分析することで、見出した認識とは何でしょうか。

その一つは、「人は衣食住が満たされるだけでは十分に生きているとはいえず、他者とのコミュニケーションがなければ、いわば、『魂の飢餓状態』を経験する」ということです。

もう一つは、コミュニケーションにおいて重要なものは「感覚・言語的な文脈」だという認識です。「言語的な文脈」、つまり、文章や会話において、その前や後の言葉との関係性が大切だということは、多くの人が経験することでしょう。しかし、私が盲ろう者として生きていく過程で経験した、さまざまなコミュニケーション上の困難を分析した時、「文脈は、言葉に関してだけ存在するのではなく、『感覚』、つまり『視覚や聴覚を含めた人間の五感』にも文脈がある」という結論に達したということです。

本書ではこうした研究成果を踏まえ、またその他のいくつかの問題について、読者と共に考えるようなスタイルで記しています。最後に、本書中に記した私の詩を御紹介します。

指先の宇宙

ぼくが光と音を失ったとき、/ そこには言葉がなかった。/ そして世界がなかった。// ぼくは闇と静寂の中でただ一人、/ 言葉をなくして座っていた。/ ぼくの指にきみの指がふれたとき、/ そこに言葉が生まれた。// 言葉は光を放ちメロディを呼び戻した。/ ぼくが指先を通してきみとコミュニケートするとき、/ そこに新たな宇宙が生まれ、/ ぼくは再び世界を発見した。// コミュニケーションはぼくの命。/ ぼくの命はいつも言葉とともにある。/ 指先の宇宙で紡ぎ出された言葉とともに。

(紹介文執筆者: 先端科学技術研究センター 教授 福島 智 / 2019)

本の目次

「盲ろう」の世界を生きるということ

◆まぶしく、遠い記憶

◆「世界」から消えていった光と音

◆苦悩の日々に意義があるならば、あえてそれも受け入れよう

◆コミュニケーションの喪失──絶望と希望の狭間で揺れ動く

◆コミュニケーションの復活と再生

●第一章

静かなる戦場で

◆生きる意味を探す闘いが続く

◆極限状況の中でこそ人間の本当の価値が発揮される

◆意味があるからこそ生きられる

──フランクルの公式「絶望=苦悩-意味」との出会い

◆降ってきたものを受け止め、そのうえでどう生きるかを考える

◆盲ろう者となった自分に生きる意味はあるのか

◆すべての人間は戦いのただ中にある

◆後ろ向きで後ずさる、逆転の発想でぼちぼち前進

●第二章

人間は自分たちが思っているほど強い存在ではない

◆どん底の状態にあって、それでも生きる意味があるかとみずからに問う

◆どんな人間にも、生きる意味がある

◆石のように眠りパンのように起きる

そんな素朴な生の中に生きる意味が与えられている

◆豊かな先進国にしか「自分らしさ」を求める人間は存在しない

◆ともかく生きている、それだけで人生のテストで九十点をとれている

◆盲ろうを受け止めた精神力、しかしそれも無敵ではなかった

●第三章

今この一瞬も戦闘状態、私の人生を支える命ある言葉

◆コミュニケーションこそが人間を人間らしく保つものである

◆その言葉にどういう意味が込められているのか

◆愛している──その言葉だけでは愛は存在しない

◆たとえ渋谷の雑踏の中にいても、人は孤立する

◆伝達ではない対話によって、人と人が結びつく

◆コミュニケーションによる他者の認識が自己の存在の実感につながる

◆指先の宇宙で紡ぎ出された言葉とともにある命

●第四章

生きる力と勇気の多くを、読書が与えてくれた

◆『クマのプーさん』が想像の世界に誘ってくれた

◆『杜子春』を読み、真の幸福について考える

◆自分の中の沼に沈む

◆『いのちの初夜』にいのちの本質を見る

◆吉野弘の詩「生命は」によって、いのちの美しい関係性を感じる

◆小松左京のSF的発想に生きる力をもらう

◆自由な発想とユーモア、SFと落語に共通するエッセンス

◆落語が教えてくれた「笑いが生きる力になる」ということ

◆アポロ13号とロビンソン・クルーソーに極限状況をいかに生きるかを学んだ

◆この四年間は北方謙三の小説に支えられて生きてきた

●第五章

再生を支えてくれた家族と友と、永遠なるものと

◆自分が人生の主語になる

◆「しさくはきみのためにある」

◆病や障害は因縁のためなのか

◆人間は大いなるものの存在を必要としている

◆盲ろう者となって、より身近に感じる宇宙

◆限界状況と超越者の暗号

◆人間の有限性と永遠なるもの

●第六章

盲ろう者の視点で考える幸福の姿

◆後ろに柱、前に酒……

◆幸せの四つの因子

◆自らの背中を見つめる

◆幸福の四つの階層

◆幸福の鍵を握る「ある」ということ

◆幸福の土台は希望と交わり

◆競争でなく協力を伴うチャレンジが人生を輝かせる

あとがき

関連情報

『ぼくの命は言葉とともにある』福島智・著 vol.3987 (ビジネスブックマラソン 2015年6月20日)

http://eliesbook.co.jp/review/2015/06/%E3%80%8E%E3%81%BC%E3%81%8F%E3%81%AE%E5%91%BD%E3%81%AF%E8%A8%80%E8%91%89%E3%81%A8%E3%81%A8%E3%82%82%E3%81%AB%E3%81%82%E3%82%8B%E3%80%8F%E7%A6%8F%E5%B3%B6%E6%99%BA%E3%83%BB%E8%91%97-vol-3987/

「本よみうり堂」書評 (読売新聞 2015年6月14日)

「余録」 (毎日新聞 2015年6月7日)

(雑誌『いきいき』8月号、9月号、10月号)

書店員おすすめ「ブッククラブ」 (神戸新聞 2015年7月5日)

「北斗七星」(公明新聞 2015年6月23日)

「第40回BBM大賞」第3位 (ビジネスブックマラソン)

テレビ放送:

Direct Talk “A Society Where All Can Live Happily: Satoshi Fukushima” (NHKワールドJapan 2019年1月28日 – 英語放送)

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/ondemand/video/2058437/

書籍検索

書籍検索