書籍名

浅草公園 凌雲閣十二階 失われた <高さ> の社会学

判型など

416ページ、A5判、上製

言語

日本語

発行年月日

2016年2月15日

ISBN コード

978-4-335-55174-1

出版社

弘文堂

出版社URL

学内図書館貸出状況(OPAC)

英語版ページ指定

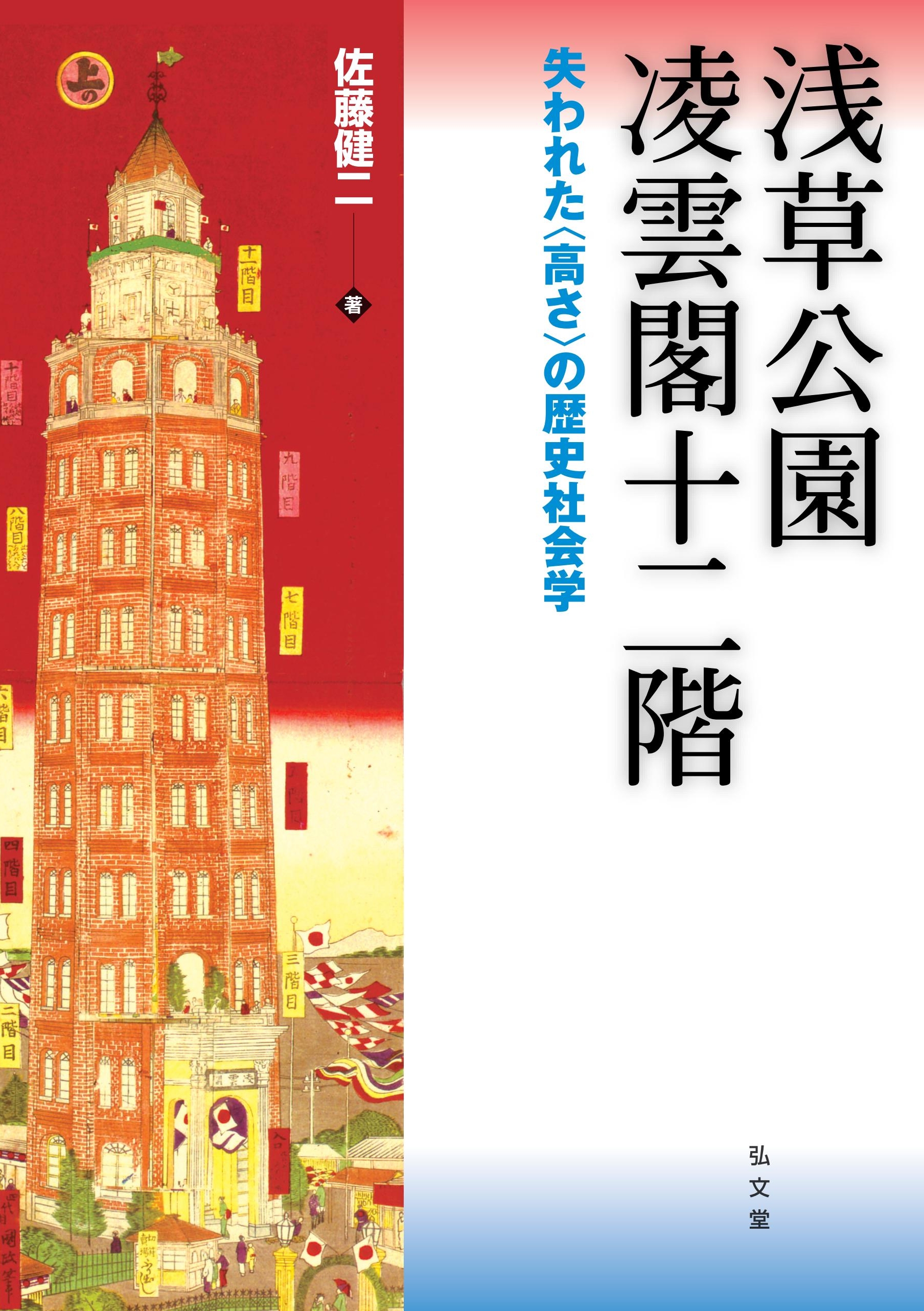

この本が論じている凌雲閣は、1890 (明治23) 年に浅草に建設された12階建ての煉瓦塔で、現代のスカイツリーと同じく、高さにおいて人びとの視線を集め、首都東京を代表する高塔であった。江戸時代の興業からつづく作り物の富士山の高さをはるかに超え、当時第一の盛り場の一角に建てられた高塔は、人びとに新たな視覚経験をあたえたのである。

浅草の十二階より見渡せば御代は聖代文明開化 (竹久夢二)

1923 (大正12) 年9月1日の関東大震災で、八階から上が折れて崩れ、危険だからと陸軍工兵隊が爆破し撤去した。33年しか存在していなかったが、「いろはに金平糖」のような当時から歌いつがれた童歌にも記憶されている。そして立身出世を願う近代の上京者たちが首都の繁栄と巨大さを見下ろし、夢を想う印象深い場所であった。

浅草の凌雲閣のいただきに腕組みし日の長き日記かな (石川啄木)

しかし有名でありながら、民間の一事業であったために企画者も設計者も建設経緯もそこで開催されたイベントや経営の実際も、あまり系統だてては知られていない。日本におけるエレベーターの最初の設置場所であったこと、美人写真のコンテストの開催場所であったこと、明治の後期には飛び降りの自殺者が出て屋上階に金網が張られたことなど、断片的に言及されるだけである。

おもひでとなればなつかし昔見し凌雲閣の美人写真も (吉井勇)

この研究は、名のみ高くて実態が知られていない「凌雲閣十二階」という、失われた建物を、人びとの都市経験が交差し交錯する <虚焦点> として浮かびあがらせようとした、実験的な歴史社会学の作品である。

都市という空間は、自由に流動する身体の、無数のまなざしの交差点に成り立つ。見るものと見られるものとの異質性をかかえこみつつも、どこかで呼応する、身体とまなざしとが織りあげる空間であり、その経験である。その意味で、この研究は都市の歴史社会学だといってもいい。

この研究の他をしのぐ達成のひとつは、凌雲閣という失われた建築物を浮かびあがらせる、多様で多領域にわたる資料の丹念な収集にある。なかには美人写真のイベントで売られた芸妓品評の小冊子など、新しい発見も含まれている。しかし、現象や資料が存在するだけで「調査」や「研究」が成り立つわけではない。その現象に興味をいだき、問題を見つけ、わからなさに挑むことで対象を構築する「主体」が不可欠である。この研究のもうひとつの独自性は、凌雲閣をめぐる歴史を発掘し、その記録や記憶を収集し、関連する事物や人物を調べる研究主体それ自体の生成をも、ひとつのテーマとしている点である。本書のほぼ半分を占める「喜多川周之」という民間学者の研究が、それにあたる。その点では喜多川の未完成の研究の継承であり、30年以上前に交流があった故老の「問わず語り」として、その遺産を実験的に再現している。

(紹介文執筆者: 人文社会系研究科・文学部 教授 佐藤 健二 / 2017)

本の目次

1 思い出となればなつかし -- 凌雲閣を見上げつつ

2 「エレベートル」を以て縦覧人を昇降し -- 高みからの見物

3 昔見し凌雲閣の百美人 -- 写真による比較と選別

4 垂直に立ち上がった煉瓦街 -- 勧工場という商品空間

5 十二階は始末におえなくて -- 高塔の黄昏

6 どこの魔法使いが建てましたものか -- 俯瞰と仰望と望遠鏡

+ 空間の想像 / 都市の表象 -- 虚焦点としての十二階

第2章 民間学者としての喜多川周之

1 ある郷土史家の死

2 十二階崩壊以前 -- 大震災までの少年の日に

3 十二階崩壊以後 -- 石版画工としての修業から

4 方法としての地図 -- 資料の空間の見取り図

5 民間学の視点から

第3章 「十二階凌雲閣」問わず語り

1 浅草寺奥山における「公園」の誕生

2 浅草公園の「新開地」六区の開発

3 凌雲閣が建てられる -- 登高遊覧施設の系譜

4 凌雲閣の建設 -- 基礎をつくり煉瓦を積み上げる

5 エレベーターと美人写真投票と自殺者

6 関東大震災と十二階凌雲閣

第4章 十二階凌雲閣の記録と記憶

喜多川周之著作および活動の目録

あとがき

索引

関連情報

平井太郎「佐藤健二著『浅草公園凌雲閣十二階』」『社会学評論』67巻3号、pp.342-343 2016年12月31日発行

書籍検索

書籍検索