書籍名

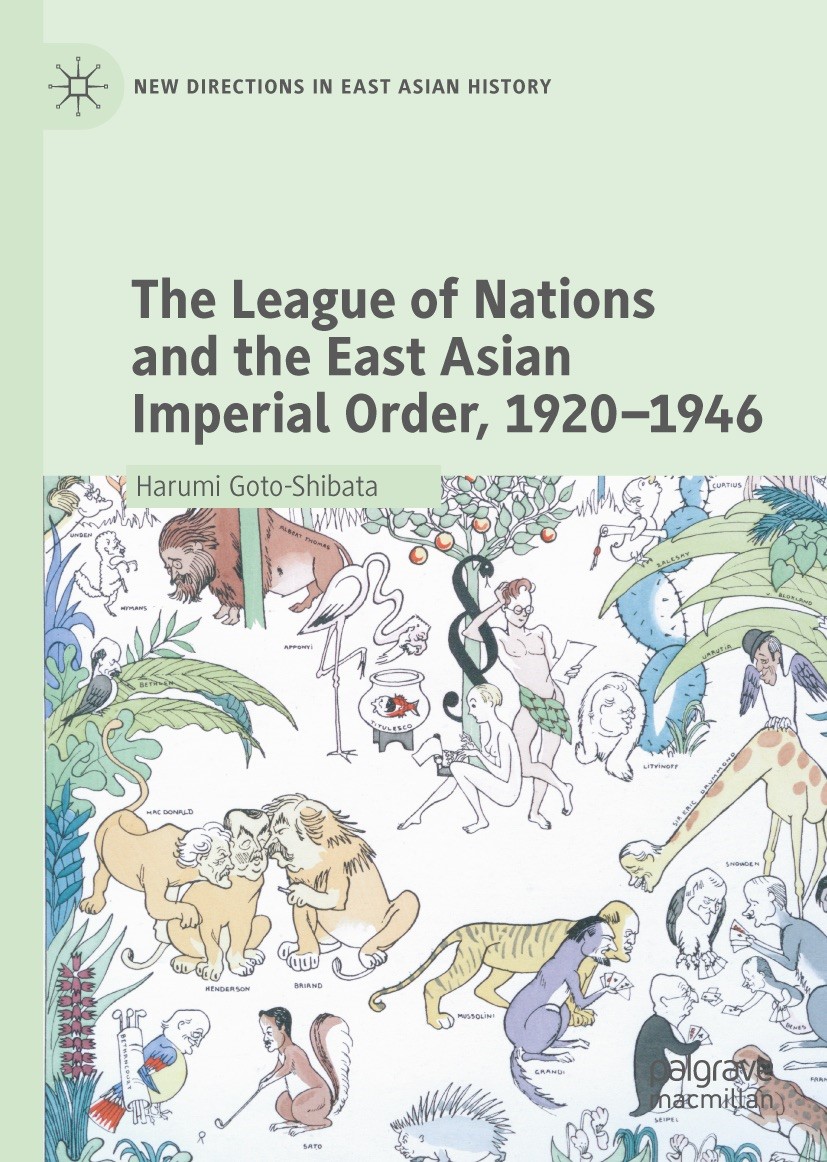

New Directions in East Asian History The League of Nations and the East Asian Imperial Order, 1920-1946

判型など

295ページ

言語

英語

発行年月日

2020年

ISBN コード

978-981-15-4967-0

出版社

Palgrave Macmillan

出版社URL

英語版ページ指定

21世紀に入ってから、国際連盟に関する研究が国内外でさかんである。ただし、英語で著された研究を見ると、「国際連盟と東アジア」と言えば満州事変に関する古い研究がごく少数あるのみという状況が続いている。

そこで、前著『国際主義との格闘――日本、国際連盟、イギリス帝国』(中公叢書、2016年) を出発点とし、『アヘンとイギリス帝国――国際規制の高まり』(山川出版社、2005年)、「中国のロシア人女性難民問題と国際連盟」(木畑洋一先生との共編著『帝国の長い影』、ミネルヴァ書房、2010年所収) などで得た知見を加え、まとめて考察することを考えた。その成果が本書である。国際連盟が東アジアにおいてどのような活動をしていたのかに関し、特に社会人道面について検討し、紹介している。

前著出版後、国際機構について研究する方々との交流が生まれた。また、1冊の著作を翻訳するのではなく、複数の著作に基づく知見を整合的にまとめることを意図した。そのため、本書は前著を出発点とはしたが、異なる内容の著作となった。

第1部では、国際連盟の社会人道面の機構は討論の場 (フォーラム) として機能していたのか、それともそのメンバー (アクター) の行動が重要であったのかという観点から、それらの機構の活動を検討した。事例としては、第3章でアヘンの取締り、第4章で対中国技術協力、第5章でロシア人難民女性問題を取り上げた。なお、この第5章で取り上げた委員会では、検討対象が女性であっただけでなく、各国委員の中にも女性医師が参加しており、今日のNGOにつながるような慈善団体の代表にも女性がいたことが注目される。

第2部では、日本が国際連盟脱退を表明した1933年から、国際連盟が正式に終わりを迎える1946年までを取り扱った。まず、日本は国際連盟脱退表明と共に完全に国際社会に背を向けたわけではないことを指摘した。イギリスのEU脱退と同様に、国際連盟でも脱退はその意思表明から2年の後に正式となることが決められていた。また、その後も日本は社会人道面での委員会には1938年10月末まで出席を続けていた。次いでこの第2部では、対中国技術協力をその終了まで、またアヘン問題を連盟の終焉までたどった。

連盟の社会人道面での活動は、国際連合が設立されると、その経済社会理事会に引き継がれていった。結論では、国際連盟から国際連合への継続を指摘した上で、意外なほど活発であった東アジアにおける連盟の活動がなぜほぼ完全に忘れ去られてしまったのかにつき考察した。

なお、プリンストン大学図書館の許可を得て表紙に使用した絵は、連盟に参加した政治家や外交官を題材とする風刺漫画で著名であったデルソーとケレンによるものの一部である。左下でゴルフをしているリスが日本の佐藤尚武である。佐藤とケレンは、日本が国際連合に加盟した際に再会し、佐藤の自伝にも彼らの手になる風刺漫画が挿絵として使用されている。

(紹介文執筆者: 総合文化研究科・教養学部 教授 後藤 春美 / 2020)

本の目次

Part I The League of Nations as Forums and Actors

2 Social and Humanitarian Issues of the League of Nations

3 Challenging the Imperial Order: Control of Opium

4 Expanding the Range: Japan’s Reaction to the Technical Co-operation with China

5 The TWC as Another Forum and Women

Part II Contested Power and Authority

6 Japan’s Withdrawal and China’s Request for a Seat on the Council

7 Who Controls the Co-operation?: Technical Co-operation after the Outbreak of the Sino-Japanese War

8 The Question of Empires: Co-operation in the Yunnan-Burma Borderland in 1939

9 The Limits of the League’s Control of Opium

10 East Asia in the Architecture of the Post-War World: From the League to the UN Economic and Social Council

11 Conclusion

関連情報

藤井崇史 評 (『史林』第106巻、第6号、74-80頁 2023年11月)

http://www.shigakukenkyukai.jp/shirin/index.html

Thomas Gidney (European University Institute) 評 (『Connections - A Journal for Historians and Area Specialists』 2022年10月28日)

https://www.connections.clio-online.net/publicationreview/id/reb-114028

Quincy Cloet 評 (Brill『Diplomatica』Vol. 4, Issue 2, pp. 310-316 2022年)

https://brill.com/view/journals/dipl/4/2/article-p310_008.xml

Tomoko Akami rev. of Harumi Goto-Shibata, The League of Nations and the East Asian Imperial Order, 1920-1946 (The East Asian Journal of British History, no. 8, 2021, pp. 74-79. )

https://www.easbh.org/%E5%AD%A6%E4%BC%9A%E8%AA%8C

書籍検索

書籍検索