書籍名

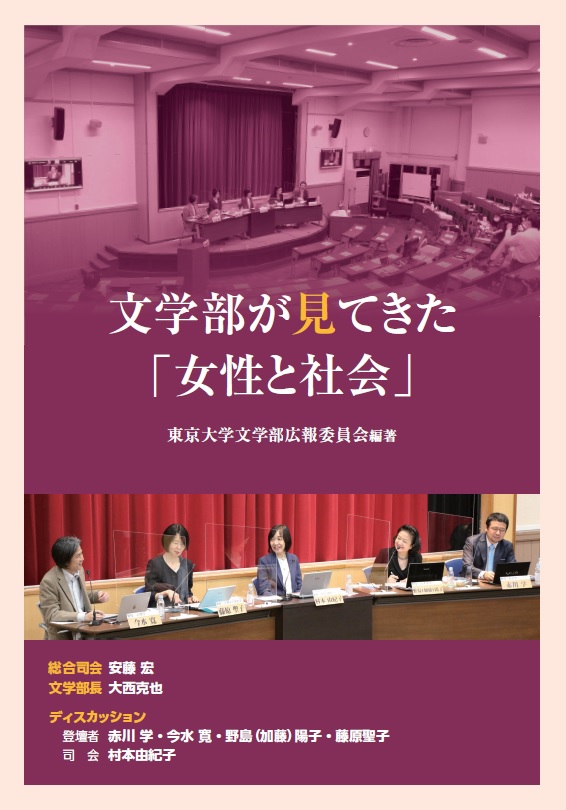

文学部が見てきた「女性と社会」

判型など

55ページ

言語

日本語

発行年月日

2021年2月

出版社

東京大学文学部

出版社URL

学内図書館貸出状況(OPAC)

英語版ページ指定

本書は2020年度東京大学ホームカミングデイの文学部企画として行われたシンポジウムを収録した本である。文学部では、ホームカミングデイに講演やシンポジウムを行い、文学部の学術研究を在校生、卒業生、広く一般の方々に発信している。2020年度は、文学部広報委員長・安藤宏教授と社会心理学研究室・村本由紀子教授が企画をされ「文学部が見てきた女性と社会」というタイトルのシンポジウムが行われた。村本教授は、当時、大学の男女共同参画室ワーキンググループの座長も務められておられた。緒言にも述べられているように、さまざまな学問のフレームで女性と社会の問題を幅広く捉え、目の前にある問題に新たな気づきを得たいという趣旨で企画された。

社会学・赤川学教授は、前年の東京大学入学式で話題となった社会学者・上野千鶴子先生の祝辞から始め、近年の社会学研究室での卒業論文をいくつか紹介された。その上で、性別や性的指向によって差別されない「性から自由」だけでなく、望んだ性別や性的役割を生きる「性への自由」も同じくらい重要という視点を提示された。日本史学・野島 (加藤) 教授は、国家と国家の物語における女性像を歴史的に振り返る、というテーマで歴史の中に垣間見られる女性像を描き出した。現代社会に見られる「自然化された差別」から始まり、大江健三郎もジェンダー論では国家の物語に乗ってしまったという話、国家古事記に見られる原初的な男女の役割観など、多彩な資料を読み解きながら、性差をめぐる問題の奥深さを提示された。宗教学・藤原聖子教授は、さまざまな宗教において、男性から見て普通ではないものが女性であるという普遍性があること、それがときには聖なるもの、ときには穢れとされて、女性差別正当化のロジックとして使われてきたことを指摘された。話は学問と女性の関係に及び、過去よりも現在の方が、「生まれつきの能力差」に対する考え方とジェンダーの関係が固定化されているのではないかと問題提起された。心理学・今水寛は、脳科学の立場から、一般に考えられているほど、脳や行動における明確な性差は大きくはなく、個人の中でも「男性的な傾向」「女性的な傾向」が混在することを、脳画像データや大規模な社会調査の結果を示しながら説明した。

それぞれの話題提供の後では、分野を超えて女性と社会の問題についての議論が続いた。目の前の問題を多様な学問のフレーム捉えるという点で、学問の多様性を尊重する文学部はまさにうってつけの場所であったと言えよう。

(紹介文執筆者: 人文社会系研究科・文学部 教授 今水 寛 / 2022)

本の目次

ご挨拶 総合司会 安藤 宏/文学部長 大西克也

ディスカッション

赤川 学 文学部教授・社会学

野島 (加藤) 陽子 文学部教授・日本史学

藤原聖子 文学部教授・宗教学宗教史学

今水 寛 文学部教授・心理学

村本由紀子 文学部教授・社会心理学

関連情報

UTokyo D&I アクションとメッセージ

文学部におけるD&Iの実践 人文社会系研究科 村本 由紀子 (副研究科長) (東京大学 2022年7月13日)

https://www.u-tokyo.ac.jp/focus/ja/features/di-campus13.html

シンポジウム:

東京大学 ホームカミングデイ:文学部が見てきた「女性と社会」 (文学部・大学院人文社会系研究科 2020年10月17日)

https://www.u-tokyo.ac.jp/adm/hcd/event/2020_event_05.html

書籍検索

書籍検索